香港命運不管如何轉變,最重要的,是香港人能保持不認輸的「底氣」。

說香港的年輕人是被寵壞的一群,最喜歡引用的事例是過去社會經濟環境不佳,但人們大都埋首苦幹,任勞任怨,胼手胝足,創造發展機遇。

「機管局除了着力發展三跑之外,現有的兩條跑道亦有新的項目,能加強我們的貨運能力。」

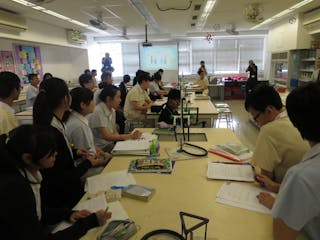

從中國的角度來看,回歸是指中國對香港恢復行使主權,意即中國只是有一段時間因為種種原因散失了主權,但這個主權從未斷絕,一直存在。

發展海外業務最關鍵的一點:要真正業務全球化,第一件事是擺脫本地業務的管理方法和習慣。

智慧城市是以人為本,應依據市民大眾的需要來構建。

核心科目其中的中國語文科及通識教育科兩科的考試內容及方式令不少學生感到無所適從,難以有十足的把握。我估計如果學生有選擇,不少學生希望可以不用參加公開試而可以繼續升學就業,可是這在香港是不可能發生的。

如果可以像開放改革初期實事求昰看中國自己、香港與世界千百年的人文全景,說不定可以在最高層次校正座標方位、輕輕撥亂反正,借助中港大同大異的互用互補取得共識共贏,世界也可能蒙其利。

易綱認為,香港經濟與內地金融融合的發展態勢很好;內地經濟的發展過程中,香港發揮了非常重要的作用。因此,內地跟香港在經濟金融方面的融合,應該是互相增強競爭力。

文革涉及的諸多元素是現代社會普遍面對的問題。從盡可能超越性的視野講授文革課,是我始終追求的目標。

當中國有重大變革,彥山先生獨到的第三只眼可以繼續為我們撥開雲霧,洞悉局勢。

關鍵仍在於中央是否願意,如雙方都覺得無不妥,是可向中央建議的。

香港人在外行商百年所孕育的兩棲文化,正好幫助中國內地業走出去。

在大灣區新概念底下,儘管行政地區依然存在,並且於管理上有所分別,將來我們對很多事物、活動的理解,應該是跨行政區的新的個體。

香港中西合璧,海陸兩棲,就是香港由製造業迅速、而且成功地轉型為服務經濟的一個決定性因素。

十九大提出以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點,全面推進內地與香港互利合作,賦予了兩地合作新的使命和新的內涵。

近期,美國和香港都出現社會撕裂而吵鬧不休�。香港的社會紛爭,在國際上只是微不足道,遠不及美國般死傷慘重。

我並不是說國家安全不重要,但我認為應該要更加客觀去看事件,或許問題並不在於國家安全,值得我們再深思。

香港社會不盲從內地,才是孝子,對國家才更具價值。這是天鴿窺濠去後的啟示。

今天新加坡成為相當一部分香港市民羨慕向往,乃至移民目的地。

一個地方的盛衰,尤其是經濟文化上的盛衰,在現代決定於作為精英的聰明頭腦。

反對兩地融合的,不是狂妄無知,便是別有用心。

政府需要有全盤計劃才可以優化香港教育制度,否則只會浪費公帑。

原本想一家人幸福團聚,兒孫滿堂,結果只有家散人離,老媽媽孤獨一人。

若果以中國崛起症候群來看,事實上台灣的確正在香港化,是現正進行中的。

大家細想想,今天有什麼香港做得到的好事,在大陸是做不到的?

如果從兩個相反的角度看香港迷人的城市地景,會呈現出什麼樣貌?

怕也無用,融合的浪潮來了!

假如你問我們的語文老師:「你們在語文教學的範疇中,最感困惑的哪一個範疇?」相信很多的語文老師的回應是:「寫作教學。」 老師對寫作教學的「困」,是困於學生對寫作提不起興趣、厭作、寫作基礎薄弱、文章離題或不切題、內容貧乏、未能運用所學的字詞與句式。要解決這些問題,實非易事,若學生每天只是兩點一綫(家與校),不思考,不練筆,更難。可在當下政治衝擊校園,要學生多練習他們最抗拒的長篇紙筆練習,實在是犯了「剝削了學生快樂童年」的死罪。至於老師的「惑」,那是考評局對作文評估的要求與比重,考題趨向於重視學生表達「意念」、「經歷與感受」,老師實在不知如何在課堂內給予學生相關的經歷。試看考評局過往對小六的全港性系統評估的寫作報告: 學生大致能根據題目的要求,以不同的分類方法說明事理,且能舉出簡單而具體的生活例子,但沒有就提出的看法加以闡釋,內容未見充實。(考評局全港系統性評估報告2011) 在實用文方面,學生大多能按時序組織相關資料,重點敘述事件的經過,但個人感受和體會,則着墨不多(考評局全港系統性評估報告2013) 學生能大致做到切題,惟內容一般,敘事的經過比較簡單,說明的觀點也缺乏闡釋(考評局全港系統性評估報告2015) 學生的「沒有就提出的看法加以闡釋,內容未見充實」、「個人感受和體會,着墨不多」和「內容一般,敘事的經過比較簡單,說明的觀點也缺乏闡釋」實在是寫作教學的難點。目下坊間的語文教材,按教育局的指引,以主題式單元設計,單元內的寫作學習重點,多是因應單元篇章特色,安排單項的寫作技巧,要指導學生於兩教節內寫出一篇有字數要求、內容充實、闡述清晰、文從字順、有感受和體會的文章,並能運單元內所學的寫作技巧寫作,實在教老師惑然不知所措,學生更是茫茫然而馬虎了事。也許我們真的要反思,我們的寫作教學,是不是要來一次翻天覆地的革新? 兩地寫作教學比較 筆者試以美國的小學和香港小學的一道寫作題目,比較港美國兩地的小學的寫作教學,探究香港寫作教學的革新之道。 寫作題目:我的爸爸 從上表所見,美國小學的作文是透過「做、寫、說、思」以培養學生的抉擇能力、思維能力、寫作能力和人際關係的處理能力。這樣的作文教學,較諸香港的「四道牆限時式」作文來得有趣,其原因是同學的寫作與社會和生活有著密切的聯繫。香港能否改弦易轍,把現行的單篇限時寫作,改為走進社區的研究式作文?筆者相信在應試教學的大前提下,真的沒法改變,但我們可否把每學期八篇作文,改為技術學習四篇,另加一篇研究式的作文呢? 美國的初小作文又是怎樣的?由於教學的自主,美國的初小作文並沒有像香港那樣固定的從作句開始。美國不同的學校有不同的寫作形式。筆者覺得較為特別的是美國有些學校,老師會與個別同學,以談話形式,問學生一些問題,或要求學生說出一些生活上的事情,學生口述,教師筆錄,然後老師把所記下的交給學生,請學生拿回家,抄一次,並於第二天向全班同學讀出來。這樣的寫作教學方式,以香港語文老師的師生對比,實難以做得到,但假若由小六學生筆錄小一學生的口述作文,那又未嘗不可。 至於小學二、三年級的作文,美國的學校,也各有不同。基於這時期的學生是建構興趣期與習慣培養期,一般學校的作文都比較多,老師的教學方法和寫作要求各有不同。筆者覺得最特別的是主題作文。進行寫作前,老師會給同學一個大概的主題,並給一些指示和啟發,然後由學生命題寫作。寫作前,老師要求孩子透過資料搜集,並在文章內附上插圖,這樣的作文,對小二及小三學生是不是很有趣? 香港的小學語文課程,也許是世界上獨一無二的課程,既要照顧能力的培養,也要照顧文化的承傳。語文既有工具性,也有人文性,我們的母語教學負載著德育教育的重任,「教作文就是教做人」,「學作文就是學做人」。近日中國第一夫人彭麗媛訪美時的藍色繡花改良版旗袍式洋裝,也許是本港小學寫作教學的改革之道——承傳文化,與時俱進。

台北市市長公開說,香港地方太小,沒有什麼用,香港又沒有民主選舉,靈魂也沒有。