筆者嘗試用一間私立學校採用國際課程(集中講述英式的IGCSE及IAL)的實際例子,講一下這類課程及考試的特色。

讀書,對跨境學童Zee來說,不覺得怎樣困難。「因為我喜歡知多啲,學習是樂趣無窮的。」Zee不是只顧讀書的,她參加超多課外活動。

許多數學問題都有固定的模式,學會識別模式可以大幅縮短解題時間。

普林雲海有純正港式教育特色,香港培正中學前校長葉賜添博士擔任總校長,擁有37年豐富的教育經驗;香港靈糧堂劉梅軒中學前創校校長潘慶輝出任學術校長,負責學術規劃及課程管理。

首先,根據考試科目和自身的強弱點,制定一份總體備考計劃,包括每周學習目標和每天任務。

IGCSE數學的評分重視解題過程,學生需要養成展示完整解題步驟的習慣,即使最終答案有誤,也可獲得部分分數。

我們的試卷由 IGCSE、IAL 和 HKDSE 的高分考生精心設計、編寫及評分,並由 G5 和常春藤名校的學者嚴格監督。每一道題目皆真實還原考試難度,極具挑戰性,助你精準備考,穩步提升!

牛劍尋找的從來不是完美的學生,而是那些勇於提問、敢於思考、不懼挑戰的人。即使未成功錄取,在過程中所獲的思維成長與自我認知,毋疑將成為未來學術與人生道路上的寶貴基石。

IB課程涵蓋語言、數學、人文及科學,要求學生在多個領域取得平衡。鄒汶希認為,跨學科思維是成功的關鍵:「IB最困難的地方在於,你不僅要在單一學科表現出色,還要能夠融會貫通不同領域的知識。」

家長和學生需要以冷靜理性的態度面對結果。無論成績是否符合預期,都應專注於下一步的計劃。家長可以與學生一起分析成績,也應該開始思考長期的升學和職業發展目標,幫助制定清晰的未來規劃,同時不要被單一成績定義其成敗和決定未來路向。

回顧過去一年,科大因應國家以及特區政府政策,助力香港發展成為三大樞紐:國際專上教育樞紐、國際創新科技樞紐、國際醫療創新樞紐,提升科研能力。又談到科大正積極籌備興建第三間醫學院,爭取在3月17日前提交完善的建議書。

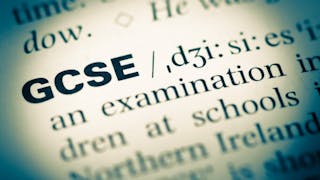

如果學生計劃赴英國及其他英聯邦國家學習,GCSE是更好的選擇;如果目標是留港升學或就業,DSE更符合需求。

GCSE着重於廣泛的基礎學科知識,幫助學生建立多領域的學術基礎;而A-Level則深入專業學科研究,引導學生向更高階教育發展。這種分階段的設計不僅體現了英國教育重視學生循序漸進發展能力,也反映了多樣性與專業性結合來應對未來社會需求的教育哲學。

選擇GCSE或 IGCSE,應根據學生的升學目標、文化背景及學術能力綜合考量。

香港教育體系以香港中學文憑試為主,但隨着國際化教育的普及,GCSE漸受關注。愈來愈多國際學校在Year 10至Year 11期間提供GCSE課程,讓學生有機會接觸這套學術資格。

常常聽說「與國際接軌」,「軌」焉在?反而是通過其他社會的教育工作者的眼睛,可以認識我們自己的特點。如此,中國教育也許在悄悄地嘗試突破工業社會遺留下來的、不合時宜的教育形態。

在推動香港成為國際教育樞紐的進程中,決策者需要採取更全面的視角,將教育投資與可持續發展緊密結合,方能為香港甚至整個地區的未來帶來的長遠效益。

在今天許多國家教育已經難以成為政客的寵兒。近年來,已經很少聽到國外有什麼教育改革,甚至在教育理論方面也可以說是限於停滯。中國的教育穩步發展,而且在基層不斷有創新,還看周圍的華人社會,也還是朝氣勃勃。

「韌性為本 構築教育未來」為題的2024年一丹獎峰會,雲集教育專家、學者、政策制定者和慈善家探索各種創新方法培養抗逆力,以應對瞬息萬變的世界。

2024年一丹獎表彰四位得獎者於普及優質教育方面的重要貢獻,以人口統計學及危境教育推動全球可持續發展。

2024全球人工智能論壇於11月30日舉行,由香港理工大學與泰晤士高等教育合辦,主題為「人工智能時代的高等教育」。論壇聚集近40位來自超過10個國家的學者,探討人工智能對高等教育的影響及院校合作機會。

中聯辦主任鄭雁雄期望,本港大學能「堅持立德樹人的根本宗旨」、「堅持大學國際化」、以及「堅持造福社會」。

本港獲選入名單的不乏知名學者,包括港大校長張翔、中大前校長沈祖堯、中大醫學院前院長陳家亮;在新冠抗疫時出任專家顧問團的許樹昌、袁國勇、孔繁毅及梁卓偉等人均榜上有名。

香港作為亞洲的國際金融和教育中心,其教育體系受到廣泛關注。隨着政府推動成為國際專上教育樞紐,將這一概念進一步推展至中學教育的可行性引發了熱議。

面對馬來西亞華裔人口下降,學生的文化背景、家庭習俗、宗教信仰、歷史認知,都與華人學生很不一樣,很不容易。要先建立跨文化的同理心及跨文化量度,才能有多元的選擇。

在香港多間高等學府中,港大校長張翔近一年多來無疑是新聞性最高的一位,一舉一動備受關注。他接受本社專訪,剖析如何善用百年老校的優勢,廣攬國際人才,令港大更上一層樓,也分享了任內遇到的機遇與挑戰。

段崇智校長是香港生物醫學家,主要研究領域為人體肌肉骨骼系統。2018年接替沈祖堯教授出任香港中文大學校長。他如何帶領中大在創科及醫學方面不斷突破?如何令國際排名不斷上升?中大未來又有什麼新的發展計劃?

香港科技大學新近在廣州南沙落戶成功一所研究型大學──香港科技大學(廣州)。創校校長倪明選教授是港科大原首席副校長,他接受本社專訪暢談創立港科大(廣州)的心路歷程,並分享獨樹一幟的教研模式。

在工程技術與應用科學領域享有盛譽的理大,面對創新科技的迅猛發展,如何在延續優勢的基礎上不斷提升?如何吸引國際人才?未來在內地又有何部署?滕錦光校長接受本社專訪,暢談理大的發展戰略、創新舉措及未來藍圖。

香港城市大學近年來不斷擴展在內地的交流合作,先後成立了香港城市大學深圳、福田及成都研究院。2024年香港城市大學(東莞)成立,執行校長魯春教授接受專訪暢談創立港城大(東莞)的心路歷程及辦學理念。