金庸小說內容對人性有深刻的描述,蘊含豐茂的中國文化氣息,而又可以令讀者充滿閱讀的快感,小說出現不久即引起廣泛的談論。最初只不過是閒聊的話題,後來卻引起學者的重視和研究。

八十年代金庸和梁羽生的武俠小說流入內地,風靡讀者,使文藝青年如癡如醉。

在楊過那個時代,指甲鉗顯然還沒有發明出來,人們究竟需不需要剪指甲?如果需要,又是用什麼工具來剪指甲呢?

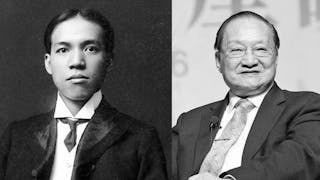

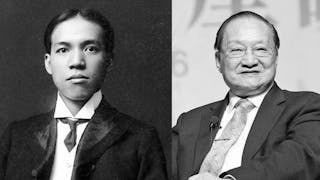

查良鏞先生(金庸)曾以甚具女性韻味的筆名「姚馥蘭」在《新晚報》寫影評專欄「馥蘭影話」。1952年8月21日的最後一篇題為《姚馥蘭小姐的信》。8月22日又轉換性別以筆名「林子暢」接上。

在鬧市一隅的畫室「青山水閣」是李志清平日工作的地方。李志清,一位在日本打響名堂的本地漫畫家,最為人津津樂道是其主筆的金庸小說封面和漫畫。

好的導演、劇本、選角、鮮明的人物,動人的故事才能拍出成功的電影。而既忠於原著,又拍得好的電影,是非常難得的。

任公啟導於前,金庸遵從於後,以「調轉」為啞謎,用任公兒子梁思成和媳婦林徽因的生活事蹟寫成不朽名著《射鵰英雄傳》。《射鵰》既是一本武俠小說,更是一本「一箭雙鵰」地寫出兩個國情相似的時代的歷史小說。

今年一眾大師高齡逝世,對文化教育界損失不少。一眾大師雖離開了我們,但他們的精神長存我們心中。饒公、金庸和高錕等的事蹟流芳百世。

從金庸的理論和報業管理實踐來看,與其說金庸是「文人辦報」,倒不如說金庸是「儒商辦報」,更為貼切。

歷史的發展,雖然有必然性,卻往往帶有偶然性;金庸的一生,交織着必然與偶然。

金庸提議把精彩絕倫的金庸小說改編成兒童文學版本,但我認為讓青少年兒童讀者直接閱讀金庸小說原著才是最好,所以我拒絕了金庸先生的建議。

據說,全港郵局第一天已基本賣清金庸小說人物郵票,郵政總局餘下的小量貨尾,在第二天開門已被排頭位的一位內地客掃光,估計貨值30萬港元,這對內地炒家來說,濕濕碎矣。

「金庸小說人物」特別郵票於2018年12月6日(今天)在各郵局公開發售。李志清原本計劃親自把一套郵票送到金庸先生面前,可惜金庸已在10月30日去世,無緣見到郵票面世。

金庸武俠小說在當代當時得令,眾口交譽,作者居然擔憂一段時日以後被冷待,是過份謙卑還是太乏自信?

文藝小說《月雲》是一篇和金庸作品風格完全不同的創作。平平淡淡的散文,說出自己經歷平平淡淡的小故事。但寫作的功力並不遜色,其中有叫人感動之處,亦有教人深思的地方。

金庸小說在更早之前已被拍成電視和電影令大家(尤其是大中華地區)早已學會欣賞有超人能力的大俠英雄如何拯救世界。

金庸把自己的創作新意念及考慮讀者喜愛的因素糅合起來,於是產生了非武俠的武俠小説《鹿鼎記》。這部小説是金庸遊戲之作,也是金庸希望藉此衝出武俠世界之作。

胡斐是英雄,但與蕭峰一比,前者不過孤雁浮萍,蕭峰才是凌霄鷹鷲,兀立雄峰。

白鷺騰飛的衝力和「意象攝影」,令人聯想到成功企業家決策和行動的時效、眾參與者的拼搏,體會到《孫子兵法.勢篇》之言:「激水之疾」。

查良鏞亦藉着小說透露自己的抱負。憂國憂民,先憂後樂是中國歷代文人雅士自覺的責任與態度。金庸寫郭靖在岳州酒樓四壁題詠見到范仲淹《岳陽樓記》內的名句而悟出為國為民的道理。

金庸的文風和待人接物比較溫和隨意,觀察他應付大陸受到的捧場,也有節制謙遜印象,沒有那種入禁苑不可一世的吃相難看。

金庸去世之後,關於他和他的作品地位的爭議,還會繼續。在我看來,金庸是現代文學史被低估的人物;新古典武俠小說這個流派,其價值也被大大低估。

作為讀者,我感興趣的問題是:還會有下一個金庸嗎?有人認為他也許只是剛好出現在一個武俠小說的高峰期,時勢將他打造成英雄。

十餘年來(1955 – 1970)金庸寫作風格的改變,當然是隨着十餘年來生活經驗的改變而來,這位當今文壇的武林盟主,看來要和我們說:人生多苦難,庸人多厚福了!

時勢造英雄,很多名人的成就,今天已無可能複製。查良鏞先生能夠跨越不同領域但都可以成為獨當一面的人物,現在還可以有這種人嗎?

武俠小說的讀者一般會有一種幻想,一旦自身受到委屈、受到欺負,就幻想能有俠客來幫他鳴不平。金庸希望,讀者應該想像自己就是一個俠客,一個好人,一個有本事的人。

驚聞金庸先生仙逝,悲傷之餘,不禁遙想起20年前與先生接觸的往事。

有人說,金庸吝嗇,但對於教育,他一直默默付出。他還告誡同學們要安心做學問,不要有為了掙錢、為了發財而做學問的念頭。

俠義精神、愛國愛民的情懷,以及男女之情,也許優秀的小說家都做得到,但金庸的不同是他幾乎獨自構建了一個自我充足的體系,這體系的巨大成功又使它變成大中華文化體系的一重要組成部分。

回歸以來歷次政改嘗試有成功也有失敗,其中的經驗證明,互諒互讓才可以促進政制向前發展,激烈抗爭只會令政改停滯不前。