世事變化無常,很多事情成功與否端看時機,決策者只能盡力而為,制勝關鍵在於能否讓公司的優勢和環境的大趨勢巧妙配合。

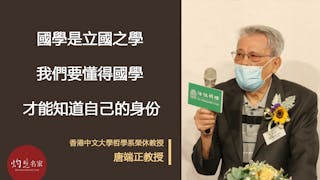

以人性、人道、信任、情義、良心為基礎的儒家文化,加上開放、靈活、柔韌的道家文化,自能形成「可持續社會」。講求專權、高壓、控制、功利必「暴風不終日」的。講求仁義和有容方是長久之計。

明清時代的孝子們歷經千辛萬苦,尋找親人,除了是為了自身生命價值的安頓,也是為了將父母帶回家族和親情倫常之內,更重要的是,孝道更可以遮掩或彌補父母的過錯。

馬克思進入中國,並未將中國民間信仰消滅,「有功於民,民則祀之」,百姓享太平才是現實,所以包容所有宗教,成為「中國化」的理論。

法家治國對國家發展固然有着無可替代的作用, 卻無法處理文化融合問題,無助於民族文化融合,而這正是造成「中央─邊陲矛盾」,令美國有機可乘的重要原因。

范仲淹的「憂」,把儒家的「達則兼善天下,窮則獨善其身」再推展一步,窮和達都心懷天下,關懷蒼生!

中國人自周朝以來「淡宗教」,而「敬祖先」,因為人的不朽在於家族的繁衍。要了解中國人的特性,不能不學習儒學,要學習儒家思想可由《孝經》入手。

孔子「祖述堯舜、憲章文武」他心目中的聖君都是有德行的人,天下為公、不謀私利,更願意讓位於賢德之士。

今年2月17日年初六是四旬期的第一天,這禮儀的經文是提醒教友「你要悔改」。中外各家思想,都少不了這條教訓。

近年,正向教育(Positive education)在香港大行其道,有許多學校都大力推動,成為學校周年計劃的關注事項(Major concern),更有不少學校定為三年計劃,積極發展學校的正向文化。

七十而從心所欲,不踰矩。筆者快將七十,是否能從心所欲不重要,但願知規守矩,遵循聖賢教訓。

一位一向對中國哲學有研究的朋友,介紹一篇論述《道德經》內老子的治國之道和待人之道的文章,說能做到沒有敵人和沒有人視你為敵人,才是真正的強者。

傑出人才的培養,離不開苦難的錘鍊。名校絕不是傑出人才的搖籃,只有懷有「朝聞道,夕可死矣」的儒家精神,才有可能成為名垂青史的人物。

儒家尊崇的,不是天,不是上帝,不是君王,亦不是權力,更不是多數的人物,而是尊崇理性;儒家天不怕地不怕,若然違反天理良心,儒家是不會尊崇的。

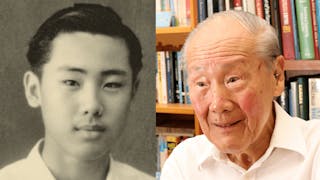

在我心中,中國的不平衡讓人不可思議。母親眼中的中國,是她害怕會消失的傳統中國,她希望自己的獨生子對此能多少有所了解。母親將之視為職責,要讓我盡可能多認識中國,因為我是生長於異鄉的孩子。

北宋立國,儒家進入衰微之世,佛教自東漢傳入,從此大興,道家亦然,此期二有佛道之爭,儒家全無地位。

據班固《漢書‧藝文志》所說:「孔氏為之彖、象、繫辭、文言、序卦之屬十篇。」對《周易》的十篇傳作出解釋,說是孔子所作。這十篇傳後來稱為「十翼」,被視為最早解釋《周易》的文章。

國際關係的和平與人際關係的和睦,其實都得來不易,要大家都學習尊重包容和求同存異。

卦是由爻組成的。基本的卦(八卦)是由三支爻組成,重疊之後的卦(六十四卦)是由六支爻組成。《周易》既已固定為三支爻和六支爻,我們便由這裏談起。

佛道佛三者交錯,是中華文化主流,西方人何時才明白!

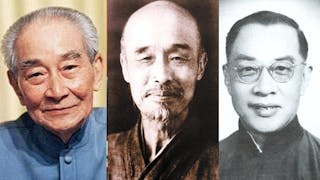

6月6日是霍韜晦辭世的日子,不經意間又已兩年了,日前出席了法住學會舉辦的活動,大會頗有心思,在當天為「霍教授紀念館」揭幕,以紀念這位當代新儒家第三代的主要代表人物。

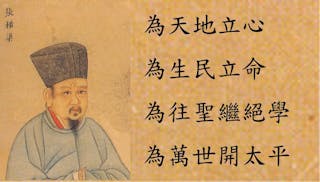

張載是一位樸素實在的人,他的思想極具內在張力,能結構出一套嚴謹清晰的哲學體系。

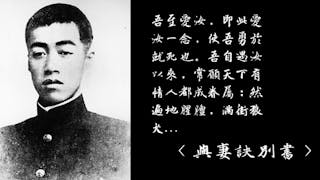

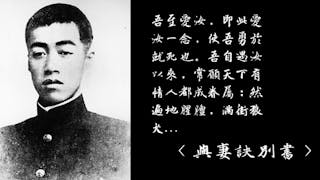

林覺民將情侶之間的恩愛放在普天之下的論述框架裡是非常態的,前提是天下淪亡待救,唯有犧牲妻兒「小我」,成全天下人的「大我」。這種人生抉擇,與儒家學說並不完全對應,反而接近墨家的「兼愛」思想。

筆者近年愛上行街市買菜,發現「用志不分,乃凝於神」──莊子的道理,都在街市裏 ; 陽明心學的「日用生活是道」,也在街市的動態充分表現出來。

探春的精明與才幹,決然無法為自己創造一個美好的未來。儘管我們可以有保留地讚賞她這個想做男人的封建末世的女人的夢、英雄的夢。

政治理念猶如信仰,因牽涉太多主觀感性,難以理服,只能祈願呼喚眾生隱伏之道德良知,牢記興家之本在於和,復以群體福祉為依歸,重建破碎的香港,為後世開太平。

香港現今的情況讓大家更明白《易經》物極必反的自然規律,也是人性管理與社會發展的正反兩面教材!這次天災人禍,是我們最佳的學習個案,治世之災皆為祥瑞,尤其是當權的管理者,更應好好學習居安思危、未雨綢繆。

老子說「五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽」,說絕對權力高高在上,只接納順耳之聲,所接收的訊息便有局限。

20年來,中國政府下令愛國建制派須支持特首執政,但若支持的回報是一個高傲而能力平平的特首,卻不斷削弱他們的從政基礎,還會有永遠的支持嗎?

接觸世界是楊永漢校長的教學理念,希望學生不要困在學校裏,眼界要闊。「我來孔聖堂第一天,向學生演講時,我勸喻學生離開銅鑼灣,跳出香港,進入世界。現在已經讀大學的校友都記得我這番話。」