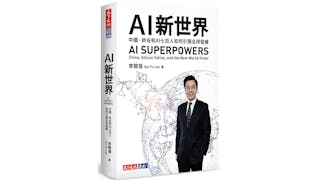

AI創造巨大價值的同時,人類文明也受到挑戰。「人工智能界先知」李開復博士預測,未來15年內,世上將有四成工作被科技取替,包括貨車司機、電話營銷員、保安員甚至放射科醫生。

聖嚴法師指出「是非要溫柔」:如果人太過多情就須要講理,但是要「安世界」就必須「安心」。

陳楸帆相信科幻小說的題材應該既要有共性(universal)亦要夠在地,透過設定本地化場景帶出普世價值的觀點是有效的表達方式。

從事金融科技近30年的陳俊光教授認為,只要科技公司成功將數據轉化為服務形式,或根據客戶的消費模式創造新的服務,便可為金融業創造可觀的收入。

透過人工智能及深度學習,為不同行業提供各種新的解決方案,也許將是未來三至五年的主流發展方向之一。

過去幾年,不少創新科技企業,都把AI醫療保健視為重要戰略業務之一,亦務求盡快能把AI醫療技術從試驗階段,轉至商業市場用途,實現真正獲利目標。

中國人學習之快部分已體現為創新之快,此等速度遠超美國的預期,有些科技外國並未擁有,中國自然不可能從外國抄襲過來。

香港匯聚內地以及全球的創新資源,具有國際化的營商環境,在創新科技上擁有優秀團隊和國際視野。加上粵港澳地區的製造業、服務業、物流業、金融業、文化旅遊業早已相當發達,為人工智能創新發展提供了肥沃的土壤。

創新人才的教育僅僅靠知識積累是不夠的,教育必須超越知識。對於創新人才的教育,有3個十分重要的因素:知識、好奇心和想像力、價值取向。

資本主義的成功在於創造了一個龐大的中產階層,但現在中產階層面臨幾個方面的夾擊,有來自技術的、有來自資本的、有來自社會的。「憤怒」是今天西方中產階層的主要特徵。

謝國樑認為,未來香港的機遇主要留意兩方面,一是創科,他預期,特區政府一定會在這方面追加投資;二是服務業,他相信,金融服務業的機遇與目前相比,不會有太大差別。

世界現正處於由智能化驅動第四次工業革命的路口,產業正在結構性地轉型,某些現有的工種會慢慢被新工種取代。

嶺大來年將繼續推陳出新,開辦三個切合社會需要的嶄新課程,包括「嶺南教育機構陳斌博士數據科學(榮譽)理學士課程」、「環球博雅教育(榮譽)文學士」和「動畫及數碼藝術(榮譽)文學士」。

社會人士擔心工作被AI全面取代,導致大量失業。不過專家認為機器只能代替重複性高的工作。畢竟AI應用於具創意的任務上仍然難以與人類相比。所以AI只屬輔助工具,幫助人類提升生產力而已。

新的學問、新的分析方法和干預實踐,究竟是否代表着社會在向前發展,中性或還是倒退,我們究竟又應以什麼取態來端視這些新生事物。

STEM在AI應用中的重要性,而學習STEM必須從小做起。香港近年在STEM教育投資不菲,致力培育AI人才,將有助推動創科產業起飛。

在香港,我們每天都在做冗餘的工作,我們可以比如說10小時的工作能不能縮短,把反覆的工作留給機器。我們一定要不斷學習,不管會不會被取代,不管有沒有AI,未來很多東西都會被取代,所以我們一定要繼續學習,

車聯網是創科另一熱話,應科院邀來各界人士討論車聯網的功用,以及在香港的發展空間,其中車聯網可避免車禍,但要發展下去,還需要相應的頻譜及政策扶持,這一一都有待政府回應。

我們值得思索的是,科技的不斷發展,到底會為人類帶來什麼影響?好的是什麼?不好的又會是什麼?

過去幾十年,我們見證了科技高速革新,IBM香港首席營運總監陳凱音的體會更為深刻。

香港絕對有發展人工智能的優勢。憑藉愈來愈有活力的創新科技生態系統,香港培育和吸引了人工智能方面最優秀的研究人才。

應科院今日(14日)主辦2018應科院科創峰會,來自政府機構、研究界和工商業界30多位官員和專家共聚一堂,一同探討人工智能如何打造未來的智慧城市。

作者:

中國金融四十人論壇編輯部2018-12-10

這個時代的革命強度可能是互聯網革命的十倍、百倍。互聯網時代只是信息交換的時代,而區塊鏈時代有了價值的交換,我們可以產生數據的市場,每個人擁有自己的數據,然後在交換的過程中產生新的價值。

今天的中美關係對大家的影響都是非常巨大的,但是在中美關係這盤棋局裏面,我們實際出牌的是美國人,那我們要一步一步看它怎麼出。

張建宗認為,香港得天獨厚,只有730萬人口,卻有四間大學打入全球百大學府殿堂,是不容易的,加上有好的治安、體制,是香港成功的地方。

政府公布的智慧城市藍圖內,包括了我們的起居飲食,例如智慧出行、智慧生活、智慧環境、智慧市民、智慧政府、智慧經濟六個範疇,各自能否做得好,很靠我們大家的努力。

我們都知道科技發展會不斷向前,但我們人類自己也應該做好照顧自己身體健康和活動能力的本分,不要太早倚賴機械人照顧我們的起居飲食。

由於人工智能具創新性,其商業模型往往顛覆常規,創造新常態,因而衝擊現有法規。恐怕不少不負責任的企業為了賺錢,不惜鋌而走險,罔顧社會秩序,隨時造成惡果。

想要預測AI故事的結局非常困難,一部分是因為這不只是一個關於機器的故事,也是一個關於人類的故事。

現時萬事俱備,只欠東風,需要本地企業勇於衝出香港,進軍內地,開拓商機。