在建立孩子自信的時候,不是營造一個容易獲獎的場景或比別人優勝的場景,而是讓孩子看見他個人的價值。

林鄭特首的歷史性開庫「喜閱」金,是重視閱讀的開始。至於當前要務,閱讀金要怎樣用,怎樣推廣閱讀自有計量,也期望教育局給予彈性。

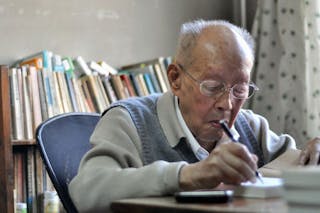

內功是寫作的涵養,什麼構成寫作的涵養呢?只要具備寫作動機,即興趣,很多事情都能夠迎刃而解。

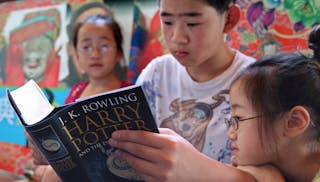

「閱讀2.0」概念帶來意識轉向:閱讀不應再以讀畢書籍為目標,閱讀者應學習帶着問題閱讀。陳敏儀主任分享:「帶領孩子進入書本世界,我們先要捉到孩子的心。有了孩子的心,然後再教他的腦袋。」

香港出版學會會長李家駒博士認為,推廣閱讀是要全面、持續地進行,同時要由各界合作才可有效達致。

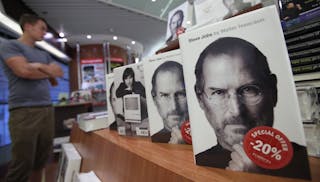

20年加起來的知識和視野,將還不及閱讀20本精挑細選的好書。不信?附錄列了我的20個選擇,大家可找來一讀,便知我所言非虛。

梁偉傑老師認為中學生讀歷史書的心態是被課程框架牽引着,只講求簡單易讀和為了考公開試,沒有真正享受研讀歷史的樂趣。

凌羽一說從「微觀」來看,Marketing是利用廣告去推銷商品。「宏觀」而言,Marketing是生意。

「閱讀大挑戰」計劃由優質教育基金支持,透過建立網上兒童文學讀後測驗庫以提升學生的閱讀興趣、促進學生高階思維和閱讀理解能力發展。

朱啟華博士表示,每個孩子的學習情況都不一樣,良好的閱讀習慣有助提升學業成績,一生受用。

孩子不管不行,但不能管得太多。興趣是自己產生的,不是外來的;是必然的,不是偶然的。必然的興趣同偶然的機會結合,就能成就事業。

社會要進步,絕對不是靠否定他人的付出。因為,沒尊嚴又吃力不討好的工作,沒人要做。當你否定別人時,又怎能期待他甘心為你賣命?

「開卷有得,便欣然忘食」(《與子儼等疏》),這樣才是真正令人嚮往的讀書境界,這不是強逼可以得到的。

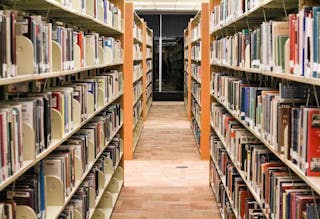

我覺得圖書館是一個繽紛世界,是濃縮的人生。人們在這兒大可以歡呼雀躍、感動流淚,更何況是通電話?看書,未必是正襟危坐、一本正經才能入腦的。

當今社會科技發達,電子書流行,手握書本的機會愈來愈少,反而想起過去閱讀紙本書的樂趣。

讀,不是今天讀過,明天可免。其實,它像進食,不是一次過完成之後,便大功告成,從此沒有這種需要,而是每天都有吸收的需要,有時份量多一點,有時則少一些。

這些社會百態若沒有透過小說去濃縮,人一生哪有那麼多時間去體驗?

他們說:「王老師說從來不讀暢銷書。」我不是不讀,而是暢銷了我就先不要讀它。

閱讀是需要培養小朋友的興趣、能力、習慣,以興趣為優先,小朋友的第一本書應該是故事書,而不是教科書。

過去幾年來,「我們一起悅讀的日子」大家庭不斷壯大,寄託了孩子們的美好願望和書展記憶。

絕大部分人之所以能有今天的成就,都是依靠自己的自律和別人的懶惰。

人的生命有限,不可能去經驗到世界上所有的事情,所以必須透過閱讀去內化別人的經驗。

如果能夠把閱讀圖書和閱讀理解的共通點找出,把功課轉化成孩子們的興趣,那麼自然而然,孩子也不會把閱讀理解視為畏途。

本書延續前作的教育深度思考,再次得到19位作者獻上作為給香港教育的獻禮。

我家裏的書可能只看大概十餘頁,或者其中的一兩句,借了他的想法,可能以後都沒再翻開那本書的機會。

六歲以前,凡有熒屏的東西都對閱讀有害。千萬不要為了讓孩子暫時安靜就給他一個手機當「奶嘴」用,頭六歲教不好,為時已晚。

想孩子的中文好,得由他們幾個月大時開始着手教導。

真實的閱讀理解,就是心靈的積累和文本的含義互相作用的過程。文本愈豐富、心靈的積累愈豐富,理解得愈豐富,理解得愈成功。

李怡可謂「愛書成癡」,即使家中明明連睡覺的地方都沒有,也要不停地買書、讀書,難怪總有好書與讀友分享。今天,他說着說着又提起一本書,藉以與聽眾分享他的人生哲學。

「其實生活就是學習,小朋友好奇心大,會問很多問題,看見毛毛蟲便會問為何它會爬來爬去,長大後會如何?家長可以拿一本書和他一起探究,這樣學校配合學習,家庭配合生活。」