資本在新經濟中需重新定義為「新質」,提升其內在素質。本文探討資本的複雜性,批判西方經濟學維護資本主義的本質,並重新詮釋馬克思的資本論,強調勞動剝削與商品拜物教。最後,文章探討社會主義制度下新質資本的發展方向,呼籲香港學界重視《資本論》。

我認為,人類獨有的某種特質與智慧是推動「親近互動機制」發展的關鍵。因此,利他性情很可能是個人內在的本然。

要數新中國的成立,當然不能不提德國的馬克思(Karl Marx)。馬克思是歷史著名的哲學家,但對他的認識,隨時中國人可能比德國人還多一點。

三中全會為何關鍵?三中全會到底如何賦能國家在解決問題的同時開創新局面?三中全會的核心要義是什麼?

中國是偉大值得世人尊敬的國家。經過40多年發展,它不止是歷史上從未見過的一個經濟奇蹟,更罕有的是和平崛起,跟非常好戰的美國,形成強烈對比。但即使如此,仍不等如中國每一個決定都是完全正確的。

德國柏林洪堡大學擁有光輝歷史,名人輩出,率先提倡教學與研究結合,被譽為現代大學之母。香港城市大學校長郭位教授走訪柏林,與洪堡大學時任校長孔斯特教授對談,了解德國大學體系的優點和值得學習之處。

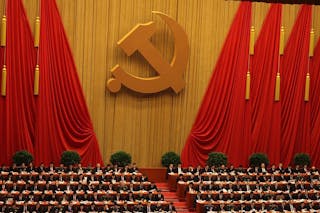

隨着中國共產黨進入第二個百年征程,一方面維護港澳繁榮穩定,另一方面實現國家完全統一,將優先擺上中共議事日程。

我在1989年天安門屠城事件後認識黎先生,見證了他30多年來無懼中共的打壓,不惜放棄自己安逸的生活和蓬勃的生意,孜孜不倦地支持中國的民主事業。

在資本主義的長期薰陶和產生的條件作用下,現代人要的是「即時爽」。他們不但想要得到滿足,並且要馬上得到滿足。這與防疫和抗疫需要的心理素質何止背道而馳,簡直勢不兩立。

儘管胡適和顧孟餘都可以說是一生為中國的自由民主努力不懈,但後者卻是近於被遺忘。這代表了今人在近代歷史上缺乏足夠的認知。今天《顧孟餘的清高》出版,算是一定程度上扭轉了這貧乏的局面。

何謂共產主義?或更準確的問,何謂有中國特色的共產主義?本文試圖循一個歷史角度去簡介共產主義,由它的源流講起,經馬克思、俄國化後傳到中國,再經過毛澤東和鄧小平的中國化後維持至今,和今後的展望。

一般人認為馬克思是「共產主義導師」,「共產主義」又令人聯想起前蘇聯的新聞審查,不過,馬克思當年在德國,曾任《萊茵報》主編, 其實十分關心新聞自由。

所有經驗都表明,成功取決於創新,即以自己文化為主體的創新。也就是說,照抄照搬外國經驗不行,固守傳統也不行。從這個角度來說,今天人們提倡文化自信不可以是復古,更不是庸俗文化的回歸。

關於文科生和理科生的區別,這件事如果從功利上去考慮,但是從更宏大遼闊的視野去看有人可能會問:文科生和理科生誰對世界的貢獻更大?

馬克思主義的制度發展史觀解釋不了中國制度的演進,更不用說其他西方理論了。

商人和企業家有關聯。「商人」的範疇要比企業家廣,但並不是所有商人都可以成為企業家,都具有企業家精神。

不少世界盃參賽國家都屬於第三世界國家,他們並不富裕。去俄羅斯現場看球賽所負擔的交通費和住宿費不會便宜。但球迷認為:「就算借債也要去,這一輩子能看幾次啊!」

在共產主義創始人馬克思200周年誕辰前一天,中共在北京舉行了隆重的紀念大會,中國也向德國贈送馬克思雕像。中共如此高調紀念馬克思,當然不是沒有原因和目的。

過去十年恐怕是人類歷史上貨幣幻覺最嚴重的時期,看看那些核心資產的價格膨脹程度,看看全球財富分化的程度,都讓人不寒而慄。

拼命想時想不到,不想時答案卻走了出來,是常有的事。

蘇聯以計劃經濟為國家經濟制度,以人為本,表面看它是一種革命性的制度,但這種制度實質上是基於守舊,間接導致蘇聯解體。

美、日兩個國家的元勳不以國家入私囊,後來人又有誰敢於這樣做?這種道義力量,真聖賢們之所謂仁義智勇者。

今時今日,在人類社群的地球上,那裏沒有政治?如果沒有之前提及的政治條件,政治的確可以不存在。

英國人是為了方便自己統治,才在行政上把印度一體化的。

在當下社會矛盾日漸尖銳,步入轉型周期的關口,馬克思在中國,強勢「回歸」,忽然再度紅火,大有重返「神壇」的架勢。