數字經濟是全球經濟發展的大趨勢,國家亦不敢怠慢,強調要打造數字經濟新優勢。然而,在一國兩制之下,不少香港中小企業對數據「過河」無不戰戰兢兢,恐怕一不小心會觸犯內地法律,如何是好?

作者:

香港專業及資深行政人員協會2022-05-27

凌嘉勤認為,隨着《香港國安法》的實施和特區選舉制度的完善,政府應全力推動城市規劃發展,積極融入國家發展大局。

行政長官林鄭月娥深信,隨着InnoHK共28間研發實驗室同仁全力以赴,加上位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園、日後的新田科技城等大型基建同步推進,香港創科發展定會生機盎然,再攀高峰。

近年由於各地興起創業潮,香港城市大學校長郭位教授認為,創新與創業跟學位沒有必然關係,這個現象為大學帶來挑戰,這也是他訪問世界各大學校長後,希望從中得到的答案。

無論下屆行政長官所憧憬的架構重組方案如何,新任的政務司司長和財政司司長都應採取橫跨各政策局及部門的方案,以助香港繼續保持世界領先地位。

東鐵過海段周日(15日)通車,港鐵周六(14日)早上在會展站舉行慶祝典禮,由行政長官林鄭月娥與一眾嘉賓主禮。

過去新界發展,都有重西輕東的格局。現在看來,東部知識及科技走廊所覆蓋的範圍和發展潛力,不比西部經濟走廊小。筆者建議的「蓮灣線」連接多個工業區和科學園,對東部知識及科技走廊的形成起極大促進作用。

北部都會區能為李家超提供一個整合發展大型項目的機會,所以他面臨的首個挑戰是如何善用政府土地,以及有效地收回私人土地。就着種種挑戰,李家超需要一個能誘發廣大社會共鳴,以及能取得國家及國際支持的策略。

相比歐美多國,香港推動STEM教育起步不算晚。但歷經多年,香港學生的數理表現仍未有顯著成果,部分成績優異的理科生也捨棄報讀大學的STEM相關學系。到底當中出了什麼問題?有了願景,又如何啟動發展?

過去多個新發展規劃研究,都是各自為政,只處理個別範圍內原區重置受影響設施。成立新界優化發展局後,應視整個新界為一個大棋盤,獲取更多規劃和土地整合紅利。

政府有心去推創科是不爭的事實。例如,在疫情嚴峻的環境之下,科研總開支亦增長至GDP的1%。然而,效果會如何呢?特别是為配合國家「十四五」規劃的目標尤其關鍵,可能當刻仍然言之尚早。

對香港市民來說,只要能把香港的新秩序整頓好,重新擦亮國際金融都市招牌,尊重並維護新界原居民傳統權益,既不負香港市民期望,也不負中央寄予的重任,就是一個有能力的香港特區首長。

香港特區政府行將換屆,在新任特首領導下,香港何去何從引人關注。灼見名家最新出版的專書《香港下一個5年》,邀請政府高層、學者及專家,為未來5年的政治形勢、規劃發展及經濟前景把脈與建言。

半導體行業作為明星行業,既有前景,又是大勢所趨。此行業將壯大本地再工業化人才庫,為工業4.0和工商界注入新動力,提升香港的競爭力。為年輕一代提供合適的工作機會和新技術知識,促成技術開發與學術研究合作。

行政長官林鄭月娥周一(4月4日)宣布,不會參加第6屆行政長官選舉,將在今年6月30日完成5年任期。她又感謝她任內的管治團隊和全體公務員,以「事不避難」的精神克服困難。

「北部都會區」是香港規劃史上的一個重要標誌,也是關係到年輕一代甚或多代人的福祉。筆者希望「北部都會區」能成為「香港的浦東新區」,與中環商業核心區的「南部都會區」互相輝映。

聯合國政府間氣候變化專門委員會第2工作組撰寫了《氣候變化2022:影響、適應和脆弱性》報告,最大特色是突出自然生態的重要地位,讓讀者深入理解大自然緩減氣候風險和改善人民生活的潛力。

大灣區一小時生活圈的形成會讓大灣區的人流及物流更快更順暢地互動,隨着經濟進一步發展,對高等及優質教育的需求也愈大。我們可以在這裏為香港的高等及優質教育發展做點事嗎?

推動再工業化除了能提高香港創新及科技水平,也能為年輕人提供更廣闊的就業選擇及向上流機會,況且西方經濟研究早已發現,以創新科技帶動的製造業,比服務業更能提供向上流就業及在職學習機會,並能産生協同效應。

屋宇署、規劃署、地政總署3個部門的審批工作緩慢,耽誤時間和增加不確定因素,一直為房地產界及專業界詬病。今次政府架構重組,應該是針對糾正從前發展過程中的短板和迎合未來發展計劃的需要。

壓縮城市規劃程序經已落實了差不多20年,是適當時機再審視是否有空間作出政策上的傾斜,偏向更高行政效率,以配合政府加快發展新發展區。但這一來便會減少公眾參與程度,政府一定要小心考慮。

若要在新田做旅遊項目,可把中國人的士族文化介紹給遊客,利用村內文化資源作為場景解釋,一脈相承的歷史足以震撼國內外遊客的心靈。

香港處於八運風水時,社會局勢惡化。術數名家蔣匡文為我們分析,當中南海處於九運風水,又對香港有什麼影響。另外,北部都會區如何避免過去規劃的錯誤?

香港處於八運風水時,社會局勢惡化。術數名家蔣匡文為我們分析,當中南海處於九運風水,又對香港有什麼影響。另外,北部都會區如何避免過去規劃錯誤?

大灣區香港中心研究總監王緝憲教授認為,港深將進一步融合,但彼此需要保持獨特優勢,才能互補。而北部都會區要成功吸引人才,必須先有機遇。一起聽聽他的分析。

香港在任何時期,新界的角色都是次要的,都是用來輔助香港的,換句話說,香港的繁榮,新界原居民貢獻良多,但全港市民似乎看不見這一點。

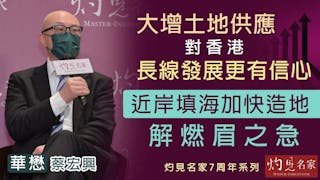

灼見名家7周年廣邀政商學名人,為香港未來把脈。華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興表示,北部都會區長遠大增香港的土地供應,對香港長線發展更有信心,樓市會繼續上升。但短期土地短缺問題,必須依賴近岸填海。

規劃署前署長、深港合作策略規劃顧問凌嘉勤教授認為,發展北部都會區需要「四新」精神,不要用舊有新市鎮模式發展,要以大灣區格局來看。

灼見名家「北部都會區規劃及創科新布局」論壇2021年11月29日(周一)假中環四季酒店舉行,多位政府高官、學界、地產界、金融界、創新科技界及本社作者濟濟一堂,共同前瞻香港未來發展。

新界北的元朗和北區合共擁有234條丁屋政策下的認可鄉村,它們在未來20年以及往後的北都規劃和發展,佔一個什麼席位呢?政府是打算取易不取難,把丁屋政策凍結在時間裏。