香港人,多聽西方古典音樂,但這次音樂會操中廣東話的觀眾卻佔了大半,有些更在音樂會後表達了他們對壁畫上的故事、樂團所用的樂器的濃厚興趣,看來敦煌音樂在本地立即捕獲了不少知音。

孔聖堂中學成立初期,弘揚儒家思想及舉辦國學活動。1990年至2010年左右,孔聖堂中學的對外活動甚少。楊永漢博士在2012年上任校長,恢復儒學推廣。

「結隊向前行:新亞七十藝術展」不但展出70年來新亞師生在藝術上的成就和在藝術道路上的探索成果,同時呈現了香港藝壇在過去70年來的藝術發展軌跡及傳承開拓。

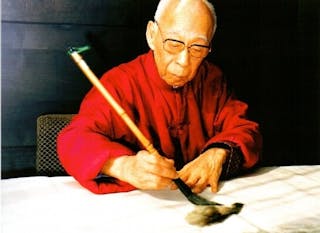

饒教授的字與畫都是活的、是立體的。看他的學術巨著及藝術作品都能夠感到饒公撰寫及創作時的情感和狀態,不但是視覺上的享受,更是精神上的溝通符號,心靈上的互動表情。

由香港大學美術博物館與香港大學饒宗頤學術館聯合主辦的「寓研於教──饒宗頤教授在香港大學十六年」展覽,正在香港大學美術博物館舉行,展覽期至5月19日。

今年一眾大師高齡逝世,對文化教育界損失不少。一眾大師雖離開了我們,但他們的精神長存我們心中。饒公、金庸和高錕等的事蹟流芳百世。

饒宗頤的一身學問,很大程度上是他勤奮自學,不斷鑽研的成果。他日後不斷開拓新的研究領域及課題,動力亦主要來自這種刻苦鑽研的自學精神。因此,饒宗頤可以說是終身學習的一個典範。

時勢造英雄,很多名人的成就,今天已無可能複製。查良鏞先生能夠跨越不同領域但都可以成為獨當一面的人物,現在還可以有這種人嗎?

今天(11月6日)起,全球水墨畫大展──教育篇將展出第二期以「人物」、「動物」及「現代」為題的水墨作品,讓公眾能飽覽不同風格的佳作。

生於數碼世紀的年輕一族,愛好以數碼影像表達自我,而擁有千年歷史的中國水墨藝術,如何傳承至下一代,的確是一個重要議題。

全球水墨畫大展──教育篇於10月24日舉行開幕典禮,邀得多位水墨大師,以及政府官員,聯同主辦機構代表擔任主禮嘉賓,並率先欣賞過百幅全球優秀水墨佳作,為大展揭開序幕。

行政長官林鄭月娥表示樂見《百年巨匠》紀錄片拍攝饒宗頤教授的生平、事蹟,讓更多人能認識到才情橫溢、學藝雙攜的饒公,同時借助紀錄片傳誦他深厚的學養內涵、嚴謹的治學態度和弘揚中華文化的堅定決心。

漢字演變是漫長而複雜的,可以由原始的圖案開始,到甲骨文、金文、大篆、小篆、隸書……不同的書體代表一個時代,也代表一種價值。

饒公替學校題字,其隸書體親書「風采中學」四個大字,如今此墨寶高掛校長室內,是風采中學師生的共寶。

饒宗頤教授注意到潮商和海外潮人研究的重要性,強調要有跨國的視野,把潮學研究和潮人的海外拓殖史與中外經濟史緊密地聯繫在一起,唯有這樣才能夠對潮汕的人文現象有更深入而切實的理解。

作曲家希望透過音樂把敦煌壁畫立體化,令觀眾彷彿置身於壁畫中的極樂世界,感受更深一層的敦煌韻味。

教育發展與教育政策的關注點,主要是社會需要的人力資源;而人力資源的核心元素,是在工作上用得上的知識與技能。這也可以說是美國「二十一世紀技能」的基本框架。

書法是一種提高個人修行的媒體,增長個人識見之餘,也有助精神內涵的鑄鍊。

饒宗頤,號選堂,曾在潮州韓山師範學院舉辦高端國際學術會議。僅以此文悼念駕鶴西行的我們無限無限崇敬和愛戴的家鄉前輩、潮學領袖、學問宗師、藝術巨擘。

韓山師範學院是饒公曾執教的地方,該校長期竭盡所能弘揚饒學。饒公輝煌的學術成就和嚴謹的治學態度,已成為韓師寶貴的精神財富。

饒公走了,在睡夢中羽化登仙,走得安詳自在。從此,天上多了顆文曲星,世間再無我饒公。現以輓聯、輓詩和祭文,悼念一代巨擘。

饒公駕鶴離去,令人悲痛不已。但轉念一想,101歲高壽,生死輪迴,是自然法則,只要人們記得這個人,就是永生。

香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬表示,饒宗頤教授是舉世同欽的國寶級大師,他的著作都是經典之作,影響深遠,象徵着二十一世紀中華文化的復興與騰飛。

學術的發展,需要寬鬆的環境,給真正的學者予心無罣礙的環境和條件。已故學術巨人饒宗頤,因日本佔領中國,滯留香港,因而避開戰亂和文化大革命,於是香港成為饒公得以心無罣礙的福土。

今悉饒公謝世仙遊,福壽全歸。桃李成蹊,著述如林,光照後學,遺澤人間,饒教授真無負此生。

雖知往生是不知什麼時候發生的必然現象,也預計無常是隨時隨地發生。然而,今早得知博學而可親的饒公往生淨土,心中仍不禁黯然。

饒公最感到遺憾的是10年前有一段時間患了中風,如果不是這樣,他表示還可以多做些學問,「我希望保持身體健康,盡我的力量為國家服務」。

饒公與荷花結緣由來已久,其先父饒鍔先生慾其效法周敦頤之君子風範,成一代大儒,所以取名宗頤,字伯濂。

在不干擾日常上課的大前題下,以一書一禮(音樂起動禮)一宴(感恩晚宴),藉此見證師生成長的每一天。

時代愈早,手寫招牌愈多,風格也較多樣化,而且出自名家手跡,多少給人主觀上賦予一種藝術交流的作用。