說到路易絲 ∙布爾喬亞(Louise Bourgeois),很多港人不知她是何方神聖。但是說起她的蜘蛛雕塑,大概十位香港人九位都知道,因為港人常去的東京六本木新城之森大廈前,就有路易絲∙布爾喬亞創作的蜘蛛。

今年的深圳藝術周開幕,除了推出「藝術漫遊」(Art Walk)之外,木星美術館的展覽「命運的邊緣」帶來日本當代裝置藝術家鹽田千春的作品。

如何以旅遊、藝術文化來振興該地區,是青森過去20多年一直努力深耕的計劃。根據青森縣旅遊局的數據,這項計劃已初見成效,2020年因藝術活動而來訪的遊客數量就達到了約20萬人,對當地經濟的貢獻超過了2億日圓。

港府在面對社會結構和產業結構急劇變化的當前,實在需要拿出魄力和行動力來盡快啟動一些新的思路和倡議。大地藝術節尚可以在如此偏遠的里山獲得成功,交通便利又有得天獨厚自然資源的香港又如何會不行呢?

在威尼斯的藝術雙年展,「處處是外人」,這個主題旨在探討邊緣群體的歷史和現狀,並引發社會關註。許多集體展覽和國家館都呼應了這一主題,展出了原住民藝術、非洲黑人藝術、酷兒藝術等弱勢群體的作品。

當我們看到散落在海外的藝術家們一一重回聚光燈下,我們應該感到何其有幸,為這個繁榮的時代下終將迎接所有游子歸來而感到欣慰。

《阿黛爾的肖像》必須作為一種族群精神的象徵,收藏於一個位於自由之地的猶太人的美術館中,讓每位前來欣賞的觀眾都能銘記它背後那段永遠不能被遺忘的歷史。

在一個戶外的空間中,雕塑往往好像有了自己的生命,會和大自然一起共生,最終成為這片土地的一部分。而做為觀者的我們,和雕塑一樣,同樣只是這壯麗景色中的一部分。我們身處其中,自觀自省,或傷感,或激揚。

在攝影出現之前,肖像畫像是唯一能記錄當時人類面貌的方法。 看一幅肖像畫,仿佛能從人物衣着、和周圍環境中走入那個時代。筆者上過珠寶鑒賞的課程,記得其中一個單元談的就是藝術中的珠寶演變。

近年的香港和大陸就如80年代的日本一樣,產生、積累了大量財富,也產生了很多極有想法、有願景的藏家和私人美術館。然而,如何真正能成就麥地奇家族那樣的效應?伊勢基金會正是要向着這個目標努力。

件件都是藝術界「大咖」的作品;筆者也相信酒莊在放置和呈現上做了一定的規劃。 然而,總體效果卻是差强人意。有些作品放的不是地方,有些作品更是為「集郵」而「集郵」。

「Fusion融合」這個雕塑交流展靜靜地在亞洲協會香港中心的一角等待藝術愛好者和各地觀眾的到來,向世界展現了這些藝術家們帶着謙遜的心進行合作和交流所融合出的美妙結果。

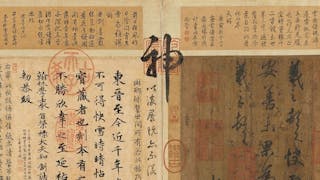

我們是該放下對書法的敬畏,不妨把《快雪時晴帖》看成是王羲之邀約我們一起去看雪的一條簡訊,一起「躺平」。這樣的話,是不是會多一些年輕人、門外漢會願意走入這些展覽去欣賞呢?

筆者建議以大阪為起點,探索附近三個在建築和藝術上都有相當話題的美術館,來一次三天的文青之旅,讓疫情後的旅途多一些心靈上的探索。

站在費城博物館博物館高聳的穹頂下,筆者讚嘆這家博物館穿透歷史的眼光和Arensbergs夫婦的不凡品味,相信 M+博物館和希克也都會有那麽一天。

野口勇是一個傳奇,一位理想主義者。他既是公認的雕塑大師,也是設計師、園藝師、陶藝師、攝影師、傢俱設計師及舞美設計師,從雕塑跨界到景觀園林設計,將東方的空間美學融入西方雕塑和功能設計中。

宋代像米芾這樣平時行為怪異,被認為是「癲狂」之人,依然有一大批欣賞者和仰慕者。社會風氣寬鬆,對文化的推崇,歷史長河中才會因此留下如此高超技法的演示,以及如此自由奔放的作品。

這世界是天堂還是地獄,根本在於人類自己。這個小小的展覽《沙》意味深長,它是藝術,是設計,是科普,也是用最微小最謙卑的物質為我們帶來了一堂最值得深思的哲學課。

戈勃朗非凡的多樣性和創造力是由對實現自然與人類平衡的追求所推動的。他發現了複雜性之中最簡單的特質,這樣的藝術有一種全世界共通的魅力。

在全球新冠疫情下,被逼停頓了一年的全球最重要藝術博覽會──《巴塞爾藝術展》(Art Basel)香港展會,周三重臨灣仔會展中心,絕對是香港藝術領域正在逐漸恢復正常運作的風向標。

郭東杰是香港土生土長、本地培養的人才,在港大主修中國歷史出身。學歷史的人重思辨,且看一位讀歷史的掌管現代藝術部對這個市場有何更具歷史維度的想法。

電影《無主之作》是以德國當代藝術大師李希特的前半生為原型而創作的,講述了主人公身處無情變化、謊言處處的時代,卻依然目光清澈,堅持自我,大概會讓2020的我們特別感動。

每一本書都是一場旅行。龍應台的新作《大武山下》就帶着讀者來到了台灣大武山下的屏東縣潮州鎮。然而讀完這本書,你會發現這趟旅行的目的地既可以是大武山,又可以是世界上任何一個原鄉。

「香港的故事會由我們講下去。」飄雅活藝基金會創辦人陳雅文希望傳統工藝也當如這個美麗海港,於「樹林斷絕處,山巒乍現」,在改變和創意中重生。

王安憶去年的一篇文章——《朝聖》,開篇就是一句:「去博物館看名畫名作,很像朝聖」,這句話,莫名地就撩動了我這麽多年在世界各地參觀美術館的種種回憶。藝術大概是將來唯一幾艘能普渡我們人類的方舟之一。

人類學會了開啓遺忘的機制來保護自己。這也解釋了人們將「沙士」病毒的可怕和經歷的種種恐懼遺忘。此刻新冠肺炎肆虐,也許正是好好審視一下記憶庫的時刻,到底我們遺忘了什麼?

行為藝術將走向何方?它將繼續作爲一種最直接對大衆進行呼籲的方式繼續沉澱和發展,但它的内在特質已由起初的「激烈」、「瘋狂」漸漸轉向了更多元化、更令人容易接受和動容的風格。

在文化藝術的版圖上,西班牙流感奪取很多才華橫溢的生命,包括兩位著名的維也納畫家──古斯塔夫·克林姆和埃貢·席勒,分別死於流感的第一波和第二波。

看完此展猶如上了一堂歷史課,也周游了英國藝術家們足跡所至的世界各地,更看到了人類對自身和自然關係、社會和時代變革、科技和科技的反撲等等問題的不斷探求和反思。

藝術一定要能讓觀眾感受到藝術家的情感和生命力,這樣藝術家才能觀者連接,才能讓藝術真正被理解和觸發感動。