筆者認為「土地共享先導計劃」首先要「正名」,讓公眾準確掌握「計劃」的精髓,其實是「增量共享」,而非「土地共享」。

郊野公園工作人員們每天處理過噸計的落葉、樹枝及樹皮等大自然的垃圾。他們每天工作都被日曬雨淋、又或被風吹雨打。

往昔的荔枝窩幾乎瀕臨荒廢,只有太平清醮才有村民從四面八方回來參與,緬懷鄉情。但自六年前開始有團體進駐荔枝窩推行鄉郊活化計劃後,荒田已經復耕,部分棄置村屋亦翻新,準備發展民宿,令沉寂的荔枝窩漸漸復興。

鍾逸傑爵士(Sir David Akers-Jones)於1957年來到香港,在殖民地時期擔任過舉足輕重的要職。1997年香港回歸祖國以後,很多人以為他回「國」了,但直到他離世前,仍然居住於香港。

政府應該重新全面檢視所有土地補償價格,為求加快收地步伐,不妨考慮酌量提升補償價。此外清拆土地上的居民及建築物的補償問題,亦要檢討確保是公平及足夠的。

政府要強行收地不容易,要地產商接納收地的賠償條件亦比以前困難。早期,政府收地的對象是原居民;於原居民而言,與其讓土地荒廢,不如賣給政府。但地產商持有土地的目的志在發展,他們的要求會很不一樣。

數以萬計基層家庭被迫捱貴租、住劏房的情況下,是否必需要等到所有民生設施都完全到位才能開始發展呢?還是可考慮採用先建屋、後改善的分階段發展模式呢?

香港由一個小漁村走向國際大都會,新界原居民做了最核心的貢獻,為什麽大家都看不到?新界的歷史是由愛鄉愛土開始書寫,留下愛國愛家血跡斑斑的一頁。

以免費建屋牌照形式建屋,屬合法傳統權益,以私人協約方式和換地批出的丁地權,屬於違憲,意即丁屋權本身合法,如用公家地就不合法。對原居民來說,這裁判的影響相當大。

相信政府寧願選擇用換地的方式,要原居民去政府指定的地方建丁屋。法庭只是說原居民沒有權利非要政府與他們換地不可,並沒有說政府不可以為了行政需要而選擇與原居民換地。

江啟明先生筆下的香港,把不少已消失了的景物保留於畫中,隨時代變化的面貌亦活現於紙上,何只百景,這個展覽所選的,是其中一些具代表性和說明意義的作品。

丁屋政策不是法律,是原居民固有的合法傳統權益,新界原居民的土地本來就是祖傳的。

雖然集體政府租契看似有礙於農地改作非農地用途,但上訴法庭既貫徹法制的整體性,又能作出放寬土地用途的判決。如此廣闊眼界與闡釋彈性,正好是普通法的一大明顯特質。

香港政府重視解決人民住屋問題,應該效法新加坡的成功模式,立即在新界的廣闊平原地上,規劃新的居民點,然後以規劃圖則和公眾利益為基礎,動用香港法例第124條《收回土地條例》收回所需土地。

智經建議以「20分鐘社區生活圈」為行動方針,讓市民能於20分鐘的步行距離内,使用不同的公共設施和社區服務,以及享受當區的文化與自然特色,從而鼓勵市民活出身心健康的生活模式,締造宜居城市。

新界鄉議局是世界上少有的代議政制與血源共生的產物,是中國人以家為核心的典範。

歷史的進程令新界土地變成為一個相當複雜的問題,無論官方民間,如果繼續在原有的範式下思索新界土地利用的問題,恐怕只會不斷在死胡同裏兜轉而無從覓得出路。

新界是歷史的產物,新界土地問題的形成有其歷史淵源。要處理新界的土地問題,首先要認識新界的歷史。

假設沒有新界,港九只是個彈丸之地,天然資源有限,發展空間受制,很難獨立生存。

一方面繼續在一些合適的發展項目採用公私營合作模式,另一方面應提供更多完善和開放的途徑,給予社會大眾、各界人士甚至外來專才有機會提出土地發展建議,同時協調相關計劃。

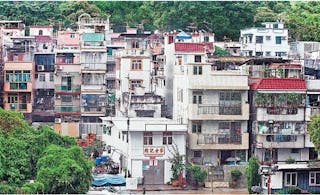

1951年,港府以防止偷渡和走私為由,把毗鄰深圳的大片土地列為禁區,自此沙頭角與外界分隔,由繁榮變得冷清。沙頭角的民初樓宇未有發展,得以留存至今。

戰後的香港急速發展很需要土地,於是政府便將新界農地與屋地的換地比率調整。

英國租新界之前,鄉民擁有土地永久擁有權。這個永業權是有條件的,王朝更替,可能就不再有效了。

把「丁屋」事宜擴大成為原居民「特權」的傾向,應該放棄,免得自尋煩惱。