香港人憑着良知、愛國心及同胞情支援及參加了這個爭取民主的社會運動;然而,僅在數日之後,鄧小平出現在電視上,巡視戒嚴部隊,輿論開始轉變。部分香港人的良知出現畸變,愛國心及同胞情也隨着北京的指揮棒而變質。

一帶一路的重點是基礎設施建設,而正如中國本身的發展經驗所顯示的,基礎實施建設對經濟發展至關重要,基礎設施建設本身就是經濟發展,而它又是其他方面經濟發展的前提條件。

40年後回頭看,恐怕内地尚未完全擺脫歷史包袱。當年改革開放是在内憂外患的艱苦境況下逼出來的,痛定思痛,上下求索,雖找到致富的門路,卻迴避了深層次的再造,踟躕於前,問題積重。

習近平這些表面上懇切、謙卑、寬大、柔軟的語言面紗之下,卻包裝了重大的政策轉變。這些變化,都是值得台灣朝野重視並研究相關對策。香港20年來令人扼腕嘆息的沉淪,也許值得台灣當局深入研究。

無數歷史事例說明,「限制社會上不同意見的表達和討論」的弊端,更應被加入成為當前一項具顛覆性的錯誤,妨礙着中國的崛起。

歷史是弔詭的。革命畢竟經常在發生,所以人們可以說托克維爾陷阱或者其他形式的革命陷阱是存在的。但同時,至少東亞發展模式也表明了,革命的陷阱是可以避免的。

「心安理得,海闊天空」是梁啟超的名言雋語。筆者從解讀《射鵰英雄傳》學會要用「調轉」的方式來更好領悟其中意義。原來得到道理方能安心,才可感嘆天空海闊,自由自在。

文革結束,中國大陸在經受巨大的人為災難之後,得到教訓與警示:前30年的根本政策必須改弦易轍,以求國泰民安、繁榮富強。

韜光養晦不能成為軟弱無能的遮醜布。 在當前的歷史環境下提韜光養晦,就是投降路線的代名詞。

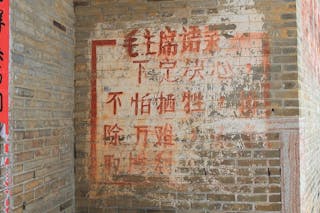

過去幾年的發展,我們看到當年鄧小平為防止文革悲劇重臨的三個制度建設(禁止個人崇拜、避免權力過分集中、領導人任期限制)都被一一拆除,這就為文革重臨敞開大門。

如果馬克思主義不能有效中國化,就很難解釋中國的實踐;如果馬克思主義不能解釋中國的實踐,它就只能成為一種純意識形態,會失去其現實生命力。

今天,中國每年申請國際發明專利的數量超越了日本,估計約兩三年會超越美國。這些數據不一定能正確反映科技的進度或水平,何況中國的人口是美國的四倍多。重要的中國科技邁步前走的證據在深圳。

香港的資本主義制度和生活方式,是否「馬照跑、舞照跳」便算數?當然不是,港人最關心的,恐怕是對私人財產物業的三權保證、和法治下享有的既有自由。

英國人決定撤走,我們唯有接受現實,希望延續近乎英治時期的行政制度和管治。

高志森導演在錢的面前,學生的熱誠和生命以至母親的愛,根本就是次要的,就讓他們都化作灰燼吧。

在政治領域,90年代的「小真相」改革意義並不亞於「宏大真理」,構成了鄧小平遺產的重要組成部分。

正因為近代變革沒有成功,濃縮了的歷史和變革動力最終在80年代爆發出來,造就了今天的中國。

這次由貿易順逆到301調查到中興禁運到核心科技,不是單一事件或局部事態,而是系統性的中西交梳、較量、衝擊、融匯 、轉化、蛻變,而且環環相扣,亦不是近幾十年的事,而是200年的累積。

撇除確保一國兩制不走樣的國策,香港的言論自由有非常重要的實際價值。

習近平的計劃,雖不至於石破天驚,但還是有點出人意表。

郭鶴年形容自己完成《南華早報》的交易後的感覺:「掃一下眉頭,舒一口氣回答道:『噓!』」

中國社會已經沒有階級鬥爭,現在要以經濟建設為工作重點,發展社會生產力,提高人民的生活水平。這成為中國改革開放的指導思想。

香港將如何走出目前所處危險的法律旋渦?沒有人知道,但我們必須面對現實。

從中國的角度來看,回歸是指中國對香港恢復行使主權,意即中國只是有一段時間因為種種原因散失了主權,但這個主權從未斷絕,一直存在。

美國為首的西方工業國家若群起跟中國打貿易戰,我們手上有什麼武器?該如何應對?這是我們應該理性評估的。

民族情緒或有助一時的政治氛圍,但是對經濟發展未必有什麼助益,甚至不無負面後果。尤其是中國目下經濟結構,與世界各主要國家息息相關。

習近平深謀遠慮,斷估他會明白權威管治需要建基於強人,這是作為過渡的一種。

當年回歸談判期間,香港人理解的一國兩制、高度自治是香港可協助國家現代化,作用獨特且無可替代,因此北京願意容忍差異,並給予香港在基本法下50年不變特殊地位。

即使今天,中國需要美國之處大大多於美國對中國的需要。那些聲嘶力竭叫喊打倒美國的中國人不是無知,就是別有用心。

只要台灣一天不宣布獨立,北京仍可以讓現狀繼續維持,不會採取激烈手段去解決台灣問題。