中學文憑試歷史科有題目惹爭議,教育局局長楊潤雄表示,試題有引導性,考生可能因而達至偏頗的結論,亦嚴重傷害在日本侵華戰爭造成大量喪生的國民感情與尊嚴,加上不能配合課程目標,因此決定取消這條試題。

周五是繼4月20日(星期一)後,再次單日無新增確診個案,亦是連續第13日錄得單位數或零新增個案。

教育局面對社會動亂,以及新冠病毒追纏,大浪衝擊下,確是積極面對,肯與各教學專業團體、中小學校長組織,共同商討應對方法,亦願意頻密面對新舊媒體,公開說明及解釋政策。

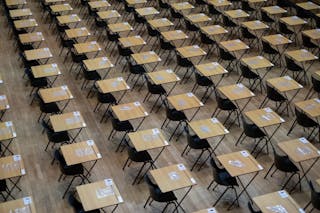

香港中學文憑試(DSE)筆試延至4月24日(星期五)開考,中國語文科及英國語文科的口試取消。教育局4月15日公布文憑試將在4月24日(星期五)如期開考,目標放榜日期為7月22日。

按特區政府抗疫督導委員會專家顧問的意見,若確診人數下降至個位數,DSE開考無虞,因存在的感染風險很低。筆者衷心祝願,樂觀其成。

我個人相信,香港學童的生涯的確是走着一條負載過重的道路。教育,原不應是這樣的。

事實擺在眼前,4月底復考機會不太,疫情仍每日有雙位數字感染,4萬多考生每日出動,交通工具內,試埸內,食店中,人群聚集,接觸頻密,疫症增加機會也大增,以至於出現疫情爆發。真的要考慮後備方案呀!

文憑試已進入關鍵時刻,這一、兩個星期,教育局和香港考試及評核局(考評局)先後與大學高層,以及中學界別的校長代表會面,一同以開放的態度,探討如期於4月24日開考、進一步延期、甚至取消文憑試等不同情況。

學校各不同持份者的同一角度都會以師生安全為念,首先會舉手發問:應否等待連續14日的確實感染數字明顯趨向歸零,DSE方可公開進行?即是說,要有第三方案的出現?

若然4月24日如期開考,考評局得要作最好準備、最壞打算。最壞打算者,是再延期,第三方案要備份妥當,時間壓逼感更強大的當下,是否考慮只有四個核心科目設定考生參與的實體考試。

學校關閉,尤其在海外,可苦了一大群海外留學生了。很多香港學生負笈海外,沒有學校留宿,加上英美等國處理疫症手法較被動,很多都選擇撤回香港,特別要在封關前闖入,才能免受隔離之苦。

本年DSE取消口試,卷二將成為中文佳績的關鍵卷。作文時的審題與立意,對作文的評級,有關鍵性的影響。對於在寫作時如何「立意與審題」,筆者就過往的教學經驗,有一點淺見,願與同學分享。

3月21日記招會中宣布,中、英文科的口試取消了,筆試將會在4月24日開始。但到4月底時,疫情是否真的受控,DSE是否可以如期進行?若真的受控,防疫的工作是否仍要實施?

教育局宣布取消DSE中英科口試,壯士斷考,為的是師生安全,大局着想,無可奈可。

我們深切體會人與人之間及國與國之間都是「生命的共同體」,必須是「我中有你,你中有我」,不能幸災樂禍,也不能獨善其身,必須要同舟共濟,彼此合作,才可以同渡災劫。

林鄭月娥公布新一輪抗疫措施。政府會加強對外地來港人士的病毒檢測,政府部門只提供緊急服務。中學文憑試延期。

形勢逼着全港負責任的師生,電子遠距離教學必須擺上書枱,師生進行學與教的互動,eLearning、eMock統統都來了,可用的軟件都用了,停課不停學也被賦予實質的意義。

停課就是停止學習的操練。不操練,卻會有較多餘暇整理個人的課業,由溫故而知新。

在家學習的特點,是把學習的主要任務,從教師身上移向學生,增加學生自學的成分,例如增加書籍或者是網上的閱讀!假如香港的學校,因為疫情,反而提前認真地較大幅度嘗試學生主動學習,是否可以「把壞事變好事」?

教育局昨天宣布DSE照考,這決定也有道理,當然預計到時的疫情會放緩,今年是「多事之秋」,所以我相信家長、老師和社會人士都會體諒你們的境況。「居危思安」,危中有機,不用埋怨也不用怕。

教育局局長楊潤雄今天(6日)表示,暫定3月2日復課,提醒學生應於復課的14日前回港。他同時表示,押後3月27日前的中學文憑試的所有考試。

在個中學同學的聚會中,同學們自問已六十多歲又已退休,還可以為社會做點事嗎?同學都在香港華仁書院畢業,大部份有學位或是專業人士,英語良好。有見現今英語水平每况愈下,故此決定為中學生免費提供課後英文補習。

把入學門檻定為2222,不是人才能力的降低,而是人才要求的提升。只不過取錄的決定不是由教育官僚透過制度表面決定,而由真正面對人才培育的大學學科決定。

IB適合我孩子嗎?答案視乎家長採取那種教育信念:先天決定論還是後天培育論。若是相信「因緣天註定」,IB可能只適合上帝的選民。

目前本地大學最低入學要求為「3-3-2-2」,即是考生必須在中文、英文、數學及通識四個文憑試核心科目考獲相應等級,才能升讀大學。徐立之教授建議大學自行決定收生要求,鼓勵學生讀科學。

2018年IB滿分狀元、聖士提反書院校友梁以鏗認為,IB要做研究,有機會探索學科沒有教過的知識和看法,覺得有趣。

若語文科仍然是「考試主導」,那中小學的語文教學,特別是寫作教學,又會朝哪方向發展?

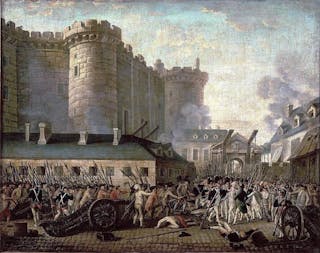

香港不讀史、不修人文科的風氣,長遠來說不但令學生語文能力下降,亦削弱學生的國際視野及人文素養。

香港奉行的「校本管理」模式,是香港的優勢。因此通識的教學方式,也是「各師各法」。碰到政治敏感的話題,純粹地拿出敵對的雙方意見,並不會養成明辨思維。改進教學法,應該是通識課前進一步的必要元素。

筆者將暫別灼見名家,集中精力做好新工作,亦欲騰出時間去多了解學生,支持他們追尋夢想、實踐夢想,做學生的Mr. Dream Giver。