外國遊客來到Coppelia品嚐「社會主義雪糕」,絕對是一項冒險活動!冒險,需要有一點入鄉隨俗的智慧。去古巴前, 筆者已苦心研究,如何進入這間神秘的雪糕公園探險?

香港新聞博覽館剛開始了一個名為《內地採訪70年》的專題展覽,讓行內行外的人重溫70年來香港記者到內地採訪的難忘片段,從中也可回望70年來新中國的發展。

中國表面上不是一黨制,因為除了共產黨外,還有其他沒有實權的小政黨。所以中國實際上是一黨制,是一種意識形態引導、運動頻繁的政治體制。國體變成黨國。共產黨領導一切,最後變成領袖統治。

一場「史無前例」的群眾運動,來得蹊蹺,去得古怪,中國命中有此一劫。十年辛苦遭逢,最後才發覺,沒有任何人從這場運動中得益,文革留給我們的,只是災難和負資產。

中國監管問題的起源具有特殊性,那就是存在着一種可以稱之為「制度隔離」的現象,即監管者和普通人民並不在同一個制度體系裏面,或者他們表面同處一個制度體系,但被一種制度所隔離。

無數歷史事例說明,「限制社會上不同意見的表達和討論」的弊端,更應被加入成為當前一項具顛覆性的錯誤,妨礙着中國的崛起。

德國學者Daniel Koss指出,共產黨所以能在地方層面建工牢固國家權力,正因為絕大部分黨員並非在政府官僚體系當中,而在政府架構以外行事。

從金庸的理論和報業管理實踐來看,與其說金庸是「文人辦報」,倒不如說金庸是「儒商辦報」,更為貼切。

終其一生,都未能擺脫傳統知識分子的桎梏,即使縱觀其人生,受西方現代文明的影響早已大於中國傳統文化。倒是後期作品如《笑傲江湖》和《鹿鼎記》,因世事變化而更為深刻,反倒成就了最好的金庸。

一般來說,這是會令人聽了不安或焦躁的聲音,但響在我那年幼的耳朵中,卻有一種說不出的安穩和安慰的感覺。我知道﹐那是媽媽穿着拖鞋來回踱步,構思着她要寫作的文章。

李振盛說,文革爆發已經過去了50多年,《紅色新聞兵》書中的場景和氛圍,看起來並不太遙遠,對文革親歷者來說仿如昨日,他用鏡頭記錄歷史,是為了不讓歷史悲劇重演。

近年來,關於文革的集體記憶在中國內地被一步步沖洗淡化,那幾本正規歷史教科書中的「十年浩劫」也變成了委婉的提法「艱辛探索」。在這場有關記憶的苦痛掙扎之中,李振盛的攝影作品為時代留下了一部有形有色的證言。

無論如何,李振盛拍的照片中存在的某種模棱兩可的內容,迫使我們不斷質疑我們以為我們正看到的東西。

向後看的目的是為了向前看。記錄苦難是為了不讓苦難再度發生,記錄歷史是為了不讓歷史悲劇重演。這正是我出版這本書的初衷和願望。

《策展革命:毛澤東時代的政治啟示》一書探究了博物館展覽與政治運動的關聯,分析了政府如何使用展覽達至政治合法化。

文革結束,中國大陸在經受巨大的人為災難之後,得到教訓與警示:前30年的根本政策必須改弦易轍,以求國泰民安、繁榮富強。

文革的亂象背後,有堅實的社會凝聚力和國家控制力。前者來自領袖人物的絕對權威及其群眾盲目崇拜,後者基於對軍隊的控制和專政,即不必用法律作為依據的鎮壓手段。

文革是整個民族慘痛而沉重的教訓,不應當看成僅僅是某領導人的錯誤。很可惜,今天的年輕人大多將文革看成一場「走資派」和「造反派」之間的鬥爭,甚至以為是一場民眾狂歡或者百姓動亂。

過去幾年的發展,我們看到當年鄧小平為防止文革悲劇重臨的三個制度建設(禁止個人崇拜、避免權力過分集中、領導人任期限制)都被一一拆除,這就為文革重臨敞開大門。

漆俠先生學術道路深受20世紀中國實證史學和馬克思主義史學的影響,是一位真誠的馬克思主義史學家。漆俠先生治史領域寬廣,側重中國農民戰爭史、中國古代經濟史和宋史,在這些領域均取得很高成就。

成熟經濟體中,並不乏類似「過期青春」的現象,日本的御宅族與草食文化就是一例,但中國「初老族」的中產階級要更加具有英雄氣概。

現在閉上眼睛,隨便扳起手指,中國民營企業和混營企業有多少家富可亂國?

「溫柔」並不是怯怕或懦弱,而是以最大的同理心去觸摸歷史的肌理,讓我們更有勇氣面對過去,面向未來。

這個擔憂,始於鄧小平逝世後,始於很多人說,「現在是最好的年代,也是最糟的年代」。

六七暴動的狂熱簡單幼稚愚昧,不單是方法錯誤,歷史進步的方向也錯誤,實為「超級極左」。

立場持平、客觀的六七暴動紀錄片《消失的檔案》不能公開放映,這些情況,值得港人深思。

我特別用「找尋」這個詞,因為覺得傳統逐漸消失。現代生活的意義就是「斷裂」,外國如此,中國也是如此。

新疆的風土人情,維吾爾族人民的熱情天真,助他在困惑之時渡過了嚴酷的政治運動。

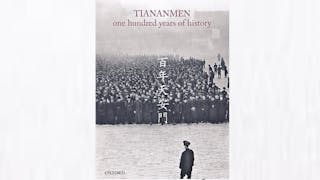

《百年天安門》這本攝影集,以照片書寫中國百年的歷史。1911那一年之前,那一年之後,有意無意所攝取的一張張黑白與彩色的照片,如泣如歌,生動而形象化地演繹了中國「三千年未有之變局」的現代中國的大故事。