香港的制度優勢獨特,可補充內地體制之不足,內地或難以複製香港的一套。自改革開放以來,香港在國家發展進程中都有無法取代的作用。

世界史告訴我們,如果改革不能成功,那麼就會導向「革命」。今天的世界呈現亂局,但其根源在於內在因素。可以預見,在今後很長一段歷史時間裏,國家間競爭(或國際競爭)的核心會在制度層面。

三中全會為何關鍵?三中全會到底如何賦能國家在解決問題的同時開創新局面?三中全會的核心要義是什麼?

中央最近出台促進流動性的政策(重點針對房地產市場),估計三中全會將會進一步為擴大總需求(包括消費、民間投資、國家投資、公共開支、高增值出口,對外直接援助及投資等)推出強力有效、有針對性的政策。

筆者認為,新質生產力的概念不但不是舊瓶裝新酒,將來更可以是中國新經濟學理論的重要組成部分。理論從實踐中來,估計將來有更多學者專家們珠玉紛陳,精彩可期。

今天香港與內地,特別是內地大灣區相互之間的關係已經進入了一個臨界點。深圳河不應成為香港人認知的障礙,它應該是港人的福祉。香港人,努力吧!

中國通過40多年改革開放,一躍而成全球第二經濟大國,各領域的先進發展令舉世讚歎;而反之,曾為中國大陸現代化急速發展起了引進窗口和學習對象作用的香港,卻不進反退,變得平庸和迷失。香港今生是否已窮途末路?

在人人擁有社交媒體,網絡資訊傳播無孔不入的今天,讀書風氣漸失,再如此下去,恐怕連「讀書人」這個稱謂也可能成為歷史。特區政府響應世界閱讀日而設立全民閱讀日,初心可嘉。

整個新中國發展歷史,一定會經歷不同程度的起起落落。每一個決定可能是對,可能是錯,但最重要的,是一切以民為主,以改善人民的生活為依歸,不斷改進、修正。

在港英年代,港人的「共識」是沒民主但有自由;雖然手中無票,但港人卻可以百無禁忌,對政府施政放言高論。不過現在大家感到的卻是一股壓抑,一切要小心翼翼、好自為之的氣氛。表面的平靜,掩蓋不了社會內部的焦慮。

在國家的持續不斷的改革開放過程中,香港將得到源源不絕的發展機遇,但香港也必須在制度、法律、政策、規則、教育、培訓、政府施政和社會投入上作出艱辛的改革和提升後才能把握好和用好那些機遇。

最保守的日本企業文化也正在經歷改革。中環資產投資基金創辦人、行政總裁兼投資總監譚新強認為,聰明的領導人知道中國經濟並非一片美好,開始意會到企業效率的重要,並提出幾點建議幫助中國企業改革。

儘管面臨各種挑戰和經濟體制機制的不足,中國迄今為止成功地保持了快速增長。值得一提的是,進入中國的外商直接投資及其利潤也在2022年前一直保持着良好的增長。那麼,為什麼過去大多數悲觀的預測並未實現呢?

改革開放40年,中國經歷了翻天覆地的變化,從一個貧窮落後的國家發展成為全球第二大經濟體系,我慶幸有生之年目睹這個巨大的變革。

儘管有着黨中央的集中領導,地方政府在經濟方面擁有很大的影響力。考慮到國家的龐大規模和每個地區的不同情況,中央與地方的博弈已經有幾千年。在中國的經濟發展和政策演變中,地方政府的利益和作用不容忽視。

本科四年,李克強像兄長一樣時時關心我、呵護我。李克強,你的音容笑貌依在,你是我的兄長,你永遠活在小弟的心裏!

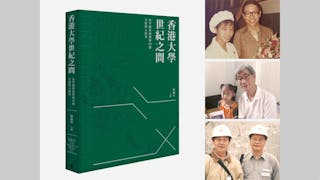

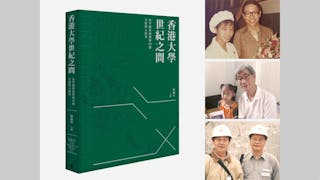

拜讀《香港大學世紀之問──改革開放初期與內地交流的人和事》,讓我回憶80、90年代與內地高等教育界的交往。

為了全世界的和平發展,政治的多極化和安全的多極化很重要。美國極度害怕多極世界,並力爭維持一個已經不復存在的單極秩序,但多極世界比任何其他秩序都更符合美國的利益。

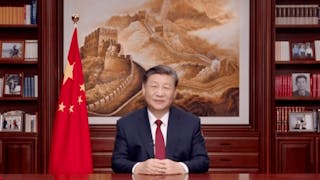

2024年來到,兩岸領導人分別發表新年賀詞,在大陸,國家主席習近平指中國目標很宏偉,也很樸素,歸根到柢就是讓老百姓過上更好的日子。而在台灣,總統蔡英文則強調,台灣議題要以台灣人共同的意志來做決定。

在那個百業待興的年代,香港大學建築學院以黎錦超教授為代表的先賢們架起了中外建築學術界的橋樑,增強了國際學者對內地建築學的認知。30多年前先輩撒下的種子,在今天結下了豐碩的果實,讓筆者這樣的年輕人受益。

自百年前「為中國而立」這命題的提出到今天,不同的人在不同時期對「港大為誰而立」提出了不同的說法,他們有是為了考量昔日大英帝國的利益,更多的是基於對國家和香港的的關懷和熱愛。

新的世界秩序可能看起來十分複雜,但正在發生的改變意義深遠,也將為許多人或企業,甚至國家提供更公平的競爭機會。對企業而言,它們應該沉下心來,認真地審視和思考這個百年未有之大變局對他們來說意味着什麼。

儘管歷年來都有跨國公司因為不同的原因離開中國,但大部分的跨國公司亦會依然繼續在中國經營和進行投資,同時亦有新的公司進來,或者發展新的企業與企業之間的關係。

中聯辦主任鄭雁雄表示,高質量發展是中國式現化化的應有之義,是全面建設社會主義現代化的首要任務,亦是香港保持長期繁榮穩定的必由之路。

洪勝生老師在福建師大附中退下教席後,並沒有中止其傳道、授業、解惑的事業,反而積極地在紙媒開闢新天地。他以其累積了數十年、已達爐火純青的語文教育功力,提煉出一則又一則的金石良言。

這一切,如同國家領導人對紐森說的:「中美關係發展到今天,成果來之不易,值得倍加珍惜。」中國始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。中美要告別零和博弈,理應從更高戰略角度和更遠政治視野來思考中美關係。

在東方,失敗者是裕仁,侵華結局是吃了原子彈,但居然逃過戰犯之罪,還當了虛君44年,日本變成美國附庸。毛澤東「抗美援朝」勝利,換來25年的自力更生,中美和解後,鄧小平的改革開放,換來45年的脫貧致富。

當跨國企業認為他們在香港可以建立區域中心時,這無形中亦會給香港人,特別是香港的年輕人,提供更多高質量的就業機會,特別是在複雜環境中所需的戰略規劃和思考能力,以及帶領大規模團隊(往往是跨界)的領導力。

周三(13日)中國外交部發言人毛寧在例行記者會回答日本朝日電視台記者的提問時,否認政府禁止購買和使用蘋果手機。

未來之路離不開「創新」二字。中國已經發展到一定的階段,經濟總量、發展水準等因素,決定中國已經不可能再繼續複製別人的老路了,必須走出一條創新之路。