學習是人類天性,教育則否。教育乃人為設計的學習系統,烙印時代印記,故會過時。科舉選拔官員,塑造中華教育傳統;現代學校體系源於工業社會人力需求。兩者皆重競爭,形成華人嚴峻應試文化。筆者認為社會變遷,教育需隨之改變,方能培養適應未來、掌握人生的健全人才。

我們身在的環境並不鼓勵追求發乎天性的、以自尊自強為依歸的個人主義,我們的文化歷史基因中也沒有這段體現着創造性傳統的DNA,最近的50年或者100年來才勉強培育出了稚嫩的片段,還在歷史的強大慣性的籠罩下,時刻有倒退和消失的可能。

在內地聽到的,大都是頌揚科舉的機制,配合今天「培養人才」、「拔尖」的話語。這也許是把政府政策的話語與教育的話語混為一談。這個結不解開,中國如何能夠掙脫舊時代,進入新時代?

詩言志、詩言情、詩說理,懂得欣賞詩是一件賞心樂事,能背一首半首詩更可樂在其中,選一兩句名句為座右銘更能指導人生,大家又豈能不愛詩?

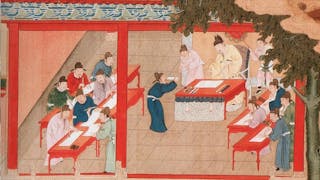

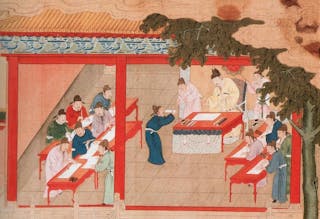

在學校制度裏面,也是只有一條跑道、一種競爭。在華人社會,科舉的理念得以延續,就不難明白。看到科舉的運作,不期然驚呼,與今天的考試何其相似?

我希望同學透過這個比賽,多閲讀古人經典的故事,多背誦古雅優美的詩文,多欣賞傳統文化的精華。

為什麼中國的科技在16世紀以前比西方優越,但是現代科學卻沒有在中國發展?這難題的背後,有文化背景的思維,有社會制度的規限,也有經濟發展的驅動。

唐詩之閃耀文壇,和大唐帝國雄邁氣象,社會豐盛的活動亦不無關係。唐代詩人輩出,各有成就,各各創作藝術意境,詩才之湧現,歷代所無。

即使到了今天,學生是21世紀的心態,教師卻是20世紀的心態,家長更是19世紀的心態。中國人的習慣,用「讀書」作為上學受教育的代名詞,相信讀書可以「育人」,我們應該如何理解、改善?

古人與今人讀書,主要目的相約,就是日後的出路。今時是職業多元化,古代最受嚮往的,主要就是任官,所謂「學而優則仕」。漢代入仕途徑,除了任為博士,或博士弟子能通經而任為郎官。

誰都知道,國家與國民,即社會與個人,是互為因果、相輔相成的循環關係。但是具體來說,先有社會,還是先有個人;國家與國民,孰輕孰重,往往是社會制度的核心價值。

今日大陸的任志強和許章潤等,再「敢言」也在「黨天下制度」的籠子裏。他們最多也只能以蘇東坡或魏徵自居,但侍奉的皇帝又與唐宗宋祖之類不同。

蔡元培先生之取消了「經學科」,是真正宣告「經學時代」的結束,同時也是中國進入「科學時代」之始。蔡先生說「教育的方面雖也很多,他的內容不外乎科學與美術」,顯然,科學在他心目中是學問的核心。

中國的學術思想,自漢武到清末民初,景觀又一變。這一變,開啟了中國3000年未有之變局。此一變到底是什麼?簡言之,從經學轉向科學是也。

杜甫並不算考試高手,官運更是不佳,一生生活潦倒,但看杜甫詩文,家國情懷思念特別濃重,思妻念兒之句,是唐代眾多詩人所僅見的。

大學收生,只考慮學業成績,就會收到只會讀書的學生,或者是只知道高分功名的學生;就會失去了很多有其他優才的學生。培養出來的畢業生,就沒有能力在未來的變幻社會中生活。

若是香港有足夠的大學學位,可以容納更多的本地大學生,又能大量吸引多種來源的學生。關於收生的爭論就會變得不必要。

如何對待競爭,也許是中華民族須要面對的另一個挑戰,不過因為是文化,大家生活其中而不知不覺。

中國傳統的教育,就是一種社會擇優、淘汰的工具,與今天的教育為了「學習」,有着根本的不同。