中國需要進一步將經濟增長的引擎從出口切換到國內消費。中國有足夠政策工具來提高經濟增長速度,提振信心和扭轉市場預期需要振聾發聵的非常政策之舉,穩定了樓市和股市,就可以釋放強大的居民購買力。

中共中央政治局12月9日召開會議,總結2024工作成果,並研判2025年經濟發展形勢。這個會議向來被視為最高級別的中央經濟工作會議的前奏,這兩天的民間討論,11日將會有具體報告。

中美貿易戰升溫,市傳內地下周三的中央經濟會議最受關注的是中國會宣布哪些財政和貨幣政策刺激計劃,緩解美國關稅壓力。香港中文大學莊太量教授預計明年中國GDP目標維持最低為4.5%至5%。

中國需要進一步將經濟增長的引擎從出口切換到國內消費。中國有足夠政策工具來提高經濟增長速度,提振信心和扭轉市場預期需要振聾發聵的非常政策之舉,穩定了樓市和股市,就可以釋放強大的居民購買力。

到2024年,已有153個國家地區簽了一帶一路合作協議。聯合國有193個國家會員,即包括80%國家了,不參加的當然是美日陣營,但世界已是「全球南方」的世界。

即將登場的特朗普2.0引發了全球範圍內的廣泛關注,尤其是對於中美貿易戰可能進一步升級的擔憂。事實上,在中國努力應對經濟下滑之際,他的政策可能會成為中國亟需的改革的催化劑。

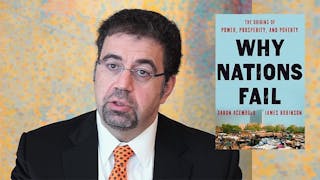

中國的經濟改革,一直都借助市場和全球化,唯改革過程中也嘗了不少苦頭,不時有「一收就死,一放就亂」的感嘆。這問題的來源,其實正是對人性的不了解。

中美之間的大國競爭是本世紀的重要議題,影響深遠。隨着中國崛起,這種動員能力和組織優勢或將成為克敵制勝的關鍵。面對美國的挑釁,中國的團結和強大組織能力將在未來的競爭中發揮重要作用。

香港中文大學前校長、劉佐德全球經濟及金融研究所教授劉遵義教授日前出版新著。他在發布會上表示,中國經濟有着「邊學邊做」的獨特優勢,她能迅速從其他經濟體學習,並發展、創造更成功的經濟模式。

10兆元出台,是先解決地方債,有助於減輕地方化債壓力,地方可將有限的財政資源騰挪用於經濟建設、三保(指的是保基本民生、保工資、保運轉等),緩解化債帶來的收縮效應,立竿見影,但對提振內需可以加力的。

特朗普的施政強調美國優先。在這個大背景下,除了在美國國內動手之外,當然亦不會放過她的交易對手。不過,針對中國的提案都可能是為坐進談判桌上前,努力為己方籌集籌碼的舉措而已。

中國應再次平衡經濟,執行需求側改革,鼓勵消費,再加速人民幣都出海,提升國家檔次和形象,到時人民幣才真的可以挑戰美元霸權。

作者:

中國金融四十人論壇編輯部2024-11-14

按定義,經常專案順差國一定是資本輸出國。但中國的資本專案順差又似乎意味着中國是資本輸入國,而且我們經常為自己是世界第一大或第二大引資國而感到自豪。這又作何解釋?

特斯拉絕對搬走了傳統汽車公司的奶酪。像蘋果般,它的產品設計和推廣手法為公司締造了驚人的利潤。但在生產策略上,特斯拉卻採取和蘋果截然不同的方法。創辦人馬斯克堅持控制整個生產鏈,盡量減少外包。

特朗普最厲害之處是故意扮神經,看似不按牌理出牌,影響到其他人決策變得猶疑,無形中被迫處於不利的被動位置。中國是一個超級強國,應採取主動,執行對自身最有利的政策為本的政策。

《英氣:阿咩正傳》一書描繪了一段另類的香港現代史。當中的主角阿咩,即筆名石中英的楊向杰在節目《流金歲月》中邀請不同嘉賓對談,藉此還原當年一些不為人知的歷史情況,今集邀請著名歷史學者丁新豹教授一起談談。

君可想過,這三軍匯聚於此時此刻的奇景,是偶然或是謀定而後動的妙招?因此,除了跟市場一起靜候佳音之外,大家不妨多從整盤棋如何互動下這角度去想想政策部署,可能更具政策閱讀能力。

中國從前根本不應把大量的資源都用在重工業之上,用了也是效率低下,不但虧本,還會衍生出貪污。但1978年後,中國逐步改變其策略,終於迎來了盛世,而且稟賦結構本身也變成了資本充足,人力資本比例上升。

「一個國家的發展不是炒出來。」對於中央在國慶節期間祭出「放水」大招,譚新強並不以為然,他相信市場仍是最佳分配有限資源的方法,效率遠遠高於計劃經濟。

9月中,中國政府推出自2007年以來最重磅的刺激經濟方案,最新傳出的是中央擬於發行超長期國債6萬億元人民幣,私市股權投資基金太盟投資集團執行董事長單偉建接受訪問時表示,中國較很多國家有更大的政策空間。

疫後中國的經濟發展除了要考慮經濟(如增長、就業、分配等),還要計算地緣政治、國際局勢,最重要的是中美競爭。而中國能否全面趕上美國,除了經濟實力,更重要的是科技實力。

股票市場能否長期重拾升軌,歸根究柢取決於中外投資者對中國經濟前景的信心,以及未來各項經濟和社會改革的進程。

這次中央救市,出手迅速,完全是市場預料之外,早前國務院總理李強還說中國不會採取「大水漫灌」的猛手段,但這次急轉彎,應該是最高領導人終於認識到情况的嚴峻,斷然下重手。

在中國新一輪「出海」浪潮中,中型企業將成為主力?眼下,中國外部環境惡化、內需又未完全發揮,產業大轉移帶來了什麼機遇?香港在其中扮演了什麼樣的角色?一起聽聽馮氏集團主席馮國經的分析。

美國威脅制裁在港上市外資,中國怎樣推出組合拳提振經濟?一起聽聽香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才的分析。

經濟巨輪要再次滾動,極需要政府施加強而有力的政策來開啟。因此,就如前文〈把握改革的好時機〉所言,改變的時機已放在面前,現在正是政策分水嶺。

在社會主義制度下,政府作出干預時會表現出家長式作風,特別是當確認時機成熟時,它會在宏觀層面毅然作出調整,所以9月26日的政治局會議可以被視為社會主義果斷的表現。

日本最大問題是人口收縮和人才不足,的確已經多年,下沉勢頭難搞。如何找到恢復活力的改革,恐怕不是新首相就可以改變的。石破茂要努力,擺脫安倍派的阻礙!

筆者曾多次說過,生產力的進步,除了倚靠科學及知識的利用外,最重要的因素便是勞動力的分工是否細緻。分工愈細,勞動力愈能專注做事,也愈能找出更有效率的生產程序。

莊太量教授認為,隨着社會加快步入老齡及生育率下降,勞動人口將逐步萎縮,延遲退休年齡可以讓大家多工作幾年,本身有客觀需要。