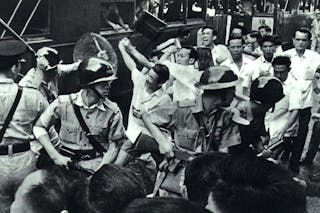

電影《中英街一號》反映六七暴動與雨傘運動,在康文署系統裏被下架,但香港必須正視歷史傷痕。

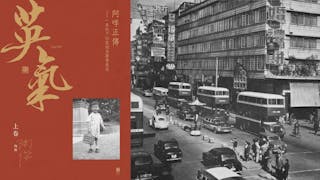

古人言:以史為鑑,可以知興替;以人為鑑,可以明得失。相信若細讀這本史詩式的小說合集,讀者必有所得着。

其他同學幾乎全部都支持警察鎮壓示威工人,只有我站在工人一方,和他們理論。

我的父母怎樣也不會想到,我們一家竟會捲入一場政治風暴。

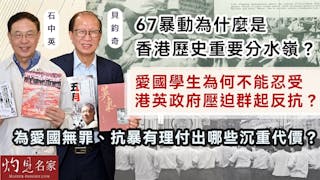

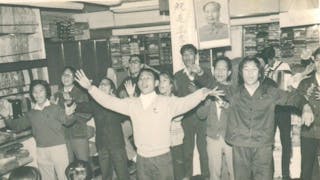

石中英,原名楊向杰,出身香港望族,童年優渥卻經歷坎坷。16歲因反英抗暴入獄,遭受毒打折磨。如今放下仇恨,積極面對人生。他是一個大時代的見證者也是參與者。石中英卻説︰「我只不過是這咆哮大海中一滴飛濺的水花。」

2007年,亦即六七事件40周年,一群昔日的YP舉辦聚舊活動。在猶疑是否出席聚會的過程中,已在工商百業打滾了20多年的我,那埋藏已久的記憶被再次勾起。

「流金歲月」圍繞《英氣:阿咩正傳》一書所講的故事——另類香港現代史,由主角阿咩,筆名石中英的楊向杰邀請嘉賓對談,藉此還原當年一些不為人知的歷史情況。今集邀請到貝鈞奇先生談談《英氣·第四章》一段關於1967的舊事。

一些朋友形容羅孚先生是我撰寫六七暴動著作的伯樂,是恰當的說法。這位曾促成金庸和梁羽生撰寫武俠小說的報界名人,同年更在《亞洲週刊》為拙著撰寫書評。

父親的同事我很多都認識,起碼也知道名字;對石中英這個名字卻很陌生,因此馬上通過魏月媚去約他見面,看看是怎麼一回事。不聽不知道,一聽嚇一跳。

在整個「反英抗暴」鬥爭中,父親實際上都是站在「第一線」。他本來主要負責晚報的工作,即白天上班晚上下班。而負責《大公報》的同事,特別是要聞科等同事要在凌晨大樣定了後才可以下班,所以晚上上班。

70年代是香港風起雲湧的年代,也被稱為學生運動的「火紅年代」,香港當時處在一個什麼都有可能發生的十字路口。那麼問題是,托派有機會發展壯大嗎?答案是很有可能。

只要有服務熱忱及真正關愛之心,人民是會記着的。反之,若我們不是去建設,而是去破壞,恐怕現在留下的只是千古罵名。香港是我們成長生活之地,真正的本土都會想着如何建設香港。

我不認為我個人的經歷可代表整個香港,但我前前後後在香港生活超過40年,算是見證過不同年代的港人有何種心態,視野可能比年輕人寬一些。

《英氣》是了解香港歷史的入門書籍,讓大家知多些香港和國家之緊密相互關係。書中的主角經歷,猶如一位導賞員帶領大家回到過去的香港,見證時代的變遷,大家不宜錯過!

《青年樂園》在六七暴動的尾聲才被港英政府頒令停刊,筆者認為《青年樂園》的真正「死因」是報道和允許「官校學生」的「造反」。港英政府中學是殖民教育至為重要的一環,因此港英才需要禁止《青年樂園》出版。

當然我也作了最壞打算,萬一港英逮捕了我、控告我,我怎麼辦呢?我是作好了心理準備,也作好了上法庭準備,我準備了9000字的辯護辭,甚至也作好了坐牢準備;但是港英一直沒有對我採取進一步的行動。

《青年樂園》於1967年11月23日被香港英國當局勒令「停刊」,因出版了名《新青年》的副刊,讓讀者反映自己的心聲和對「反英抗暴」事件的訴求而被當局控以「煽動罪」。《青年樂園》周報亦正式畫上了句點。

沙頭角位於新界北區,由多條鄉村組成,與深圳市鹽田區接壤,於1951年被列為邊境禁區。隨着該區近年逐步開放,沙頭角已成為香港人本地一日遊的好去處,向警方申請禁區紙後就可前往尋幽探秘。

沙頭角位於新界北區,由多條鄉村組成,與深圳市鹽田區接壤,於1951年被列為邊境禁區。隨着該區近年逐步開放,沙頭角已成為香港人本地一日遊的好去處,向警方申請禁區紙後就可前往尋幽探秘。

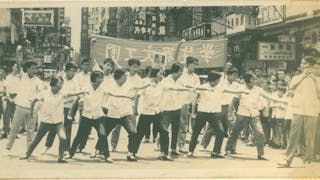

60至70年代全球正值反殖浪潮,港英過去行之尚可的「華洋分治,以華制華」策略已不足以應對世局,六七暴亂付出難以彌償的大量傷亡代價,也成為香港社會轉型的契機。

兩位六七當事人嚴浩、鮑起靜對談,他們反觀自己當年和時下年輕人的行為,認為青年思想都是較為偏激的。總結經驗後,大家都要放下成見和偏激,客觀地看待歷史上中國的發展,社會才有發展。

鮑起靜和嚴浩同一左派學校出生,是六七暴動的當事人。他們與父母兄弟姊妹是如何相處的?他們回大陸探親,又看到怎樣的中國?

鮑起靜與嚴浩同是左派學校的學生,也是文化圈有名的人物,1967年對他們來說是怎樣的呢?他們當時會看什麼刊物、電影?

鮑起靜與嚴浩同是左派學校的學生,1967年對他們來說是怎樣的呢?當年他們與警察金有什麼交集?

現在社會上的矛盾,大多都因為各自上綱上線,最後弄得劍拔弩張,看來這些手法或思想又在不時重複了。

當年同為左派學校的學生,鮑起靜與嚴浩回憶起上課的歲月,充滿革命浪漫主義,彼此有共同的目標,便有非常大的共鳴。

鮑起靜、嚴浩當年屬於同一左派學校的學生,在香島中學的文工團認識的。他們當年在文工團的記憶是如何的呢?

鮑起靜女士,當時是中四學生;嚴浩,當時是中三學生。他們兩位同一左派學校的學生,1967年對他們來說是怎樣的呢?

再過幾年就到了67暴動一甲子,根據愈來愈多的解密文件,67真相逐漸暴露無遺:這可能是一場在劫難逃的悲劇。

香港回歸25周年,北京對香港原有制度及生活方式「五十年不變」的承諾也過了一半。香港社會近年出現翻天覆地的變化,不論持什麼政治立場,了解1970年代以來關於香港回歸問題的歷史,都具有重大價值和現實意義。