康樂及文化事務署主辦《杜自持大樂隊》音樂會,9月8日在香港大會堂音樂廳舉行,演出者全為居港華洋樂師,很可能是大會堂60年以來港產爵士大樂隊的首演,意義重大。

今天,學校若在課程的編排上能多花些心思,多滲入一些琅琅上口的詩歌、詞賦,對中國文化的傳承,肯定有幫助。

全詩一共18個字,句式不避長短,具有兒歌的隨意性;末兩句對偶工整,又使詩歌富於韻味。詩歌雖短,卻有「鵝」、「歌」、「波」3個韻腳,使人讀來琅琅上口,平添不少詩趣。

在粵語裏,解作「全身心地投入」或者「為……而奔波」的「撲」,卻可以作及物動詞用,而無須與「在」構成介詞詞組。為什麼?

當年卡拉揚正值音樂事業的高峰期,在音樂界可謂無人不識。作為手執樂界牛耳者,他在最忙碌之時仍帶領維也納愛樂樂團作40天世界巡演,香港作為其中一站,不能不說是樂迷福氣。

《明日戰記》是古天樂的勇敢嘗試,為香港電影打開另一扇窗,香港人要支持它,使它成功,為香港電影帶來更多片種、更大市場、更多資金;因為Louis這「俠士」絕不會把利潤留在口袋。

今日,自文字帶來美的欣賞、最普遍莫如唐詩宋詞元曲。但光讀唐詩宋詞未免有所偏頗,古韻文及文選又恐太艱深,最好便是讀近人介紹賞析之作。傅庚生著的《中國文學欣賞舉隅》是本很值得推薦的書。

莊梅岩對人性黑暗面的剖析與描寫,素來絕不「手軟」,從《法吻》、《聖荷西謀殺案》、《野豬》……到《最後禮物》,在虛構的故事中,呈現出人性的複雜與真實。她也曾說過,「我有時很討厭自己所寫的東西,很痛苦!」

國有企業、國有專營,根本就是中國的歷史傳統,不是從馬、列引進來中國的洋玩意,我們更遑論去真正理解毛主席寫道:「百代都行秦政法」是什麼意思。

全港當押店(當舖)定期收到警方通知,要當舖負責人留意一些賊贓下落,隨時上報。警方隨通告會開列一份清單,詳細列出懷疑賊贓的種類、型號。我們可以從這些清單清楚知道什麼年代流行什麼典當物。

法住機構佛堂放置近代百餘年新儒家主要學者的神位作供奉,會長盧瑞珊博士指出,他們是新儒家學說的殿堂歷史人物,每天供奉是為了紀念他們對中國文化的貢獻,並希望引起更多人對新儒家思想的關注。

Simon在《築覺VI:築遊香港》,讓我見識了香港建築師的本領,在細小狹窄空間,發揮無窮想像力,又能排除萬難,把看似不可能的任務,如期完成。

北京故宮博物院固然值得前往,香港故宮文化博物館也不容錯過。這個博物館確是中央政府給香港一份珍貴的大禮,令到中國其他省市無不羡慕。

今期說說蜑家族群來源論中,影響最大、流傳最廣的「古越族遺裔說」和「盧循餘黨說」。

1990年12月19日,香港的鄧蓮如勛爵與上海副市長黃菊,共同為闊別百年的上海證券交易所重開、揭牌。這是劃時代的創舉。筆者非常有幸有份參與這件事情。

被譽為「香港新音樂之父」的林樂培縱橫音樂界超過70年,最近友人傳來一份1949年10月的中英樂團音樂會節目單,第二小提琴聲部8位成員之一,正是從澳門來港不久的林樂培。

本社專欄作家盧兆興教授的英文著作Casino Capitalism, Society and Politics in China’s Macau,獲第六屆「澳門人文社會科學研究優秀成果評獎」一等獎。

法醫人類學家是悲哀的職業,因為戰爭與災難,從未止息。但愛,可以跟死亡一樣強:在最深的黑暗中,是他們守護亡靈和人類,以沉靜眼眸,凝視空洞的頭顱,解讀出被遮掩遺忘的訊息。

粵人有稱女人為「婆娘」的,略帶輕視的意味。雖則此詞未見於《現代漢語詞典》及《現代漢語詞林》,似乎只是現代方言,不過卻是古語。

哥拉巴園景色宜人,地理位置優越,可以俯瞰整個長崎港。而這間木屋的起源,竟是源自一對蘇格蘭父子。

疫情下,樂團曾經長期在演奏時需在樂師之間置放膠板, 這種特殊的演出環境中,聲音在板與板之間的碰撞,其中的倒影、折射卻激發起藝術家的創作靈感。

許多學系是傳授一門一科的特有學識,是專門知識,有專業地位,易於謀生。然而,個人認為讀中文系還有些不同的地方:是增進個人學問和修養,在做人處事的取捨、輕重、本末、進退,都會有較深刻的透視和認識。

由於網絡技術發達,搜索引擎熟悉讀者偏好,相關資訊自動彈出,良莠不齊。依靠手機取得資訊,久而久之已成黏性習慣,於是近朱者赤,近墨者黑,紅黃藍綠,亦復如是。怎樣避免被無辜洗腦?

上海人需要朱鎔基,朱鎔基需要上海人,兩者相得益彰,這是人和。上海人精明慎密,文化底蘊高,管理水平好,可是,要闖、要衝,要開拓新天地,就需要湘人的打拼魄力,朱鎔基正好擔當這樣的角色。

豐富的人文內涵,使陳樂怡的書象把歷史和現實串連成有生命力的整體,不因斷層而支離破碎,彰示出她獨特的當代張力。

他和婉婷是夏日的童話,公認的夢幻組合,本心一致,永熾着創作的熱情,實證了香港影片的黃金歲月,見識過合拍電影的大千世界,拿到了大榮耀,也嘗過不被理解,40年,始終不離不棄,示範着電影人質樸迷人的身段。

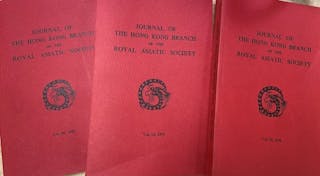

研究香港歷史,皇家亞洲學會香港分會的學術年刊是必不可少的參考書,年刊作者不乏香港史權威,特別是一些洋學者,他們的研究報告,令人大開眼界。

「香港是我的家,寫作是我的本行,但我的家好像也變成一個陌生的地方,找一個地方說想說的話也不是那麼容易了。」30年前,也斯(已故香港作家梁秉鈞的筆名)說出他的憂鬱由來。

旗袍已經成為服裝的經典,已經超越潮流,這麼多年來常遇到一些女孩子問我,哪裏可以做旗袍?我看見旗袍的生命力!也看見中華文化的生命力!

今天來到送別啟銳的朋友,這不是一個追悼會,我們只是送別他的身體,可所有導演、編劇、演員、歌星、作家等創作人將來必都是雖死猶生,因大家的作品總是永恆。