蛙王早年師從本港現代水墨大師呂壽琨,從傳承角度而論,此弟子似乎有些逆反,未有循規蹈矩,卻劍走偏鋒。他在對立和平衡中踏上征程。

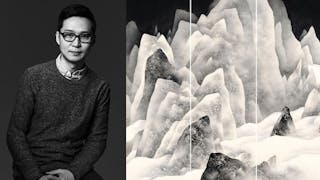

杜寶玉在香港出生,獲得英國倫敦帝國學院碩士。2014年開始習畫,至此十餘年的努力,作品不凡,脫穎而出。

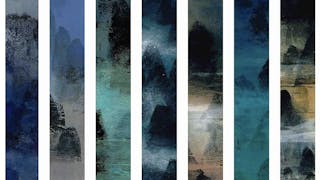

黃孝逵迷戀海景和大自然的恢宏,破舊立新的皴法具備個性的筆墨符號,筆端由點到線,水平橫向,展伸長短不一的線條,交織組叠成深淺的面積。獨具匠心的創新之皴,被藝壇前輩馮今松定名為「織錦皴」。

藝術家董慧以羽毛為核心,創作水墨、裝置藝術等,探索生命真諦。她從金融業轉身藝術,師承多位名師,作品屢獲獎項。本文介紹其創作理念及代表作如《冰心寂寂》、《一根羽毛丈量時空》等,展現其獨特藝術風格。

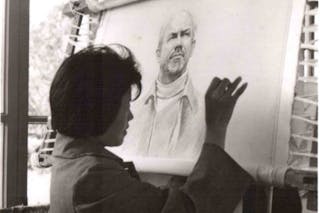

潘教授筆下描繪的不是明星,不是英雄或偉人!是極其平凡的素人,他關注的是人物的靈魂,本質所透射出的魅力。映入觀眾眼簾的筆力,入木三分,秉性使然。

Kenneth的新水墨是情感的客觀表現,是本性的主觀映射。重溫黑格爾的名言:「藝術的使命在於用感性的形式顯現真實!」

唐代文學家劉禹錫的詩句:「莫道桑榆晚,為霞尚滿天」,雋永的經典名句,成了惲娟的座右銘,人生何懼歲月滄桑!畫途上她急起直追,詩中優美的夕陽意境,亦成為她山水創作的源泉。

本港當代視覺藝術,如八仙過海,各顯神通。王建曉踽踽獨行,耗時費力用刮刀精雕細鑿,多重的調試,難能可貴的毅力,獨創其圖案格式的油畫裝飾美!紋樣新頴,卻淵懿古茂。

唐代詩人畫家王維的禪景,可從袁麗顏的墨寶,再次重新體驗,讓煩囂的視覺衝力得到調節,治癒一切負面的情緒。袁麗顏擅長精心布局山谷幽境,深溪、樹石、瀑布、淺灘,造型一絲不苟,層次有條不紊。

古語『滄浪之水』,水清有時、水濁有時,一切隨遇而安。作品中的每個浪花都承載情感,希望觀眾能產生共鳴。

王嘉早年修讀的設計專業,是她的心路歷程,奠定了她新型的創作元素。創作是她心靈對美的體驗,渲洩她時尚又素雅的情趣,加上她有令尊的正統訓導,使她的都市水墨虛實縱忽,具有超象物外的融和魅力。

逐一欣賞趙志軍的三聯組畫:左側的《太平山下》,蔚藍的天際隱約可見無盡的遠景,臨海的都市,晃動着夢幻般的倒影。

從藝術家的心理思維,是莊子「無用之用方為大用」之迴音?還是對落葉不歸根,似用還無用的遺憾呢?

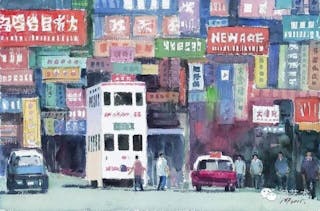

沈平的左筆新風又一次飛躍,更為活潑風趣,顯示出佻皮又生動的香港景色!

李植強的作品具有水墨脈絡纹理的皴法、石分三面的立體、章法主次的布局、墨色對比的和諧,能見於知所取,並且見於知所捨!

沈周的《臥遊圖》冊中,筆者最愛讀其畫上的詩句:「滿池綸竿處處緣,百人同業不同船。 江風江水無憑準,相並相開總偶然。」珍惜相逢之緣的思維,人際關係中常以此深思。

文徵明在博物館的展品,構圖平穩筆法端正,水墨為骨,青綠敷色,山岩崢嶸,樹姿傲然,描繪出中國文人畫最講究的清、幽、寒、靜。

容藝文的丹青情懷,吐露得如此精湛,因為她擁有豐富的想像力,打通古今的魄力。加上她札實的功力,使之技藝高明,可流暢地表達其細膩的內心世界,揮灑自如地開創出清晰而簡潔的個人風格。 並非丟棄筆墨而故作玄虛!

林天行立象寄意的香港,渾然天成的散點透視。墨與色的運用,對比中的互補,糢糊中的含蓄,單純中的豐盈,明艷的整體效應,變幻精微神韻獨雋。讓筆者踏入美學的勝地,體驗怎樣是超越具象?什麼是視覺萬象?

學姐王惠珍的工筆花鳥頗有功力,極有蘇州剌繡的光澤神韻,筆和色縈繞着家鄉的舊夢。

筆筆見筆毫不含糊。景生情,情生景,岑文濤的藝術導出生命不息的意義,況且不落他人窠臼,所謂其志不在毫里而存千里!

在我的周圍,臥虎藏龍,不乏人才,但學養深厚的畫者寥寥無幾!特別是與他同一時代的人。陳鏡田的文學根底,使他的畫更精髓,濕潤的筆墨,具有順和逆的價值,其筆觸、墨點、水漬充滿質感和生命力。

本港以陳成球為首的現代水墨,一股新生力量陣容鼎盛,散發出摧枯拉朽的能量。

黃賓虹的藝術成就,起步新安,始於黃山,與香港的不解之緣。花甲之年的黃賓虹去廣西桂林講學,歸途經香港,留下了一批《香港寫景圖》和《香港風景》,被譽為畫香港第一人!

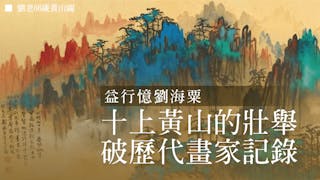

劉海粟被指責狷介狂放、不遵守禮法,至此依然風波不息。筆者作為後輩,崇拜人性,所有的正面膽識。大師十上黃山的壯舉,破了歷代畫家的記錄,體現出持之以恆的超越精神,已可作後學者的楷模。

陳佳,筆名佳子、佳人,1979年由廣東潮籍定居香港。師承海派大師劉海粟,曾與李可染、程十髪、朱屺瞻、關良、趙少昂、黃幻吾、黎雄才、陳大羽等交遊合作,並得數位到殿堂級書畫家的推崇,連串個展遠揚海內外。

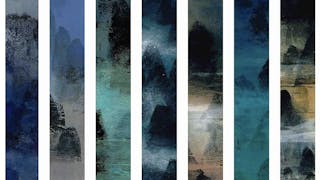

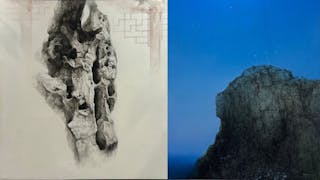

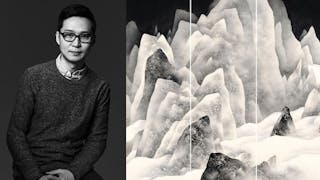

馮永基的畫作體現出絕倫的技法和結構,每幅佳作融合着他的情緒感受,作畫時的潛力衝動,不可言說處塗墨弄色,經典的造型語彙,目前馮永基已躋身當代水墨名家之巔,他的傑作將成為東方文化藝術的精神財富。

裝置藝術《銅溯山水》,在虛擬的存在空間,展示出宏觀世界。大自然和人類歷史,經歷不斷洗禮的枯榮,仍有歷劫不滅的生命力量。

豐富的人文內涵,使陳樂怡的書象把歷史和現實串連成有生命力的整體,不因斷層而支離破碎,彰示出她獨特的當代張力。

繡花行業單打獨鬥、散落民間,依舊無可取代和撼動往日的蘇州刺繡研究所。我深信人走茶不涼,馮麗億雖隨女兒遠去他鄉。在寫蘇繡歷史時,不帶偏見和私心,別漏失任何一顆閃亮的星!更希望蘇繡非物質遺產再度興旺。