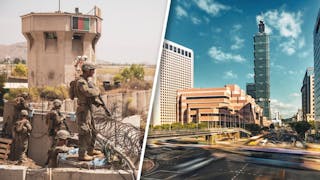

美國渴望從阿富汗脫身,但台灣問題和香港問題一樣,都給予機會讓美國插手抑制中國崛起。美國心底裏究竟願不願意台海發生軍事衝突呢?

台灣的電視台,除了大媽大叔唱台語老歌,還有神婆半仙們談命說運的大迷信,指點迷津口沫橫飛。

史學泰斗余英時辭世,令各界惋惜不已。 為推廣中華文化,他曾上書已故前總統蔣經國,也因此奠定台灣在國際漢學的重要地位。

陳福坡出生在狼煙四起、炮火連天的時代,他卻能從顛沛流離的流亡生涯中,活出自己一道壯麗的彩虹;而今期頣百歲,身體仍然健康,心中仍有夢想!

其實社會是個很脆弱的組織,容易被偏見所撕裂,台灣這麼小,我們是同島一命,沒有誰陪誰坐牢之事。

朋友問:為什麼現代人這麼容易落入被人激怒的圈套呢?原來被冤枉是人最不能忍受的,偏偏現在流行甩鍋,政府一直把缺疫苗之事怪罪到別人頭上,使好心人士很灰心。

本書是台灣企業界現階段最迫切需要的經營指引,完整解析「家族企業」治理、傳承與接班工程,提供全方位的具體建議與實用解方。

如果台灣有足夠的疫苗,相信接種率在兩個星期內就可以超過香港。

最新全球學術排名「自然指數」出爐,中科院力壓第二名哈佛,深圳南科大異軍突起。而大學與研究機構眾多的台灣,表現並不理想。

為甚麼英國海軍家貧還要黷武呢?

蘇花公路自清朝開鑿一段伊始,陸續拓寬,也有了火車,但意外卻沒有減少!4月2日的太魯閣號列車在清水隧道前的車禍,是否反映台灣的制度出了嚴重的問題?這一場慘絕人寰的交通意外的處分,是否被新冠疫情蓋過問責?

台灣在防疫發布時,雖然有提及校正「回歸」,但仍然報道官方所說的確診數字,數字封頂令人誤會台灣疫情已經受到控制,這算不算是出貓?

紐約州長的醜聞,法國前總統的入獄,炒股之神的穿煲,台灣的疫情第二波,天災人禍、自命成功,都顯示賁卦的威力。

國際聞名的趨勢大師奈思比(John Naisbitt)不幸於今年4月8日在奧地利去世,享年92歲,他多次接受遠見與天下文化邀請到台灣訪問,這篇短文紀念他對台灣的期許。

香港現時的形勢還好,卻一如台灣,不能保證安全,防疫的措施不可能放寬。現時政府的作為,似乎還是心存僥倖。

台灣現在弊病叢生,其實不是沒有人看到病源,也不是沒有人指出解方,而是選舉頻繁,政客為選票,不願去做不能馬上立竿見影的事。

香港鐵路系統非常安全,絕非偶然,是有賴政府及港鐵公司的「企業治理」素質和經驗,以及兩者之間的長期緊密協作,而達至的成效。

美國代表團訪問台灣,揭櫫了拜登政府領導下的美台接觸的新時代。這次訪問達到表明美國在安全、防務和經濟領域重視台灣的目的。

對不少香港人來說,打疫苗的個人效益似乎不太高,最多大家勤洗手、戴口罩多一段時間,反正生活都是這樣過。

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀周四(25日)應邀以視像會議方式,出席在杜拜舉行的「WION TV 全球高峰會」,因台灣代表蔡明憲發言時,稱台灣為「國家」,葉劉表不滿,並從直播中的視像會議離席。

北京意識到,反對派正有步驟地奪取香港未來的主導權。中央政府怎能掉以輕心?所以必須完善香港的選舉方式,以確保香港的管治權不會落入西方代理人手裏。

國語時代曲誕生在1920年代的上海,30年代起風靡全國,解放後移師香港,造就50至70年代長達廿多年的璀璨第二春;70年代間又催生了在台灣的第三春。

中醫有許多療效,人們知其然而不知其所以然,背後跟多數人對中華文化的體認及民族性有關。為何會這樣?從近來台灣故宮爭議,也能看出端倪。

美國對華政策特點將是戰略競爭和戰略耐性,以及合作和遏制的混合。在台灣問題上,戰略模糊的特徵依然存在,但中美表面的和平共處之下,卻是軍事的不確定性和潛在的不穩定性。

林行止評估,中美就台灣問題大打出手的可能性,今年比去年低──2020年中美只是動口不動手,意味今年亦只有言文交集而不會動武。

拜登宣誓就職。北京為了反擊美國的氣燄,宣布制裁前國務卿蓬佩奧等美國官員。不過,這些也是空對空飛彈而已,沒有什麼實質作用可言。

2020年1月21日及23日台灣及香港分別發現第一宗新冠肺炎案例,整整一年過去,台灣及香港卻呈現了截然不同的生活情境,兩地政府及民眾在抗疫、防疫上有何異同?台灣有什麼是香港可以借鑑參考的?

成熟的社會必須有自我修正、進化的能力,公民教育是第一優先的教育核心,不單單是培養有思辨力的台灣的公民,更要培養出具有普世價值的世界公民。

除了英國的BNO計劃之外,台灣亦降低港人移民條件,只要新台幣600萬元就可以移民台灣,試問在如此低門檻之下,移民又何需要賣樓,不是太多人賣樓,樓價又怎會下跌?

台灣中天新聞台誕生於台灣戒嚴時代解除之後,作為香港文化商人于品海在其「全球華人文化圈」中布局的一部分,一度發展壯大,被譽為「華人的CNN」,然而其後又無法避免地走向沒落。