筆者進入教育界超過20年,在澳洲準備了兩年,努力奮鬥了三年,發展出四個不同的幼兒教育走向。

很多人在創業時怕被佔便宜,但在陳升眼中,吃虧也是一種投資。

家族企業向來予人保守的印象,但時至今日若仍抱持舊有的一套「成功哲學」,恐怕難以追上時代洪流。

財政赤字應該在距離今天3至5年左右後出現。但今年局勢急轉直下,不但過去幾年的一些努力一掃而清,赤字還提早出現,而此等赤字還有可能是結構性的,不易化解。

陳易希是一位香港人大都耳熟能詳的年青科創界才俊,未到30歲已創辦了一間以編寫應用程式的IT公司並出任CEO,開展了他的事業。他可說是一個香港資優教育的經典傳奇。

人到中年移民澳洲,感覺無法伸展這一番抱負,每每想到這樣的艱難處境,情緒都不免有點低落,但面對現實的重壓,我並沒有沉浸在挫敗中無法自拔,當時的我一直在思索可行的出路,汲取經驗教訓。

「Just Do It」很浪漫,但有時「Just Do It」,只是懶得挖深一層,或是慷他人之慨。清楚回答了這三個問題之後,再放手去做吧!

人生不能光以收穫多少來衡量,而是更在乎你是否努力過,並且為此而付出過犧牲。若是沒有犧牲,即使獲得多大的收穫,也不會覺得有多大的意義。

抱負與熱情背後的驅動機制是期待。人必須有期待,才會有動力。如果對未來成功的期待,能像賭徒「下次一定贏」那麼強,那麼他會去創業。

校園生活,最了解學生、最適宜進行全面輔導學生的,應是老師。對學生品德教育的栽培,亦需要教師以身作則,並花大量時間與空間,與學生並肩前進,但教改及教育投資能關注此重要一環嗎?

做個守信用的人,是賺取名與利的必要條件。

王于漸指,香港身為大灣區重點城市,無論青年到大陸或留在香港發展,都可發揮香港已有的傳統優勢,鞏固香港的國際聯繫功能,貢獻大灣區的發展,體現一國兩制。

數碼港行政總裁任景信說,明年將舉辦近百場與電競相關的活動,希望透過電競讓年輕人認識遊戲背後的科技,以至了解相關的創業和就業機會。

六年前,郭書齊、郭家齊、吳佩雯、廖家欣在外界普遍看好的事業高峰、成功的生涯中,勇敢地砍掉重練,看似歸零,但重新出發卻累積了更大的能量,創造了人生兩道事業波峰,看到了不同於人的美麗景致。

粵港澳大灣區建設戰略意義,在於為香港帶來配合國家全面開放、支持香港融入國家發展、培育新優勢,為香港未來發展鋪路。

張添琳希望,活化紗廠以紀念本地製造業的黃金時代及南豐和紗廠的歷史,並激發年輕一代的領導及創意潛能,回饋本地社區,重新賦予紗廠意義,一如當年南豐以棉紡業務改善許多香港人的生活。

社會變了,對於教育的期望也變了。不難看到,今天的年輕人,他們的職業途徑,與二十世紀的典型職業途徑,很不一樣。

筆者相信,科技持續創新,將加速推動城市化的積極發展趨勢,但當中也有很多挑戰需要克服。

各大學使用硏究基金時,必須嚴格遵守政府專款專用之大原則,掣肘重重。例如,基金投放作創新科技管理之用的金額甚少,從而影響項目發展,尤其是科技轉化,例子屢見不鮮。

國家改革開放40年,深圳着先機,卻從未自滿,綜合發展,教人刮目相看,如今站在第二個40年的起跑綫上,深圳繼續以開放的政策,凝聚敢創敢搏的年輕人才。

2006年諾獎得主尤努斯對生於文盲家庭的大學畢業生說:「 向你們的母親學習吧,忘掉學校那一套,重拾與生俱來的營生本能──想出生意點子來,讓我們當你的生意夥伴。」

九十高齡的張榮義,對於九族文化村的經營依舊持續關心,但已不必再事必躬親,而是轉往新戰場,在台中地區規劃嶄新的「龍富案」。他的創業精神,始終未曾稍歇。

日本文科最高峰的東大法學部畢業生的擇業傾向穩中有變。未來會否有更多畢業生選擇公務員以外更富挑戰性的新興產業或創業,對於人口開始減少、急需高生產率新產業支撐經濟增長的日本來說,是個重要課題。

張一鳴認為,讀傳記讓他更有耐心,而保持年輕對公司而言很重要;同時,創業者要有耐心,持續在一個領域深入,定會取得一定的成績。

浸大校長錢大康教授和副校長周偉立博士介紹浸大課程如何回應環球新趨勢、提升學生學習體驗,文樹森先生、潘明倫教授、趙麗如小姐則介紹浸大電影學院、音樂學系和數據與媒體專業的最新動態。

在這個電腦當道的新時代,不管文科工科,只要把握機遇,就能夠突圍而出。

「我們不必擔心只能用失敗的經驗來輔導學生和畢業生,因為他們的前輩會通過成功來激勵我們的同學。」

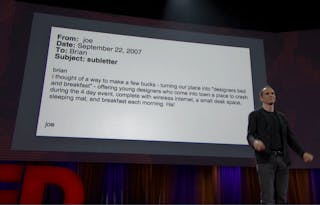

矽谷可說是國際企業創業搖籃,包括已故蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)、Facebook創辦人朱克伯格(Mark Elliot Zuckerberg)等。究竟矽谷人的生活是怎樣的?

本月若有計劃及許願適宜暫時保密,自己心中盤算即可,切莫隨意和別人分享,以免被沖克的力量所破壞。

理大將於12月2日和3日舉辦開放日,慶祝理大80周年校慶。市民除了看到理大科研成果外,公眾更可參與活動,感受理大校園氣氛。