今夜圍爐,再讀《項脊軒記》。一面感念歸氏當日「人亡物在、世事滄桑」之愴痛,一面感念歸氏「三五之夜,明月半牆,桂影斑駁,風移影動,珊珊可愛」之際遇,則一軒之興廢功德俱備,何必傷哉。

捨文學而就新聞,雖然還在一個大的系統之內,但這樣的人生選擇一旦形成,人生的際遇和成就便當然會發生比較大的變化。2023年中,文灼非履蓉,講起這段拜訪錢先生以及隨後的交往,仍然心馳神往,音聲難忘。

陳與義於崇寧黨禁後,以《墨梅》一詩見知於徽宗,擢置館閣,真破天荒一人而已。粲粲江南萬玉妃,別來幾度見春歸。相逢京洛渾依舊,唯恨緇塵染素衣。不知哪句戳中徽宗軟肋?

東方甄選文案群,個個珠玉,堪比「山雨」之外七句;董君宇輝則「山雨」一句足矣。兩者之別何在?情感價值過於觀感價值之故也。

於成龍撫直隸,應武清民意,重核應世被誣真相。康熙為之深悔,復其武清令原職。應世又治武清七年,頗多顯績,後遷通州知州,武清人造生祠以紀。為官如此,聊補為文不善之憾也。

董說諸癖,當不全為衷心自然而生,實有養之而助於隱逸者也。董說養癖,類如張岱,明季遺民,此風尤盛。

紹興隱士潘諮生嘉慶間,布衣終身,詩文字畫之外,並講性理。

生得五子,何致如此?淵明好酒,或是禍因,今人所謂「酒精兒」也。古人不察,以為天運。

《中文筆記》引《香蘇山館全集》,是其師吳嵩梁之作,然前置「吳蘭雪」,幾誤為弟子「吳蘭雪」也。

《婦人集》為陳維崧所撰,記明末清初數十奇女子生平軼事,李香君為其中一則。其所謂「與陳處士小札」云云,頗值一說。

張謙宜好談藝,《詩談》一卷,論「和平」、「天趣」、「布置」等,皆有見地,卷三所謂「莫吃一家飯」,舉「蜂之釀蜜,豈止一花」為例,言為學需「兼採」為上。

傅山哭子之時,尚未悟「父為子綱」之毒,愚忠誤子,傅山當難辭此咎。

黃之生平最為人所稱道者在學屈子,年近七旬,三次涉江,皆被救起,乃絕食五日而亡。

杜茶村於詩專學少陵,實為明清之際最得少陵神韻者。於詩自有分教。

錢先生論蜀中三李之忠州李士棻,特賞其「完事向衰無藥起,一身放倒聽花埋」一聯,當為「躺平」之至高境界。

中文筆記於民國掌故史料,當有大貢獻,也有大見識有待發覆。

李昕先生從事編輯工作40年,曾締造過單本銷量百萬冊的佳績,所經手有巨大影響力的圖書不計其數,是國內知名的出版人。

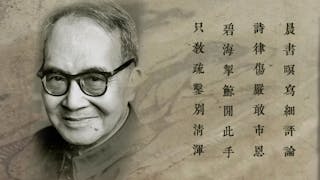

如果錢鍾書真是「現代的文心雕龍主義者」,也是「古典意義的評點家,或者是現代意義的批評家」,那他爲什麽不寫出一本類似《文心雕龍》的評論著作呢?

有人說,書的天敵,古時有秦始皇,他的焚書坑儒,幾乎把天下的書燒清光。現代人說,書之天敵,女人也!是耶?非耶?

筆者寄錢穆和錢鍾書先生的經歷,寓讀者諸公不要慨嘆時光流逝,時間是我們的氣數,民族文化如是,個人識見如是,需要年數才能積聚轉化,生發力量的。

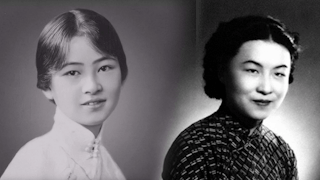

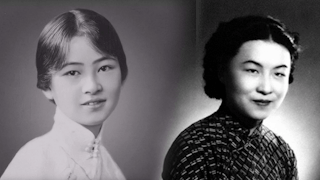

楊絳先生是這幾年才「認識」的,但林徽因卻是「舊友」了,中學時代已被她的風韻風華吸引,她與楊絳先生是各自優雅:林徽因如火、是鑽石、是玫瑰、是紅棉;而楊絳則似水。是珍珠、是菊花、是松柏。

人生有三苦──放不下,處處比較,沒人懂。請放下世事沉浮,和心靈深處的那個自己對話;請不比較,人生才能釋懷一身輕;請和懂自己的人過餘生,遇上了就要好好珍惜,遇不上也沒有關係,好好經營自己的幸福生活。

錢鍾書覺得選注宋詩的工作很委屈,但無奈只能接受差遣,盡量把工作做好。他後來所說的「碧海掣鯨閒此手,只教疏鑿別清渾」就是晦氣話。

能成為學識淵博的知識分子,勤奮敬業是最基礎的起步點。錢鍾書入讀清華,已甚有名氣,有些老師視他為顧問,可想像他早年刻苦用功讀書的情況。

教師工作艱辛,稍為有留意新聞的人都不會忽視。想在這圍城中衝出來的,不止是職位沒有保障、工作備受壓榨的合約教師,就是常額教師也會覺得難以負荷。

《我們仨》裏記敘一個美好知識分子家園遭受病魔毀害,記錄一段緣定三生的學問情緣,記下一位深情丈夫和孝順女兒,更重要的是讓我們看到一位內心海洋般豐富深邃卻又無比堅強的妻子母親……

民國賢妻的花式恩愛,一舉打破「易求無價寶,難得有情郎」的千古魔咒,實現「願得一心人,白頭不相離」的夙世夢想,一生一世、歲月靜好的婚戀童話,豈非人世間最曼妙的情色風景?

為何對別人很珍視的作品,錢氏都一概淡然處之,拒絕重印?這大概有兩個可能性:一是作者仍願意出版舊作,「欲拒還迎」;二是基於不滿意舊作,覺得沒有保存價值。

沈從文說過:「我從來沒想過『突破』,我只是『完成』。」他的一生,是不停地「完成」的一生。

《圍城》是一部非常難得的作品,是「癡」、「笑」、「博」和「悲」的結集,現在想來,難出其右。