在教育的路上,沒有一種方式是絕對優越的。每個孩子都有自己的特點,社會應該尊重並支持他們的選擇。

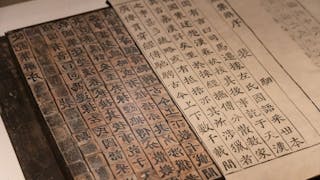

學習是人類天性,教育則否。教育乃人為設計的學習系統,烙印時代印記,故會過時。科舉選拔官員,塑造中華教育傳統;現代學校體系源於工業社會人力需求。兩者皆重競爭,形成華人嚴峻應試文化。筆者認為社會變遷,教育需隨之改變,方能培養適應未來、掌握人生的健全人才。

建築師為何是解決問題的藝術家? 永恒的建築設計怎樣融合當地特色?一起聽聽國際知名建築師嚴迅奇與香港珠海學院理工學院院長朱海山、講座教授龍炳頤、署理校長張珍對談。

如果我們眾人也努力在學生成長時期讓學生學習認識及尊重不同的文化,一點一滴地化解民族之間的誤解,會對世界和平有一點點的貢獻。

香港權威的中文比賽腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽,將邁入第五屆。今年會有更多隊伍晉級第二回合,晉級總決賽隊伍將有機會前往大灣區文化交流參訪。請立即報名,爭取榮譽!

香港教育體系以香港中學文憑試為主,但隨着國際化教育的普及,GCSE漸受關注。愈來愈多國際學校在Year 10至Year 11期間提供GCSE課程,讓學生有機會接觸這套學術資格。

Howard Gardner提出的「多元智能」,就是我們中國人所說的「天份」(天資、天賦),各人天份有所不同。學校總不能為了行政方便而一刀切主宰學生的興趣選擇及多元智能的發展。

價值觀教育的真正進路是透過正反雙方的反覆思辨,才能從學生的內心深處逐漸建立起來,因此我認為自然學校最具感染力的價值觀教育就是「生活教育法庭」和「生活會議」。

文學除了能滿足人們的精神需要外,更有一定的教育功能。外國文學如此,中國文學也是一樣。它能提升/建構學生智力、思想和品德。更高一級的,是它有振興民族的功能。

我們相信友善社區學校在多變的人工智能時代仍能創造出有效的學習環境,且能為社區帶來正面效益。

在一國兩制下的香港,建構香港情、中國心、世界觀的共同體,是難得的歷史機遇,學校教育與社會教育要相輔相成,一起面對「記憶責任」,且要珍之重之行之。

通過這個看似簡單的紀念品評選活動,學生們在不知不覺中體驗了數學建模的全過程,從問題的提出到模型的構建、應用和優化,每一步都充滿了挑戰和樂趣。

中大新校長盧煜明履新矢言提升中大國際地位,強調教學、研究並重,將推動新五年策略計劃,以「IDEA」(啟發、討論、賦權、實現)理念治校,並關注AI倫理及應用。另有校友發起成立「段崇智基金」支援SEN學生。

動手,是一個促進香港青年認識和了解中華文明起源和發展的最好方法,學生也能透過深入認識國家對考古的重視和相關政策,進一步提高對國民身份的認同。

我們身在的環境並不鼓勵追求發乎天性的、以自尊自強為依歸的個人主義,我們的文化歷史基因中也沒有這段體現着創造性傳統的DNA,最近的50年或者100年來才勉強培育出了稚嫩的片段,還在歷史的強大慣性的籠罩下,時刻有倒退和消失的可能。

2018年1月接替沈祖堯出任第八任中大校長時,大學已充滿暗湧。段崇智校長任內是非功過難早下結論,他離職後仍留在大學繼續做研究,祝願他繼續為中大發光發熱。

在資訊爆炸時代,孩子獲取資訊管道多元,視野更廣闊。相對上世紀50至60年代物質匱乏的兒童,現今孩子面對的挑戰更偏向心理層面,家庭和學校應共同努力,引導孩子建立自信,培養面對挑戰的韌性。

段崇智校長卸任中大校長一職,回顧任內經歷,分享對香港高等教育發展的見解,並談及中大和香港的大學要定位做中國特別的大學,維持國際競爭力,以及個人未來規劃。

學校教育應多把握機會,培養和擴充下一代的合作傾向,人類文明才有光明的前景。

段崇智校長談到其處世哲學,強調「仁、信、忍」,即便面對挑戰,仍保持樂觀,將壓力交託上帝。他認為,說話不要只出於個人利益,要對世界有益才行。

在內地聽到的,大都是頌揚科舉的機制,配合今天「培養人才」、「拔尖」的話語。這也許是把政府政策的話語與教育的話語混為一談。這個結不解開,中國如何能夠掙脫舊時代,進入新時代?

段崇智校長卸任前專訪,細述任內經歷風暴、疫情等挑戰,如何帶領中大發展,分享取消畢業禮始末、推動「在學·在職計劃」、科研突破及國際排名提升等成果,展現中大人團結及貢獻。

港大舉行元旦升旗儀式,署理校長王于漸出席。校長張翔則發電郵,讚揚港大2024年成就,包括延攬國際人才、科研成果卓越、科創地標落成等,並展望未來發展,包括人工智能課程及大灣區機遇。中大發布段崇智校長離任感言影片。

教育界近年的投訴與指責的現象愈演愈烈,老師逐漸喪失內心的熱情與勇氣。最後家長、學生和老師一同走上不歸路。

或許因事不常如人願,或許人總會因事和人而苦惱煩憂,堅持就是心中的燭光,照亮自己的脆弱,使自己看到希望的可能。

VUCA(易變性、不確定性、複雜性、模糊性)世代需要充分考慮到當前和未來的變化因素,善用各方資源,靈活又有創意的教育者。

黃田是個風水寶地,四面被青山包裹、被自然包裹。在青檀,孩子們不是圈在課堂裏,用課本教出來的,而是在天地間自然養育出來的。

當今教學面臨兩個困境,一是時間加汗水的學習方法,學習時間不斷加長,學習地方不斷加多(從學校到校外);二是唯分數論的評價方法,一切為了成績、一切看成績。在當今,這條路顯然已經走進了死胡同。

學生應該有自己的空間,在學校的課內與課外活動之外,尋找和從事自己喜歡的學習。這種空間,也許是所有學校、教師與家長值得努力的方向。

在AI時代,創新更需要與時俱進,在保持人文關懷的同時,善用科技力量,創造更美好的未來。通過RCTI模型的實踐,我們能更系統地培養創新能力,在這個充滿機遇與挑戰的時代中開創新局。