說到最後,能夠閱讀下去,是因為我喜歡文字,也不理會能看多少本了,載體是什麼也已經不再重要。

梵志登大師再次帶領港樂,演繹姚恩豪小提琴協奏曲及拉赫曼尼諾夫第二交響曲。港樂在梵志登的帶領下展現世界級水平,尤其弦樂的餘音繞樑,令人回味。

人為、手作,不復當年勇,智能複製已成定局,將為都市迸出更璀璨的色彩。可是,那精確的璀璨,與手作的天然瑕疵,高下落差明顯;當然,孰高孰下,同樣言人人殊,手作繪畫的工藝,或僅被視作流「傳」的「奇」聞。如此,這般,我繼續悄悄地重映舊片好了。

今年的深圳藝術周開幕,除了推出「藝術漫遊」(Art Walk)之外,木星美術館的展覽「命運的邊緣」帶來日本當代裝置藝術家鹽田千春的作品。

陳能濟是大時代的經歷者。從1940年二戰期間在印尼出生,到50年代在福建上學,之後到上海、武漢、北京學習音樂。60年代畢業後在中央樂團創作小組工作,在京郊小湯山幹校期間獲批南下香港,時為1973年。爾後半世紀譜寫作品逾五百首,2015年獲頒CASH年度「音樂成就大獎」。

冼玉清教授的一生奉獻教育,堅持為學生和國家謀福祉,展現了她堅定的信念和卓越的學術成就,令人肅然起敬。

帝王作詩,往往被標籤為附庸風雅、不務正業。事實上,中國素有詩教傳統,帝王作詩非但不是「附庸風雅」,反而更是「主持風雅」,要以詩歌感化臣民。西方君主多半是以贊助者的身份與文藝結緣,而中國的帝王則更積極投身文藝之中,參與創作,歷代帝王留下的詩作不在少數,尤其是先唐時期。

電影展現四個主要角色勇於面對困境,不屈不悔,突破生活、生命的桎梏。若將電影看作社會的寫照,有更深層的用意,寄語社會拋開包袱,重新上路。

「魁梧」的「梧」字應讀作梧桐的「梧」還是誤會的「誤」?本文從古代字書和韻書出發,探究「梧」的音義及兩字讀音的根源。

也門出事皆因名字今年犯太歲?血月會帶來禍患?聽聽易學家侯天同分享,同片介紹發財植物。

粵語歌流金歲月由70年代始,隨着香港經濟與娛樂事業風生水起,90年代已近荼蘼。來到2025年,黑膠碟幾成文物,逼爆紅館廿場的紅星演唱會成為歷史,風華絕代的他們只在數碼科技留下光影璀璨,曾在詞壇叱吒風雲,與黃霑、鄭國江比肩的詞壇聖手、沾Sir盧國沾昨早(19日)大去,女兒盧葦蓁昨晚在Facebook上通知朋友「爸爸於睡夢中與世長辭,走得安詳。希望各界給予我跟家人空間……」

石中英,原名楊向杰,出身香港望族,童年優渥卻經歷坎坷。16歲因反英抗暴入獄,遭受毒打折磨。如今放下仇恨,積極面對人生。他是一個大時代的見證者也是參與者。石中英卻説︰「我只不過是這咆哮大海中一滴飛濺的水花。」

獲譽為「中國外交第一人」的民國外交家顧維鈞,當年怎樣力抗霸權,維護國家利益?他的事蹟對今天中國的國家安全有什麼啟示?一起聽聽時事評論員關品方的分析。

本命年一定倒霉嗎?要注意什麼?有哪些禁忌或需要注意的事項?

「流動的盛宴」特展於香港故宮文化博物館展出,匯集珍貴文物,以「流動」為主軸,探索中國飲食文化在時間、空間和文化上的演變,並結合多媒體互動裝置,展現中國飲食文化的傳承與創新。

嘉蘭的音色醇厚,音樂感亦佳,站在台上的氣場,倒反映出主人翁當年的極度自信。

里斯本丸沉沒與香港扯上關係,源於1941年日軍攻佔香港,逾萬名包括英加澳印等國士兵成為戰俘。翌年秋季,日軍將戰俘送往日本做苦役。

近日香港中樂團舉辦瞿小松作品專場《虞姬夢》,通過3首作品重新詮釋虞姬的厭戰和渴望和平的願望,反映無辜受苦的老百姓普遍期盼的心聲。

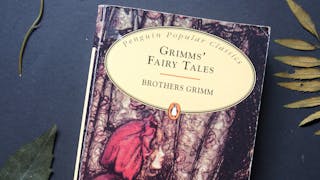

提起《格林童話》,許多人都聽過《青蛙王子》、《灰姑娘》、《白雪公主》、《狼和七隻小羊》等使人着迷的故事,可是對於搜集這些童話的格林兄弟的生平事蹟,卻所知不多。

粵語有三個古字,與紙張、毛巾有關。今字「嚿」,是形容紙張或毛巾被揉成一團的說法。本文探討「嚿」字本字的三個可能性,另再分析「哥子」與「哥仔」詞義轉移的問題。

韋瀚章《野草詞》展現藝術歌曲韌性,於港承傳民國樂風,影響香港樂壇,展現「野火燒不盡」之精神。

在下2018年曾撰文,問香港的青年人是想革新還是革命呢?結果不少人選擇後者,現在事過境遷,大家是不是要革新,急起直追呢?

1930年代與黃自合作的歌曲中,韋瀚章的歌詞多為自由體。但勝利後的詞作,則漸多使用詞牌者,這種情況一直延續到來港以後。

位於旺角的新寶戲院快將結業,網絡上有不少報道,唯未能詳細介紹新寶戲院之背景淵源,例如其前身的金聲戲院。本文嘗試為這間名稱源自廣州,運營扎根香港,且見證香港電影變遷的戲院,添上那一抹淡淡的色彩。

煩惱時,總有朋友及志願機構願意聽你傾訴、一起解決問題……因為you’ve got a friend呀!

今年是中國抗戰勝利80周年。當年浴血沙場保家衛國的國民黨老兵都已凋零,薛岳將軍於1998年去世,享年103歲。他晚年退休隱居寶島鄉間,不知道午夜夢回,是怎樣思念舊日河山?對於民進黨當局鼓吹新「兩國論」,不承認台灣人是中國人,那些戰死疆場的民族英雄在天之靈,該作何感想?

首屆全球國際中樂指揮大賽冠軍、香港中樂團客席常任指揮孫鵬負責指揮,他指在1999年成立的「心樂集」旨在發掘本土作曲家,以及讓年輕作曲家投身中樂創作,樂團更在去年開始首次將徵曲範圍擴展至大灣區其他城市,至今已培育出大批在國內和國際上非常出名和優秀的作曲家。

韋瀚章自幼喜好創作長短句,身為廣東香山人而早歲負笈上海,諳熟國語、粵語的音律。

文藝晚會以朝代分為八幕,帶領觀眾由遠古時代一路走到現代華麗篇章。晚會將透過燈光、音響等效果,沉浸式視覺和空間轉移,展現各朝的藝文特色及延續承傳,希望以嶄新形式帶觀眾穿梭不同時代。

梵志登與牛牛於2022年曾合作演奏作曲家熱門的《第一鋼琴協奏曲》,更灌錄了唱片。所以今次演出對兩人來說,可說是共同完成一個圓滿的計劃。