對於姚煒失落金馬獎最佳女主角,白先勇坦言:「那時候覺得是遺憾,但現在看來也沒有什麼,因為那時獲得金馬獎的《小逃犯》現在幾乎被人忘掉了,但金大班猶在大家心中」。

有人會質疑,龔自珍是一位極有抱負的社會觀察者、一個極有愛國心的文學創作者,只在人生最末的光景,留下薄薄的一部詩集《己亥雜詩》,而且通體都只是七言絕句的創作,是否較為寒傖一點?我卻不這樣看。

民國賢妻的花式恩愛,一舉打破「易求無價寶,難得有情郎」的千古魔咒,實現「願得一心人,白頭不相離」的夙世夢想,一生一世、歲月靜好的婚戀童話,豈非人世間最曼妙的情色風景?

蔡元培先生從事《紅樓夢》疏證的十餘年間,正是「排滿」之聲四起,民族主義激情高漲之時,這種時代氛圍,對於曾投身反清革命的蔡氏顯然有深刻影響。

《阿房宮賦》這篇散文,用字精煉,音韻鏗鏘。朗誦時步步進逼,往復吞吐,精妙暢朗。我們可以欣賞到杜牧的奇宏構思,此文傳誦千年,絕非徒得虛名。

魯智深表面魯莽簡單,剛直純正,內心卻滿含慈悲,普度眾生。他嫉惡如仇,行俠仗義,懲惡揚善,奮不顧身。他綽號「花和尚」,卻是因為一身花繡刺青,與那些強佔民女眠花宿柳的花完全不同。

韓愈死因成謎,歷代時有爭議。說韓愈服食硫磺致死,也委實令人難以置信。

2019年,日本東京上野東京國立博物館平成館向台灣國立故宮博物館商借得有「天下第二行書」之稱的唐行書大家顏真卿的〈祭姪文稿〉真跡展出。要明白這帖〈文稿〉,則得從唐玄宗安祿山丶史思明之亂說起。

女人如花花似夢。以花解語,民國四大才女的花樣愛情,在恨海情天怒放,瀰漫著「多情只有春庭月,猶為離人照落花」的淒清與悵惘……

唐代創作傳奇風氣一開,文士愛寫,文人又愛輾轉相傳閱讀,便造成唐代文壇奇花盛放的局面。傳奇的故事,直接影響元明戲劇,即使今日粵劇及電視劇,亦常見唐代傳奇的題材。

時至今日,香港在印刷技術方面仍居世界先進位置,但要保持這種優勢,不能掉以輕心。

寶玉啊,寶玉!「外表煊赫內裏乾枯」的榮國府,需要這樣一個維持振興家聲的接班人!因此,他必須在權利與義務的天平上保持平衡。但是,寶玉不滿自己的奇異,他天真地希望自己是一個普通的人。

我告訴你,林黛玉是孫悟空變的!你還不信?你細想想,他們倆是不是都還沒成年就沒了父母?他們倆是不是都是本領高強?基本上遇不到什麼對手?

為何對別人很珍視的作品,錢氏都一概淡然處之,拒絕重印?這大概有兩個可能性:一是作者仍願意出版舊作,「欲拒還迎」;二是基於不滿意舊作,覺得沒有保存價值。

吳承恩通過西天取經的神話故事,引領我們在人生路上不斷地去克服內心、戰勝心魔,最終取得真經、成就人生。

這個妖精,明明與仙界、佛界沒有任何瓜葛,他的朋友白衣秀士白花蛇精和老道人淩虛子蒼狼精都被悟空一棒打死,而唯獨他,不但沒被打死,反而被觀音收了。他就是孫悟空的爸爸!

文人筆下說情侶自幼認識,感情契合而成夫婦,都愛用「青梅竹馬,兩小無猜」。可知這兩句話,正正出於李白的《長干行》?李白以絕詩律詩於時人見稱,樂府詩《長干行》多為人所忽略。

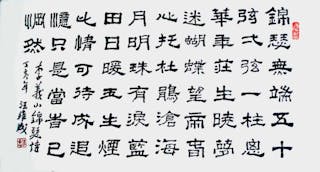

李商隱的詩,隱晦、情深、瑰麗、對仗工整、善用典故,都是其特色,尤以隱晦的《無題》詩稱著。

1960年代的香港,成就了劉以鬯成為現代主義作家,但同一時間,他的流行文學面對大眾,直迫現實,呈現了香港生活扭曲的面相,值得我們細細地閱讀。

古代迷信,瘧疾是因瘧鬼上身而起,只要驅鬼,病自能癒。杜甫(字子美)療方之一,背誦其詩句「夜闌更秉燭,相對如夢寐」。這兩句詩為何有「療效」,杜甫沒有說明。

周棄子文名素來頗受推重,詩人周夢蝶為周氏至交,對後者最為崇拜;散文家董橋亦對周氏其詩其人甚為心慕。惜周氏一生惜墨如金,傳世之作不多,加上向無存稿,且因一海之隔,內地知者甚寥,至為可惜。

「雪芹先生」小照和《幽篁圖》手卷的存在,甚至保存到了今日,理由當然很簡單,就是有人很想留名後世,除文學作品以外,還希冀指望圖像、名人題詠等。

亞氏書有趣,除了是內容豐富外,還有學說不死板、沒教條味道。就是論德善吧,也不見得很有訓誨口吻。他明白到,道德判別的基礎,並不堅如磐石;而人生在世,道德判別並不是唯一的判別。

我們暫時只能說,亞里士多德沉思世事,為要追求智者的福樂;但如果我們不能洞明世事的實質層面與哲學層面,我們也不可能闡明,何以玄思的生命是美好的。

從金庸的理論和報業管理實踐來看,與其說金庸是「文人辦報」,倒不如說金庸是「儒商辦報」,更為貼切。

歷史的發展,雖然有必然性,卻往往帶有偶然性;金庸的一生,交織着必然與偶然。

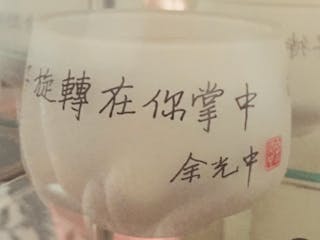

余光中先生的個子不高,一頭華髮,反襯出一雙眼睛炯炯有神。白玉苦瓜玲瓏剔透,飽含歷史印記記的形象,似乎和他的外表特別相宜。

金庸提議把精彩絕倫的金庸小說改編成兒童文學版本,但我認為讓青少年兒童讀者直接閱讀金庸小說原著才是最好,所以我拒絕了金庸先生的建議。

據說,全港郵局第一天已基本賣清金庸小說人物郵票,郵政總局餘下的小量貨尾,在第二天開門已被排頭位的一位內地客掃光,估計貨值30萬港元,這對內地炒家來說,濕濕碎矣。

我站起身,恭恭敬敬地朝白先勇合掌低頭,他扶着奚淞的三幅禪畫,招手讓我過去拍照。「白老師,可以挽着您嗎?」他聽罷,慈愛地笑起來,把左手臂一抬說:「來吧!」