撰文:周國平,中國社會科學院哲學研究所研究員。

我正在整理尼采著作的譯稿,其中有一部早期著作,題為《論我們教育機構的未來》,是他在巴塞爾大學的五次公開演講,尚無中譯本,我挑一點有趣的內容說一說。

德國的學校長期實行雙軌制,中學分為文科中學和實科中學,前者著重古典人文教育,學生畢業後可升入大學深造,後者著重職業培訓,學生沒有升大學的資格。到了尼采的時代,這個界限變得模糊了,主要的表現是,文科中學向實科中學看齊,大規模擴大招生,而這意味著大學也以相應的規模「擴招」,同時,在教學內容上,古典人文教育大為削弱,強化了職業培訓。對於這個傾向,尼采深感憂慮,為了說明他的憂慮之所在,我引一段他的原話——

普及教育是最受歡迎的現代國民經濟教條之一。盡量多的知識和教育——導致盡量多的生產和消費——導致盡量多的幸福:這差不多成了一個響亮的公式。在這裏,利益——更確切地說,收入,盡量多賺錢——成了教育的目的和目標。按照這一傾向,教育似乎被定義成了一種眼力,一個人憑藉它可以出人頭地,可以識別一切容易賺到錢的捷徑,可以掌握人際交往和國民間交往的一切手段……按照這種觀點,人們主張智識與財產結盟,它完全被視為一個道德要求。在這裏,任何一種教育,倘若會使人孤獨,倘若其目標超越於金錢和收益,倘若耗時太多,便是可恨的……按照這裏通行的道德觀念,所要求的當然是相反的東西,即一種速成教育,以求能夠快速成為一個掙錢的生物,以及一種所謂的深造教育,以求能夠成為一個掙許多錢的生物。一個人所允許具有的文化僅限於賺錢的需要,而所要求於他的也只有這麼多。簡言之,人類具有對塵世幸福的必然要求——因此教育是必要的——但也僅僅因為此。

人為了謀生必須學習相關的技能,這本身無可否認也無可非議,尼采反對的是把它和教育混為一談,用職業培訓取代和排擠了真正的教育。他強調:「任何一種學校教育,只要在其歷程的終點把一個職位或一種謀生方式樹為前景,就決不是真正的教育」,而只是一份指導人們進行生存鬥爭的「說明書」,相關的機構則是一些「對付生計的機構」,決不是真正的教育機構。他心目中的真正的教育,其核心是人文教育,是精神素質的培養和文化的創造。

尼采並不反對生計機構,但要求把它和教育機構加以區分,不能把所有的學校都辦成生計機構。他預言,既然文科中學和實科中學在總體目標上已經無甚區別,不久後大學也理應向實科中學的畢業生開放。他的預言在30年後得到了應驗。然而,這種應驗是令他痛苦的,因為在他看來,這意味著真正的教育機構已被生計機構同化和吞併。

雙軌制的取消也許是教育民主化進程的必然,這不是問題的關鍵之所在。尼采提出的根本問題是:教育有無超出職業培訓之上的更高使命?僅以謀生為目標的教育還是不是真正的教育?在教育日趨功利化的今天,這個問題更加尖銳地擺在了人們面前。

擴招影響教師質素

尼采還注意到了擴招產生的一個突出問題,就是教師和學生的素質大為下降。他指出,哪怕一個優秀的民族,能夠勝任教育事業的人才也是相當有限的,而擴招使太多不夠格的人進入了教師隊伍。與此同時,大量不合格的學生也湧進了學校。在這種情況下,真正優秀的教師必然地被邊緣化了,因為他們既敵不過平庸教師的數量優勢,其實也最不適合於教育那些胡亂集合起來的青年。相反,平庸的教師則如魚得水,因為他們的禀賦與多數學生的胸無大志、精神貧乏處於某種協調的關係之中。

事實上,擴招的最大受害者是學生。在學校裏,「無人能夠抗拒那個使人疲憊、糊塗、神經緊張、永無喘息之機的強迫教育」。走出大學校門,等待著他們的是糾結和失敗的人生。尼采生動地描繪了這種糾結和失敗:走上被雇用的崗位之後,感到無能引導自己,於是絕望地沉浸到日常生活和勞作的世界裏面;他們不甘心,企圖振作起來,抓向某一個支撐物,可是徒勞;在悲涼的心情中,他們放棄了理想,準備去追求任何實際的乃至低級的利益;他們被捲入到了時代的永不停歇的騷動之中,彷彿被切割成了碎片,不再能領略那種永恆的愉悅;他們受盡懷疑、振奮、生計、希望、沮喪的捉弄,最後讓韁繩鬆開,開始蔑視自己……

做這一組演講時,尼采才27歲,距學生時代不遠,但已經在巴塞爾大學做了三年教授。無論是以前作為學生,還是現在作為年輕教師,他對學校教育的狀況都有切身的感受。增加收生只是現象,實質是教育的功利化和真正的教育之缺失。他面對的主要聽眾是大學生,他寄希望於其中「被相同的感受所震盪」的少數人,呼喚他們投身教育事業,為德國教育機構的新生而奮鬥。可是,在他發出這個呼喚之後,不但德國、而且全世界的教育機構都在功利化的路上走得更遠了。就此而論,面對當時初露端倪的現代教育之趨勢,尼采既是一位預言家,又是一個唐吉訶德。

原刊於中國教育三十人論壇,本社獲授權發表。

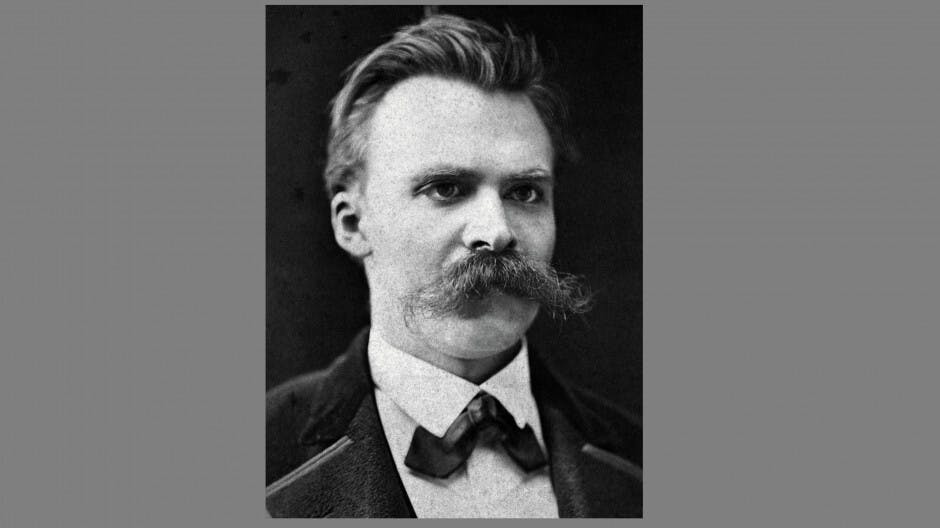

(封面圖片:Wikicommons)