評論節目:香港管弦樂團「梵志登:拉赫曼尼諾夫第二交響曲」

日期 : 2025年2月15日地點 : 香港文化中心音樂廳

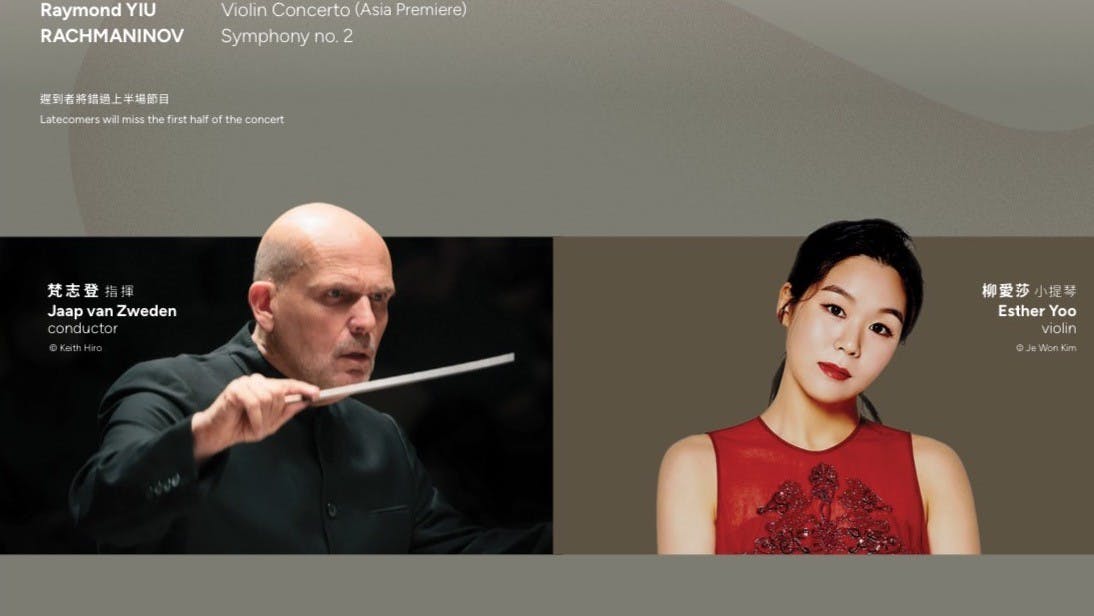

香港管弦樂團前任音樂總監梵志登這次回港,第二套音樂會,依然是「太古大師音樂系列」的節目,所以亦有下午五時這個特別的音樂會時間,筆者也就選擇了第二場去欣賞。

今次節目的最大賣點,似乎並不是如標題所示的熱門拉赫曼尼諾夫(Rachmaninov)《第二交響曲》,卻反而是在香港出生、在英國發展的作曲家姚恩豪所作的《小提琴協奏曲》。

這首作品曾於2023年由英國廣播電台交響樂團(BBC Symphony Orchestra)作世界首演;而今次「港樂」演出的,為2024年修訂版的世界首演。今次擔任獨奏的小提琴家柳愛莎(Esther Yoo),為姚恩豪題獻這首協奏曲給她的音樂家。

幾年前,姚恩豪為「港樂」新樂季所寫的紀念貝多芬誕辰250周年的《老貝》Old Bei,筆者當時感到這首樂曲的fusion相當有趣,作為音樂會的序幕,感覺非常新鮮。今次音樂會前,在網上亦難找到這首協奏曲的資料或視頻,所以事前根本毫無頭緒。

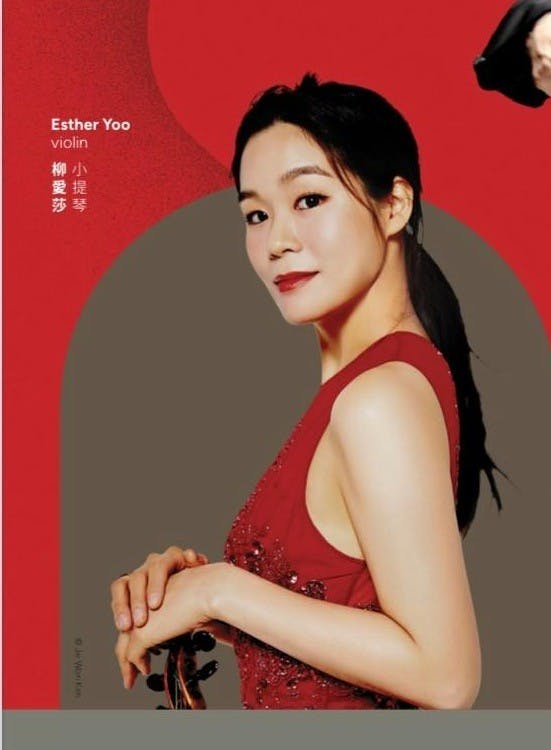

不過,根據上次欣賞《老貝》的新印象,筆者對於姚恩豪這首小提琴協奏曲還是有些寄望。更重要的是擔任小提琴獨奏的柳愛莎,兩年前來港舉行的獨奏會,藝術水平之高、技巧之穩定,亦令人極之回味。所以,今次的演出,幾乎可以說是沒有不入場欣賞的理由。

題獻小提琴協奏曲 應貼合獨奏家專長

首先,要從作品創作方面的功能去着眼。一首小提琴協奏曲的主角,當然是小提琴這件樂器。狹義來說,作品必要突顯小提琴在樂曲中的重要性,也要突顯它的位置必定要在樂團之上。第二方面,更要讓小提琴獨奏家有發揮的機會,令其成為焦點所在,同時也要兼顧小提琴家與樂團之間的音樂互動。此外,既然作品是題獻給某小提琴家的話,就毫無疑問要因應獨奏家自己的專長,去為其設計最合適的音樂素材和表現的氛圍。

比較可惜的是,姚恩豪這次的這首小提琴協奏曲,並不符合以上筆者理解範圍內的要求──筆者幾十年來聽過的小提琴協奏曲,由巴羅克時代起計、至大概近年聽過的新作的基本面貌。起碼,當日在文化中心音樂廳聽到的一切,效果的確如是。

姚恩豪這首協奏曲,無論在樂團還是獨奏部分,都經常處於長音音符狀態,特別是在弦樂組及木管組,就最為明顯。但問題在於小提琴獨奏所拉出的長音旋律,根本發揮不到力量,因此就經常湮沒在與其相和的和聲、及相近的節奏之中,像一滴水點,落在大海波濤上,消失得無影無蹤。

其次,小提琴的旋律,除了經常出現長音外,素材上還以顫音(Trill)、人工泛音與自然泛音(harmonics)、有泛音的雙音、連頓弓這些不能產生力量的技巧為本,但樂團伴奏的譜寫部分,在設計上亦沒有迴避退讓。如果獨奏在強奏的片段,也多以弓根短音為素材,這只能淪為襯托樂團的伴奏點綴,不可能長時間作為獨奏的旋律基礎。

沒有小提琴獨奏也能獨立成曲

而在中間第三樂章,終於有小提琴的獨奏部分,才能夠真正聽到柳愛莎的演奏。但相較於過往聽到她的演出,個人感到沒有太大的空間讓她表現自己。其實柳愛莎的個人演奏風格,音樂感極重,表現力亦相當強,既能夠保留作曲家的典型風格,音色亮麗,音量亦大,技巧完美而不牽強。

但在這首樂曲中,我們大概只是看到一些基本上可以由一個樂團首席偶爾擔當的線條,在整體的音樂中浮沉。其實這首樂曲的管弦樂部分,還容易令人接受,也可以說可聽性非常高,即使根本沒有小提琴獨奏的存在,也沒有所謂,亦能夠獨立成曲;不像所有經典的小提琴協奏曲一般,沒有了獨奏的線條,全首作品就要崩塌了。

而在第四樂章的華彩樂段,因為整首樂曲的旋律性並不強,所以重複去聽一些硬技巧的表現,對比上卻起不了很大的作用。或許可以說,這首協奏曲的樂團部分,可以改編成鋼琴演奏、或是幾件樂器,使之成為一首室樂作品,效果應該會更好。樂曲的中段,根據介紹說是第二樂章的三重奏(trio)樂段,那段音樂是全首作品旋律性最高而最好聽的一段「時代曲」。

梵志登與團員在音量上非常克制,但也逃不過和聲結構上必定掩蓋獨奏的宿命。當日的第一印象,鍵盤首席、演奏鋼琴的嚴翠珠,在有大量音樂發揮的機會下,擔任伴奏的線條非常漂亮。

拉赫曼尼諾夫《第二交響曲》 小提琴餘音連綿而悠揚

至於下半場的拉赫曼尼諾夫《第二交響曲》,梵志登去年在他的「歡送梵志登音樂會」,已演奏了當中被樂迷投選的第三樂章。當時的感覺是整體上悅耳就是悅耳,但欠缺靈魂。不過,人總不是播放CD或音頻,隨意開關,即場演奏東一段、西一串的選段,情緒怎能連貫?

以欣賞的角度來說也一樣。當日下午,梵志登在處理樂團的音色方面,有一些較過往特別的手法。而這些竅妙,似乎超乎想像地重大幫助了這首樂曲的演繹。梵志登對於弦樂組,特別是小提琴組的處理,句與句之間的弓法,相隔的空間頗大,但這種呼吸,在當日音樂廳的音響傳來,餘音卻是連綿而悠揚,非常動聽。

第一樂章中,小提琴聲部旋律交錯出來的和聲,已經美不勝收,讓整首交響曲的音色層次,為所有樂團成員與聽眾,投下了一個極高的標準。拉赫曼尼諾夫這首作品,整體的和聲非常豐厚,當日所聞,梵志登反而在低音聲部「減磅」,將重點放在中音聲部裏,令整體的旋律更流動,但同時不失作曲家風格上的厚渾聲響特點。

梵志登指揮出色 音量控制極為精妙

整首樂曲的速度,指揮都採取比較大路的規矩,配合前面提及的幾項,基本上已能夠前路無阻地讓樂師們,跟着音樂的情緒變化,而任意發揮水平了。

另一方面,梵志登當日的處理,音量方面控制得極為謹慎,真正做到「吃得八分飽」的道理。無論是在樂曲在動人的高歌片段、或是推進到澎湃的高潮,音量與平衡都流暢而自然地隨着旋律上落;而最輝煌的時刻,音量就剛剛好填滿了整個音樂廳;這種種都是作為現場觀眾的無比享受。

而且,梵志登當日的平衡處理不同聲部線條層次的主次,亦的確非常優秀。樂師們在這首樂曲的演奏,整體上感情非常豐富,對於掌握拉赫曼尼諾夫沉厚、浪漫、但卻不能過分激動的特色,基本上每個聲部都能做得非常好,而且互相交接的合作,更是極為一流。

整首樂曲來說,當日「港樂」的演繹,真是極度浪漫的表表者。而去年在選段中演奏的第三樂章,今次在完整的交響曲中演奏,整個感情都更加順理成章,單簧管首席史安祖(Andrew Simon)的獨奏,黯然而漂亮。其他木管組、圓號、及小提琴首席的獨奏片段,亦配合得相當動聽,互相聆聽配合,亦是那一句「交錯」,合作得非常完美感人。當然,弦樂組與銅管組、定音鼓之間的互相包容,才能將整個樂章,夾雜在中間的起伏,塑造出如此豐富而感人的韻味,令另外素材的前後首尾呼應,演繹得更感刻骨銘心。

港樂的演繹在世界級樂團之上

筆者差不多30年前買CD來學聽作曲家的《交響舞曲》Symphonic Dances,碟中的另一作品,就是這首《第二交響曲》,當時感到作品又長又複雜,有空才偶爾拿出來學聽。沒想到今次「港樂」的演繹,整體的藝術與技巧水平,竟已有超過了好些名氣更大的世界級樂團。

梵志登這次是完全掌握了整個音樂廳的音響,所以才能夠聽到這種完美細緻而具爆發力的演奏。樂團的社交網頁,並沒有發放這兩場音樂會的照片。縱使這首樂曲中,很多團員都非常出色,但不得不提其中兩位。如果沒有記錯的話,當日演奏鈸的,應該是胡淑徽。

胡淑徽在最後一個樂章中,採取的並不是輝煌燦爛的色彩,而是較為活潑、輕鬆的音色,鈸的打開幅度也較小,而且每一下也有音量和色彩的不同,餘音也不長。個人認為她的演出非常出色,如果稍有差池過量,整個樂章的味道就會被她壞了好事,她意會及配合到團員與指揮的演繹,並不是在為作品張牙舞爪,而她更能將單調敲擊、變成有音樂韻味的定音鼓首席龐樂思(James Boznos)的演奏互相配合,而令樂曲保持於優雅俊逸的氣勢與氛圍中,圓滿地完結。

樂迷的過度興奮與缺乏耐性,在終樂章最後幾個典型拉赫曼尼諾夫式收尾和弦未完全消散時拍掌,浪費了梵志登與團員當日在極高水平下塑造的餘音,大煞風景。經常都說,假如家裏能擁有幾十萬以上的一套高端Hi Fi器材,那你應該好好享受聽聽餘音,而不是播到最後一個音就急不及待按停!如果家裏沒有幾十萬一套高端器材,那就請在音樂廳這個大揚聲器裏耐心慢慢品嚐,也不要連累其他聽眾都喪失這個機會!我告訴你,起碼,我買不起幾十萬一套高端Hi Fi!