承接上文:〈從太原走到平遙──晉南歷史之旅〉(一)

平遙縣內現存的文物有百餘處,除了古城內結構完整、氣勢恢宏的古建築外,城外還有鎮國寺、雙林寺、慈相寺、清涼寺等。所謂「一城兩寺」,平遙城與鎮國寺、雙林寺於1997年一起被列入世界遺產名錄。翌日大清早,我們就朝古城外的兩寺進發。

鎭國雙林賞彩塑

鎭國寺建於五代時期,原名京城寺,至明嘉靖年間改名為鎮國寺,後經金、元、明、清歷代屢次修葺。寺廟坐北朝南,分前後兩個院落,有天王殿、萬佛殿、三佛樓、觀音殿、地藏殿等。

跟其他的寺院不同,此寺沒有單獨的山門,可以穿堂而過的「天王殿」,即為山門,建於元代,殿內兩旁矗立着四大天王,全是明代重塑的作品,手持不同的法器,拿着寶劍、琵琶、雨傘、寶塔,寓意風調雨順。殿前植有兩株老槐樹,西側的一棵被稱作「虎槐」,而東側的一棵則命名為「龍槐」。

寺中的主體建築為「萬佛殿」,位於前院的中央,創建於963年,至今仍保留初建時的風貌,是中國現存的五代木結構建築。這座殿宇造型獨特,探用「屋頂舉折、屋角反翹」的結構,斗拱總高超過柱高的三分之二,使殿頂形如傘狀,在歷代寺廟建築中頗為罕見。在金代重修時,在四壁繪製了許多小佛像壁畫,故名萬佛殿。整個建築風格樸實,輪廓秀麗,氣勢壯觀。

殿內佛壇寬敞,正中設須彌座,壇上設有11尊彩色塑像,包括一佛、二弟子、二菩薩、二脅侍、二天王(也稱金剛),以及二供養童子(也稱供養人),其造型各異、形象逼真、體態優美、古雅端莊,雖經後人重修,然神采依舊,仍不失五代原作的神韻。主像為佛祖釋迦牟尼,端坐壇上,全身金妝,神態自若,兩旁站立的是兩個弟子,阿難面相清秀,迦葉飽經風霜,文殊和普賢菩薩半跏趺坐,端莊安詳,兩脅侍菩薩呈站立姿勢,面容豐潤自然,讓人心生敬意,兩位天王則面目嚴肅、威武雄健,令人望而生畏。至於兩供養童子,則衣著簡樸、天真善良。

五代保存至今的古建築全國僅有幾座,而彩塑作品則更為罕見,萬佛殿內的彩塑,數量雖不多,卻彌足珍貴。

殿中壁畫,分別繪於東、西、南、北四壁。東、西兩壁,以及北壁門兩側繪製了千佛圖像,在內容上相似雷同,然而在裝飾表現上卻有所區別。細緻的線條,勾勒出栩栩如生的畫卷,教人驚豔。

殿內南壁內側的東西兩側,則繪有兩幅壁畫,均為人物畫像,據圖像內容的表現,畫中的兩位老者,經初步判定,為普賢和文殊菩薩的化身。

在鎮國寺後院,東為觀音殿,西為地藏殿,中為三佛樓。三佛樓分上下兩層,始建於明朝,殿內的三尊佛祖像為「三身佛」,即釋迦牟尼的三個化身,兩側壁上存有明代壁畫,以連環畫的形式,講述佛祖「八相成道」的故事。觀音殿建於明代,清代重修,殿內的觀音菩薩和十八羅漢,為近代重塑。而地藏殿亦建於明代,俗稱「閻王殿」,主要供奉地藏王菩薩。

在寺內匆匆走了一圈,回到來時路,在鎭國寺大門前,只見楹聯上書:「京城寶刹五代造莊嚴絕妙 天竺金身大唐風法宇宏開」,有機會近距離欣賞跨越千年的古刹名塑,大抵也是緣分。

接着,我們參觀了雙林寺,此寺原名中都寺,創建年代失考,重建於北齊,至宋代,更名雙林寺。據佛經記載,佛祖釋迦牟尼涅盤之地,為古代天竺拘尸那揭羅城外的沙羅雙樹之間,爾時佛在雙樹之下,頭北面西,右脅而臥,圓寂升天,四邊雙樹頓開白花,時稱「雙林入滅」。寺院取名「雙林」,便由此而來。

雙林四周是一圈城堡式的夯土包磚牆,內有三進院落、十座殿堂,寺中的唐槐、宋碑、明鐘,還有明代彩塑、壁畫等,可稱稀世珍寶,而最精彩的,莫過於兩千多尊彩繪泥塑。如天王殿內的彌勒菩薩、釋迦殿內的釋迦牟尼故事群像、羅漢殿內的十八羅漢雕塑等,無不形神兼備。

千百年間,經歷代修葺重建,雙林寺現存的殿堂,大多為明代和清代所修建,而彩塑也是同時期的作品。據介紹,彩塑以木為骨架,據形體需要,纏以麻繩、草等材料捆紮,然後以晉中特有的紅黏士塑造,再經瀝粉、貼金、著色、敷彩等多道工序,才得以完成。

穿過堡門,走進寺內,便為天王殿,簷下一字排開的四大金剛,造型誇張、面容猙獰,手持金剛降魔杵,展露出勇猛奪人的氣勢。

釋迦殿是本寺主殿之一,除釋迦牟尼和文殊、普賢菩薩外,四壁運用圓雕、深、淺浮雕手法,展現佛傳故事,二百多個人物與山石、建築等相互映襯,構思絕妙,令人目不暇給。而殿内影壁牆後,塑有一座「渡海觀音」,觀音單腿盤坐於紅色蓮瓣之上,雙手環抱左膝,微微抬頭,凝眸靜思,神態悠然自在,衣帶飄揚,漂浮於大海波濤之中,具有乘浪而行、靜中有動的藝術效果,是雙林寺彩塑中極為精彩之作。

千佛殿內現存有明代彩塑五百餘尊,其中以主像「自在觀音」和「韋馱像」,至為生動逼真,堪稱「雙林兩絕」。自在觀音左腳輕踏蓮葉,右腿盤坐,左手扶着地面,右手搭在膝上,坐姿無拘無束、悠閑自在,其臉頰豐潤,雙目微張,神態怡然自得,大異於其他寺廟的觀音像。

而站立在觀音旁邊的,正是韋馱像,是同類雕塑中少有的傳神之作。他手持金剛杵,右手握拳,眉頭緊鎖,怒視前方,戰袍衣帶隨風飛舞,衣冠鎧甲下賁張的筋肉,扭動的身姿,威武欲動的神態,雖為泥塑,卻栩栩如生、英氣逼人。

菩薩殿的主像為「千手觀音」,結跏居中而坐,表情端麗高雅,神態溫柔雋逸,手勢千變萬化,塑工亦甚為精湛。

羅漢殿中的十八羅漢,最精彩者莫過於「啞羅漢」。他結跏趺坐、雙眉緊皺、嘴巴緊閉,胸前起伏的肌肉,似在急促呼吸,與臉部憋漲的表情,露出悵然若失的眼神,予人一種欲言又止的感覺。

雙林寺的彩塑,雖有兩千多尊大小彩塑,然而每尊都各具特色,造型神態無一雷同,故有古代雕塑博物館之稱。走在寺中,與鎖在層層柵欄內的彩塑遙遙相望,讓人感到這些雕塑,並不是冷冰冰的泥人,內蘊的生命力,似噴薄而出……

有人說:「平遙之精華,盡在雙林寺」。信焉!

神樓古堡敘幽情

行色匆匆,這天下午,我們來到了介休市的祆神樓。

據廟中《重修三結義廟碑記》所載,祆神樓始建於北宋慶曆八年(1048 年),為北宋名相文彦博主持修建的。祆教,創立者是波斯人瑣羅亞斯德,南北朝時期傳入中原,因崇拜聖火,故又稱「拜火教」。古建築學家姜伯勤教授考證,祆神樓是目前國內僅存的「祆教」建築。

唐宋时期,祆教影响似乎很大,故文彥博遠征貝州王則凱旋後,在家鄉修建了這座神廟。到明朝嘉靖年間,下詔「去淫祠、毀淫神」,其後當地知縣,卻因崇拜文彥博的關係,將廟內神靈改為劉關張,化身成三結義廟,祆神樓才得以保留。三結義廟於清初毀於大火,現存的大殿和樂樓,為康熙、乾隆間所建。

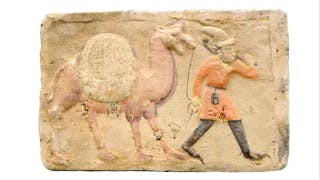

祆神樓平面呈「凸」字形,樓高二層,無論是樓內深度、廣度的比例都很協調,突顯出十分雄壯與穩定的外觀格局。在祆神樓的木製斗拱和雀替(註)木雕上,有許多傳統建築中罕見的圖案,如猛虎、牧羊犬、神牛、大象等動物,均屬祆教教義中的神獸,論者認為此乃祆教在建築上的體現。

祆神樓是否與祆教有關,似乎仍有爭議,但這幢造型獨特的木構樓閣,確是難得一見。

當日在介休,還有一個景點,就是位於張壁村的張壁古堡,這座神秘的城堡式村落,始建於東晉,至今已有1600年歷史。

所謂「地上明堡,地下暗道」,是張壁古堡的最大特色,整座古堡順原勢建造,南高北低,三面臨溝,一面靠山,地勢險要。高高的堡牆、複雜的街巷,古堡充分利用易守難攻的地理優勢,在地上築壘構城屯甲藏兵,在地下建有一萬多米的古地道,分為高、中、低三層,最底層距地面30多米,集攻、防、藏、遁於一體,有「地下長城」之譽。

現在清理開發出來的作戰地道,已有1500米。隨着導賞員,大夥兒小心翼翼的,走進迂迴曲折的地道,內有儲藏間、馬槽、陷阱、天眼、水井、排水道等,設計奇巧,規模宏大,沿着指示而行,暢通無阻,不禁暗暗佩服古人的智慧。

從地道的出口鑽出,外面的天地豁然開朗,居高臨下,卻是另有一番風景在眼前。

走在古堡內,街道兩側,既有設計別致的明清院落,亦有雅致的店鋪、古樸的民居,還有抱柳的古槐……處處是古蹟勝景,難怪被馮驥才譽之為「中國北方古村落的活化石」。

註:「雀替」又稱「插角」、「托木」,是傳統建築中的木構件,位於樑與柱的交叉處,有強化結構和裝飾的功能。

原刊於《新亞校友》(第34期,2024年12月),本文經作者增潤改寫而成。

〈晉風晉韻,盡在眼中──晉南歷史之旅〉之二

延伸閱讀: