上次寫日本越後妻有地區的大地藝術祭,該地區位於日本北陸新瀉縣的南部。而這次向讀者介紹的是位處更北的青森縣,它的藝術振興計劃和大地藝術祭一樣也是非常值得探討。如何通過藝術項目來刺激經濟和人口雙衰退的地區復甦,是當前很多國家在尋找的解決辦法,青森經驗值得借鑒。

從東京到青森,新幹線也就三小時,然而這個地方已被稱為鄉下。青森縣位於本州最北端,海峽對岸是北海道的函館市,從東京到新青森站的東北新幹線一直到2010年才全線通車。青森(あおもり,Aomori)在日文中的意思是「綠色的樹」,形象地反映了該地區壯麗山川的自然景色。青森盛產蘋果,也有豐富的文化遺產,擁有多處日本史前繩紋文化遺跡。民俗方面,每年8月的「青森睡魔祭」以巨型的彩燈和華麗的遊行著稱。然而除了日本國內的健行者和愛好滑雪人士,以及前往參觀睡魔祭的民眾,青森一直是個「被遺忘的角落」,以前鮮少有海外遊客專程前往青森地區。

另外,和日本大部分地區一樣,青森同樣面臨着日本社會人口老化、人口減少和經濟衰退的挑戰,它現在的人口大約120萬,自2010至2020年間減少了約7.5%。因此,如何以旅遊、藝術文化來振興該地區,是青森過去20多年一直努力深耕的計劃。根據青森縣旅遊局的數據,這項計劃已初見成效,2020年因藝術活動而來訪的遊客數量就達到了約20萬人,對當地經濟的貢獻超過了2億日圓。

城市因美術館而知名

青森縣總面積9645平方公里,一共有十個市和郡,大概就是九個香港那麼大。就這麼小一塊地區,還要扣除很多山脈和湖泊等自然保護地帶,它卻居然有四個挺出名的美術館,從而形成了一條「美術館之路」,可以把整個青森以藝術為概念而串連起來。

青森地區的藝術振興計劃略晚於大地藝術祭形成。首先是以大量奈良美智收藏而揚名的青森縣立美術館於2006年落成。建築師是知名的青木淳(Jun Aoki),取材自附近的繩紋文化遺跡為靈感,卻又以現代而富有詩意的設計而為人稱道。然後是只有5萬多人口、以前是軍馬養殖地的十和田市,2005年提出的藝術振興都市計劃「Art Towada」。在這個計劃的核心思想「城市隨處可以看見藝術」下,一座新穎的、打破了美術館內外界限的十和田市現代美術館(Towada Art Center)於2008年開幕。此美術館由西澤立衛(Ryue Nishizawa)設計,他也因為這座全新概念的美術館而聲名大噪,並在2011年獲得國際建築界最高榮譽──普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)。

再接下來就是2019年的八戶市美術館(Hachinohe Art Museum),以播種及培育社區藝術的藝術農場概念和簡約建築而聞名,建築師為藤本壯介(Sou Fujimoto)。最後加入版圖的則是由百年舊廠房及倉庫改建而成的弘前當代美術館(Hirosaki Museum of Cotemporary Art),2020年4月正式開館,這是一個充分依托在弘前市悠久的開埠和經商歷史的項目,有一點類似香港的南豐紗廠。至此,這四個各富特色的美術館為青森地區的重新定位、振興當地經濟和改造產業結構,奠定了一個穩固的核心。之後各種其他設施和酒店如雨後春筍般出現,比如安藤忠雄(Tadao Ando)打造的十和田市圖書館、由荷日兩國建築師共同操刀的青森睡魔之家,以及著名的酒店集團虹夕諾雅集團以睡魔祭文化為主題的酒店等。內容愈來愈豐富,讓遊客逗留的時間也愈來愈長。而本地的年輕人也相應多了工作機會,人口流失開始減緩。

突破美術館傳統空間定義

在這幾個美術館中,最想重點介紹的是十和田現代美術館。十和田市才五萬多人,偏於日本東北鄉下一隅,美術館也不大,但是論藏品和顔值,卻是世界級的。有了這個美術館的存在,十和田市成了青森地區必到的地點之一。

千禧年後,十和田市的人口減少問題愈趨嚴重,主要的官廳街道逐漸荒涼。為了重振社區生命力,該市於2008年開始實施「十和田藝術計劃」,以新的景觀規劃,振興當地復甦。這個計劃重點沿着官廳街道展開,利用戶外空間,改造成了展示空間和露天廣場。而這家新穎的美術館則在這個計劃中扮演着最重要的角色。

美術館自我介紹「設計概念是一座向城市開放的美術館,特點在於因應各個典藏品而建設大小各異的長方形展示室,並於館內分散四周。大窗戶和玻璃走廊讓市民和遊客從外面都可以觀看館內作品和活動,而館內的人亦能見到街上走動的人們和感受季節變化。美術館既用做收藏、展出藝術品,透明開放的設計讓美術館完美融入十和田的街道」。建築師西澤立衛,以注重建築、環境、人之間的連接互動而聞名。他與著名的女建築師妹島和世,在1995年一起創立了SANNA建築事務所,共同設計了經典的金澤21世紀美術館,獲得2004年威尼斯建築雙年展的金獅獎。西澤在和妹島的合作中學到了如何運用大量玻璃素材,塑造出光影流動的感覺;同時保留簡約卻注重細節的特點,這些都體現在他的十和田現代美術館設計。他只用了十幾個長方形盒子,加上大塊落地玻璃,就營造除了一個流暢的、有趣的、有互動性的結構。如此設計,真可以四兩撥千斤。

參觀者對這個美術館還有一個最大的感受:好像是這些藝術品本來就是在那裏的,在呈現和空間感上感覺特別的和諧、妥帖。這要歸因美術館在設計前期已經篩選了藝術家並向他們委托作品,因此,16個展示空間分別因應這些作品的大小和呈現效果而特意設計的,是「為了藝術品而建的家」。這種做法並不常見,但現在看來是一個非常聰明的做法。該美術館的定位非常清晰,主攻現代裝置藝術。數目不多,但每一件的質量之高,跟環境的配合度的設計,都絕對吸睛。在日本各地一眾當代美術館中,它以「小、輕、新」脫穎而出,甚至是全世界範圍,它都吸引了無數藝術愛好者和遊客。

除了美術館範圍的24件作品,另有14件藝術品和功能街道家具,從美術館延伸至對面的藝術廣場,並一直沿官廳街道兩邊伸展,繼而擴散到附近沒落的商業街。這些作品因分布在不同位置,自然地引導從美術館出來的參觀者和遊客探索這個小鎮各處。這其中以草間彌生(Kusama Yayoi)大型公共雕塑作品Love Forever, Singing in Towada最是人氣網紅的打卡點,草間以經典的波點大南瓜、蘑菇、少女和狗狗為這個廣場營造了童話般的氣氛。行走在小鎮上,美麗的藝術品、漂亮的建築,讓十和田這個小鎮徹底重生了。藝術原來真的是可以改變一個城市的面貌。

典藏策略

講到這裏,必須回過頭來談談美術館的典藏策略。這家美術館的藏品基本上限定為委托藝術家製作,持這樣理念的美術館在日本並不多,是當時一個挺大膽的想法,且相當的成功,背後策劃的團隊實在功不可沒。十和田市政府委托了東京森美術館館長、威尼斯雙年展日本展館的策劃者南條史生為主要策劃人。首先為配合小鎮和街道的體量,南條史生和他的團隊在建築設計比稿階段就決定了要建立一個小型的、能和十和田融合在一起的美術館。南條敏銳地捕捉到了建立小型美術館將在日本成為趨勢,如此一來,美術館的尺寸和本地無現成收藏品這兩點就決定了他們必須「無中生有」,將精力集中在委約作品的選擇上。其次,雖然十和田身處東北小鎮,南條卻沒有局限於本地或本地藝術家,而是將眼光放置於世界性有影響力和吸引力的現代藝術家。這樣的策略使常設展品也能持久地吸引和維持一定的觀賞人群。美術館將來的長期運營費用也可以大幅度降低,因毋須再花費大量金錢來策展。

參觀這家美術館,真是件件精品,美不勝收,包括筆者很喜愛的日本當代女藝術家鹽田千春(Shiota Chiharu)、日本最「貴」的當代藝術家奈良美智(Nara Yoshitomo)、日裔旅德藝術家栗林隆(Kuribayashi Takashi),澳洲最著名的仿真藝術家穆克(Ron Mueck),甚至列儂遺孀小野洋子等等。館內最廣被社交媒體分享的是穆克的作品《站立女人》。作品高4米,除了穆克靠那超凡技巧還原了一位老婦人的逼真形象,還因為建築師給了作品一個空蕩蕩的大廳,更營造出身在大人國的氣氛,讓參觀者一踏入展廳,就會被震撼到。很多參觀者都說,光是為了這件作品,就值得去一趟十和田。

讓人覺得特別有趣的還有栗林隆的《沼澤地》。對參觀者來説,參觀這件藝術品是一個獨特的、令人大開眼界的經歷。筆者參觀過世界各地的當代藝術美術館,看過各種藝術品,這件作品的腦洞大開也絕對排得上Top 10了。參觀者首先會看到一間白色的小房間,擺放着白色的桌子和椅子。然而,天花上還倒吊着一隻白色的水獺,和一個人頭大小的洞。一般的美術館不可能允許的事情,接下來就要發生了!參觀者得脫掉鞋子,爬上桌子,然後再爬上椅子,把頭鑽進去看藝術家創造的那個世界。光是站在房間裏是無法想像那是怎樣的一個創造,那一瞬間,你會感覺自己像是《愛麗絲夢遊仙境》裏邊的愛麗絲,看到自己的頭露在一個沼澤地中,沼澤水中長着各種植物,水面上霧氣蒸騰,然後一隻蜘蛛向你爬來。這種觀展體驗,真是奇特,卻又很自然,又詭異又很歡樂,因此也成了分享的熱門作品。

這個美術館非常鼓勵參觀者在社交平台上分享,完全不禁止拍攝,所以值得打卡的地方是在太多:包括入口處庭院、由韓國視覺藝術家崔正化(Choi Jeonghwa)的《花馬》(Flower Horse),呼應十和田軍馬養殖地的歷史背景,卻也代表着對未來的希望;或是小野洋子的作品《和平之鐘》、《河床》和《願望樹》被陳列在內庭院,讓每一位觀眾都可以寫下自己的願望掛上作品的樹梢;還有西班牙女藝術家Ana Laura Aláez的《光之橋》(Bridge of Light),一邊可以從雕塑中心望向十和田街景,成就漂亮的構圖,一邊又可以讓觀眾登上一個時裝舞台般,任意穿行拍攝。

奈良美智經濟

在青森地區看藝術,不能不提的是在青森弘前出生,蜚聲國際的日本藝術家奈良美智。他於1959年出生,在愛知縣立藝術大學修讀藝術,並於1988年赴德國杜塞多夫藝術學院留學。1994年定居科隆,開始將日本和西方的流行文化元素融入作品的創作關鍵時期。奈良美智的作品多以小女孩和狗為主角,然而這些看似天真無邪的孩子細看都有黑暗、孤獨和哀傷的一面。

他曾說:「在德國,我是個語言不通的外國人,我感到被孤立,就像在青森長大時一樣,該處遠離日本其他地方,令我反思自己的身份,重新發掘自我」。奈良也經常提到青森冬季漫長,孩童時代的他無法出去戶外玩耍,就只好悶在家裏畫畫。因此,他的創作題材其實映射的是他的自畫像。奈良美智曾在一次訪談中說:「我畫的小孩們都是自畫像,但大家卻以為我是個對小孩有興趣的人……事實上,我真正有興趣的是我自身的兒童時代」。

奈良的作品涵蓋繪畫、雕塑和裝置藝術多種形式,在國際間備受推崇。紐約現代美術館(MOMA)就收藏了逾130件他的作品。2019年,奈良的《背後藏刀》以約2300萬美金出售,創造了日本藝術品的拍賣紀錄,超越草間彌生、村上隆,成為日本當今最「貴」的藝術家。

青森當然以奈良美智為榮,因此上述提到的每一家美術館幾乎都收藏了他的一些作品,其中以青森縣美術館為最多。參觀者如有兩日時間在青森地區,可以享受一個以奈良作品為主題的藝術之旅。筆者建議可以從十和田美術館開始,參觀者可以在外牆上欣賞到幾米高的Yorushiku Girl,這是他經常描繪的可愛小女孩,天真無邪又有點調皮。「Yorushiku」來源於日語中打招呼常用的問候語,意指「請多多指教」,放在這家朝氣蓬勃的年輕美術館真是太適合了,女孩可愛的表情和姿態,都讓人感受到藝術家代表家鄉,向來訪者發出的親切問候。

從十和田轉到一個多小時車程外他的家鄉,弘前當代美術館收藏不多,但涵蓋了他的一些標誌性形象,包括入口處的小型青森狗、小女孩、藝術家設計的玩偶等等。當中1996年的《沉默的暴力》(Silent Violence)展示那個手持棒球棍的女孩充滿青春的憤怒和叛逆,是奈良的代表作之一。同系列的畫作拍賣價都是幾千萬港幣。美術館還特別復刻了一個他以前常常光顧喝咖啡、聽搖滾的咖啡廳「331/3」,讓參觀者深入了解奈良深受搖滾影響的青年時代。該美術館今年4月還將開始另一個名為「Plastic Utopia: Our New Ecosystem」的新展,奈良美智基金會將借出作品《北國女孩》(The Girl from the North Country),值得期待。

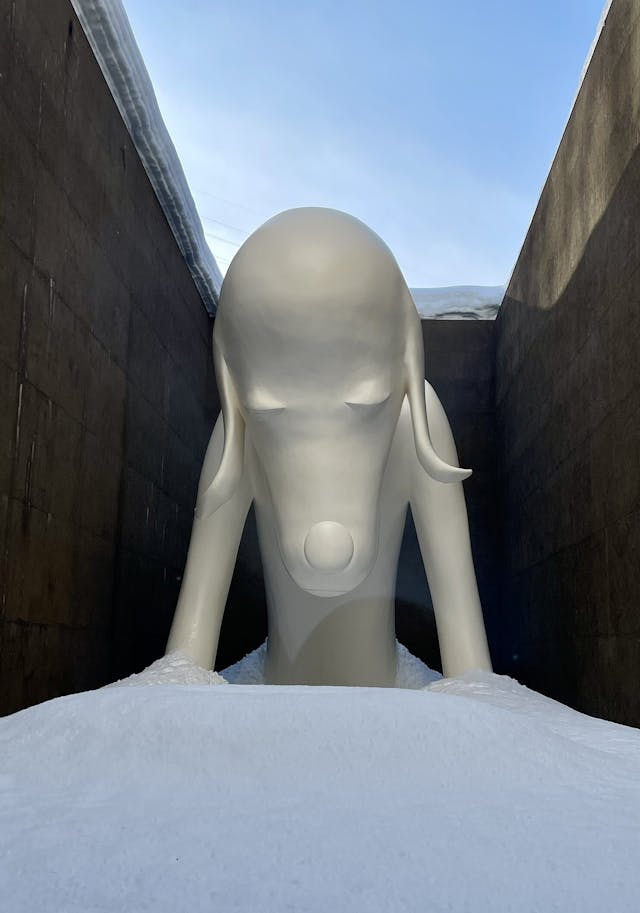

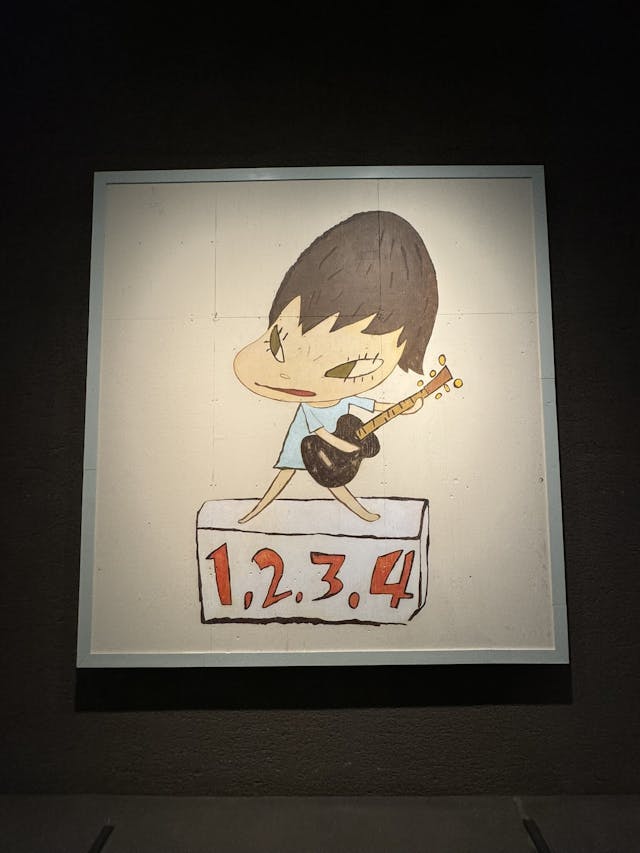

行程第二天,可回到青森縣美術館好好地欣賞奈良美智的全貌了。該美術館自1998年開始,已收藏了170多件藝術家各種類型的藝術作品甚至創作草稿,包括高約8.5米的巨型雕塑《青森犬》和他特意為家鄉創作的《青森茅屋》(Aomori Hutte)。奈良美智的標誌性創作主題──吉他女孩的其中一幅──《1,2,3,4! It's Everything!》(青森版本),是藝術家本人收藏,委托給青森縣立美術館展出。這幅作品是他青年時期真正的寫照,他的藝術啟蒙從聽搖滾開始。他曾自述:「我長大的地方沒有博物館,所以我通過唱片封面接觸到了藝術。」年輕時期的奈良被搖滾樂中的反體制精神感染,還曾自己組建搖滾樂隊,這一切都毫無保留地體現在了他的作品中。

另外,在美術館南側的八角堂,還可以看到另一件奈良美智的大型立體作品、高約6米的青銅雕塑《森之子》,半開放的建築使得雕塑仿佛和青森的四季在一起交流、訴說,它的創作起源是日本三一一大地震,藝術家因為家鄉和福島毗鄰而波及,受到極大震動,之後創作了這件外表天真無邪的女孩,希望给每一位來到青森的觀眾傳遞安慰、溫暖和希望。

青森沒有博物館的歷史已隨着舊時代逝去,奈良美智的名聲日隆,「奈良美智之路」會吸引愈來愈多的藝術粉絲和年輕的觀眾們前來,在地的各種周邊產品也會受到更多的追捧。假以時日,「奈良美智經濟」效應會愈趨成為青森地區發展的動力之一。

分享時代 需要新思路

美國作家Bryan Kramer早在2016年的書《分享時代》(Shareology)中指出,時代不同了,「分享」在我們這個時代被賦予了非一般的意義,它從單純的社交媒體行為進階到商業模式,廣泛地影響着經濟結構的變化和發展。香港雖然充滿各種藝術機構、活化項目、畫廊、藝博會、公共藝術作品,資源不可謂不豐富。然而香港對藝術產業的思路還是停留在一個相對「前分享時代」的狀態,資源也都大部分集中在港島和九龍幾個核心區。筆者認為香港政府層面和藝術業界都應該好好思考一下以下幾個課題,包括:

- 如何以Shareology為核心,以分享體驗思路去策展、布展和宣傳;

- 如何聯動各種畫廊、藝廊、手工藝品牌和體驗課程及各區的非物質遺產項目;

- 如何通過Shareology擴大香港的藝術屬性,向東南亞、大灣區甚至高鐵直線到達的城市遊客分享宣傳,並聯動航空公司、酒店、地鐵公司、餐廳等;

- 用藝術去帶動其他非核心區,就像十和田偏於一隅,卻能以委約作品造就一座讓世人驚嘆的美術館出來,讓藝術引領,重新規劃老區,青森的經驗值得借鑒。

改變思路需要時間,留給香港的時間卻並不多了。香港旅遊資源的老化,社交媒體的急速迭代,都令經濟結構和消費行為模式極大改變,這都是不爭的事實。筆者連續前後兩篇,以文化產業走在前沿的鄰國見聞為主題,談本港藝術振興計劃的一些思路,權當為香港的未來之路抛磚引玉吧!

青森縣立美術館AomoriMuseumofArt

https://www.aomori-museum.jp/tw/

休館日:每月的第二、第四個周一弘前當代美術館HirosakiMuseumofContemporaryArt

https://www.hirosaki-moca.jp/en/

休館日:每周二十和田現代美術館TowadaArtCenter

https://towadaartcenter.com/zh-hant/overview/visit/

休館日:每周一八戶市美術館HachinoheArtMuseum

https://hachinohe-art-museum.jp/visitor-en/

休館日:每周二