春秋時期,正值童年的孫叔敖遇上一條兩頭蛇,他聽說見過這種蛇的人必死無疑,於是把牠殺掉並掩埋,以免別人遭遇不幸。但他同時又擔心自身命不久矣,回家對母親哭泣不休。母親安慰說:「暗中做好事的人,上天必會報答。」孫叔敖果然沒有夭折,成年後更官拜楚相。東漢王充《論衡》收錄該故事,頗有崇尚仁德、破除迷信之意。但兩頭蛇予人的不祥感,歷時久遠。唐代段公路《北户錄》仍謂兩頭蛇「俗占見之不祥」。元曲更時常用以比喻心狠手辣、十分陰險的人,如:「毒似兩頭蛇,狠如雙尾蠍。」無獨有偶,梁山好漢解珍、解寶兄弟的綽號恰好分別為兩頭蛇、雙尾蠍,可見都是武功高強的狠人。

在科學角度,兩頭蛇的出現大抵由於基因突變,具體包括兩種型態:第一種為丫形蛇,同身而蛇頭分歧。第二種更為罕見,乃是首尾均有一頭。丫形蛇的兩頭在捕獵時往往能合作,故象棋中有一種布局稱為「兩頭蛇」,足見其攻擊性。而第二種的兩頭首尾各一,有時一欲往東、一欲往西,無所適從,遠不及丫形蛇靈活。還有一類「兩頭蛇」,學名鈍尾蛇。此蛇尾部圓鈍,且有與頸部相同的黃色斑紋,驟看之下頗似頭部,因此被誤認作兩頭蛇。早在唐代,劉洵《嶺表錄異》便有所明辨:「一頭有口眼,一頭似蛇而無口眼,云兩頭俱能進退,謬也。」且該蛇體型較小,僅有筷子粗細,全長30公分左右,難怪有學者認為孫叔敖當年所見只是鈍尾蛇而已。

不過,兩頭蛇還有更古老的民俗學涵義。《爾雅.釋地》指出,五方之異氣,導致人或動物的身體部位重出,如東方有比目魚、南方有比翼鳥、西方有比肩獸、北方有比肩民,又將中原之「枳首蛇」並舉。所謂枳首,就是頭如樹枝般分歧。由於比目魚、比翼鳥等至今仍為吉祥之物,而兩頭蛇(亦即枳首蛇)與之並列,不難猜測其較為正面的文化內涵。更有趣的是晉代郭璞《爾雅註》云:「今江東呼兩頭蛇為越王約髮。」宋代邢昺指出:「言是越王約髮所變也。」清代郝懿行則說:「郭云『越王約髮』,以其錦文長尺餘似之。」約髮就是束髮的錦帶,長一尺多,兩端可能為了打結、裝飾而加粗加厚(甚或設計為蛇頭)。大約相傳越王解下束髮帶,化為一條神異而錦繡斑斕的兩頭蛇。這當是先秦的越人崇拜龍蛇,而束髮帶的花紋設計又別具風格之故。如此看來,「越王約髮」一名更側重於兩頭蛇之神聖、權威、吉祥與華美。

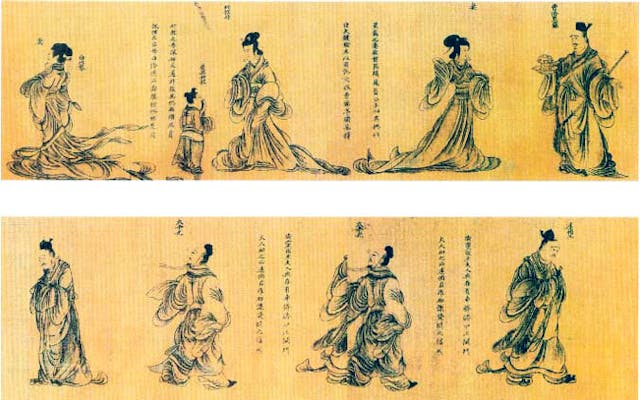

兩頭蛇的知識考古,還可再繼續。據《莊子.達生》記載,齊桓公路過一片濕地,遇上一個身穿紫衣、粗如車轂、長如車轅的怪物拱手而立,大受驚嚇,回宮後病臥數月。皇子告敖探視桓公,聽完敘述後解釋道:「您見到的是澤神委蛇,只有成為霸主者才能見到啊!」桓公一聽大為高興,病情隨即痊癒。這個故事雖有心理治療成份,但仍具有神話淵源。所謂「委蛇」要讀成「威儀」,本義正是兩頭蛇。聞一多〈伏羲考〉認為,「委蛇」與《山海經》中的「延維」乃是一音之轉。《山海經.海內經》:「有神焉,人首蛇身,長如轅,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延維,人主得而饗食之,伯天下。」點出了「左右有首」的兩頭蛇形象,但這兩顆頭更是「人首」,聞先生故而提出:委蛇或延維,實際是人首蛇身的伏羲、女媧交尾之形象──的確,傳世古畫中的羲、媧兩尾螺旋緊纏,乍看下的確與丫形兩頭蛇相近。羲、媧為生民初祖,其交尾隱喻着陰陽交泰、乾坤清寧、國祚延綿,誠然大吉之兆。

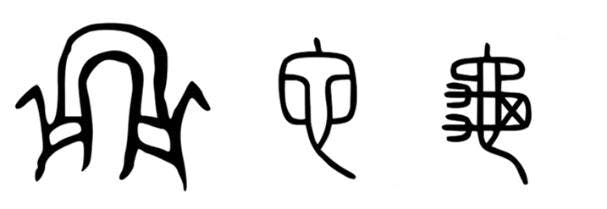

兩頭蛇不僅象徵羲、媧,還被先民用來解釋彩虹的成因──甲骨文中的「虹」字,正是兩頭蛇的形象。彩虹出現於雨(陰)晴(陽)之際,而兩頭蛇則象徵着另一種「陰陽交會」。大概由於爬蟲類色澤鮮豔多變,因此虹、蜺、螮蝀等指涉虹類的文字皆從虫部。此外,《山海經.海外東經》還記載了一位雨師妾:「雨師妾在其北,其為人黑,兩手各操一蛇,左耳有青蛇,右耳有赤蛇。」這位女神大概是雨師屏翳的情人,也掌管虹霓:當她取出青紅二蛇、命其交尾,就能造虹。這份工作當然要在雨師收雨後進行。

早在商代後期,甲骨卜辭便已把彩虹視為妖祟。而《詩經.螮蝀》一詩指責女子不循禮法而私訂終身,也是以虹為喻。不難想像在遠古時代,中國先民也應和世界各族一樣,甚是喜愛五彩繽紛的虹霓,並將之視為愛情婚戀的象徵。隨着禮法日益森嚴,彩虹保持着自由戀愛的隱喻,卻被衛道之士斥為天地間的「淫氣」了。不過,仍有較為正面地使用彩虹隱喻的文本。如《詩經.候人》:「薈兮蔚兮,南山朝隮。」從南山蔚然升起大彩虹(朝隮),令人產生戀愛的感覺。東漢劉熙《釋名》有「美人虹」的說法,《窮怪錄》更記載曹魏時期有晚虹下飲溪泉,化為二八佳人。由此可見,華夏民族的意識深處仍難抵拒彩虹之美。

另一方面,雙尾蠍的型態也許是兩頭蛇的一種變異,由一身兩首轉化為一首兩身──亦即所謂肥遺。《山海經.北山經》:「有蛇,一首兩身,名曰肥遺,見則其國大旱。」肥遺的型態從未見於自然界,但新石器晚期如陶寺文化、二里頭文化、夏家店下層文化中都出土過肥遺紋器物。殷周青銅器的紋飾中,肥遺紋更為普遍。「肥遺」也是「委蛇」、「延維」的音轉,卻由虹神轉為旱神、專表陽盛陰衰之害,這大約是逆向表達了對虹神的敬畏。

從兩頭蛇到玄武神 二之一

原刊於《明報.星期日文學》(2025.2.2),作者略作修訂,本社獲作者授權轉載。