承接上文:〈以巴衝突的哀思碎語:一個跨學科的默想〉(二之一)

解不脫的民族鬥爭死結

在這個歷史洪流捲起的以巴民族鬥爭,其中一些重要的爭論議題包括:

第一個問題,以色列認為這次戰爭是由哈馬斯恐怖襲擊所引發的,以色列只是作出防衛,這是它保護國家安全的戰爭行動。哈馬斯是恐怖主義者,像其他恐怖主義組織,必須被徹底消滅。

反對這種說法的人則說,哈馬斯的恐怖行動是源於過去100年,尤其1948年以來,以色列人和巴勒斯坦人在這個地區的種種衝突,正正是巴勒斯坦人幾十年受到的痛苦的一種回應。所以聯合國秘書長在戰爭爆發初期,已經指出哈馬斯的暴力行為,是有它的歷史背景。

第二個問題,以色列嘗試把哈馬斯襲擊行動,作為一個孤立事件去處理,把它與過去幾十年自己在巴勒斯坦地區的行為分開,好像公孫龍子白馬非馬的思辯。哈馬斯的恐怖行動,整個事件背後千絲萬縷的歷史經驗,認為戰爭必然帶來傷亡。以色列轟炸加沙和在約旦河西部佔領區的各種襲擊巴勒斯坦人所帶來的,是一種所謂附帶性的傷亡(collateral casualty)。因為哈馬斯利用平民作為人盾,掩護自己,所以攻擊哈馬斯所帶出的附帶傷亡,是無法避免的。此外,以色列又引用第二次世界大戰的例子,各國互相轟炸對方的城市,許多平民都有傷亡。

反對這種說法的人則回應,世界大戰是人類歷史首次的全面性戰爭,英文所謂total war,因為相關的國家,全國全民都投入戰爭,整個國家和社會都陷入戰爭的狀態,所有國民實際都直接參與戰爭。但今次以色列連同其他國家的軍事力量,以先進的武器全面轟炸加沙,又用軍隊襲擊約旦河西部地區的巴勒斯坦人。在200萬加沙人口之中,真正屬於哈馬斯軍隊的只佔極少數,其他平民都是手無寸鐵的,他們不斷逃避戰爭,並沒有真正參加戰爭。

第三個問題,以色列和其他支持以色列的國家標籤任何反對以色列行動的言行,都是屬於反猶太(anti-Jewish)、反閃主義(anti-semitic)或者反錫安主義(anti-Zionist),指責這些言行是第二次世界大戰納粹反猶太思想的延續。

支持巴勒斯坦的言論則認為,他們反對的是以色列政府所代表的極端錫安復國主義。因為這些政治運動,要求把所有「非猶太人」驅除出巴勒斯坦地區之外。當然他們也承認,亦有少數巴勒斯坦人的極端民族主義思想,要求把所有以色列人驅除出巴勒斯坦地區以外。這兩種極端思想既不實際,也不合乎兩個民族、兩個國家和平共處的原則。但過去多年的以色列政府一直受到極端錫安建國主義的力量影響,而且得到在其他西方國家中,擁有相類似意識形態的人士的支持,令到和平沒法實現。

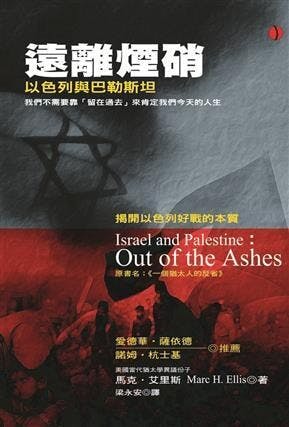

著名美藉猶太裔猶太宗學者馬克.艾里斯(Marc H. Ellis)提倡解放猶太教神學,強烈批評自己民族的極端主義和思想。「身為猶太人,我們是否已經成為一個壓迫他人的民族 ? 我們是否已經忘記自己一再努力宣揚的大屠殺教訓 ? 難道我們日以繼夜用武裝直升機、火箭威脅甚至攻擊巴勒斯坦的城鎮,為的是給後代子孫建立榜樣 ? 」(《遠離煙硝:以色列與巴勒斯坦》,頁3 ) 納粹大屠殺的猶太記憶連同宗教一樣 ,「在暴力的循環中,宗教是重要的,因為它可以為政治上的主張或反主張背書……一如當社會軍事化的時候,宗教會助長軍事化的過程。」(頁99)

相對沒有什麼明顯政治取向的澳洲歷史學者畢格頓Ian Bickerton作出一個更全面的分析,感嘆以巴衝突的死結:第一,一方面巴勒斯坦希望建立自己的國家,另一方面是以色列非常關注的安全問題。第二,以色列過去幾十年發展的殖民政策,在廣泛巴勒斯坦人的地區內,建立他們的定居地,實際製造了很多矛盾。第三,耶路撒冷的地位必須得到解決,尤其由於近20多年,以色列的殖民和城市發展,令到這個問題愈來愈複雜,愈來愈難解決。第四,在世界各地巴勒斯坦的難民和他們的後裔,如何能夠返回自己的國家,尤其返回在1948年之後他們失去的家園和土地,這個所謂「回歸權」的問題。(Ian Bickerton & Carla Klausner, A History of the Arab-Isareli Conflict)

生靈塗炭 青天何在

上文提及美裔猶太神學家艾里斯在2004年沉重地追溯自己作為猶太人的反省(該書的原名),他感慨地指出後大屠殺時代的猶太記憶已被扭曲和極端化,悲劇地塑造成一個歷史的弔詭:「猶太人在20世紀對巴勒斯坦人伸出援手,意義將等同於異教徒在納粹時期對猶太人的援手。」(頁3)如果他看到今天加沙的慘况,他會有什麼更深刻的回應 ?

問題是為什麼以色列持續以美國先進的武器猛烈摧毀加沙地區,甚至用地氈式轟炸的方法,可以說是玉石俱焚。摧毀了這些土地,就能夠達到保護國家安全的目的嗎?死傷人數不斷增加之餘,到處流亡的逃避戰火的100多萬人,生活在饑餓的邊緣,承受疾病的折磨,甚至受到疫情的威脅。在臨時的難民營,大概400人會輪流使用一個臨時洗手間。在受炮火威脅的醫院,孕婦冒着生命危險誕下嬰兒,被槍炮打傷肢體的,可能需要在缺乏麻醉藥的護理下,接受截肢的手術。

2023年底南非向聯合國國際法庭(International Court of Justice)投訴以色列有可能犯了「防止及懲罰種族滅絕罪公約」的戰爭行為,請求法庭頒令以色列停止軍事行動。以色列當然強烈否認和反駁。經過1月11和12日的公開聆訊之後,在短短兩個星期之後的1月26日,國際法庭宣布它的判決。判決報告的第三個部分非常簡單,法庭基於表面的證據,確立南非提出訴訟的法律地位。

報告第四部分,法庭要決定以色列的行為是否「有可能」涉及種族滅絕的行為。法庭引用了聯合國相關團體提供的數字和證據,包括直至當時的統計,25700人死亡,超過63000人受傷,36萬房屋被摧毀。

法庭進一步列舉了以色列國防部長、總統、能源部長及其他高層官員,曾經發表的相關言論,引證了聯合國人權委員會及種族歧視委員會的判斷,認為這些官員發表的論述,明顯有種族滅絕和非人性化的意思。

法庭的結論是,認為已經有足夠的事實和處境的證據,證明部分南非尋求的權益的保障是plausible、「似乎合乎事實」或「似乎有情理」。

法庭重申,1952年聯合國補充《種族滅絕罪公約》時強調:這個公約「明確地接納一個純粹人道主義和促進文明的目的,因為它的對象一方面需要保障某一個群體的生存,而另外一方面需要肯定地支援那些最基本的道德原則。」

國際法庭的裁判對以色列政府的軍事行動沒有實質的影響,因為甚至聯合國大會以至安全理事會的議決都沒法制止這些行動。

2024年5月,國際刑事法院檢察官以涉嫌犯下戰爭罪為由,尋求對以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特,以及對辛瓦爾等三名巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人的逮捕令。

首席檢察官卡恩表示,有合理理由相信,雙方至少從去年10月7日起,都對戰爭罪和反人類罪,負有刑事責任。卡恩指控內塔尼亞胡和加蘭特引發大規模殺戮、造成飢餓以此作為戰爭手段,包括拒絕人道主義救援物資,並在衝突中故意針對平民。卡恩對哈馬斯領導人提出的指控,就包括大規模殺戮、犯下謀殺、劫持人質、強姦等。

不論國際法庭或際刑事法院的裁決,實際沒法完整地道出加沙地區經歷炮火摧毀的社會現況。加沙和巴勒斯坦的學術界、知識界現在所遭受的損失和悲劇的規模,是史無前例的。以色列正大力摧毀加沙地帶的社會基礎,包括教育系統和文化機構。加沙著名的奧瑪里大清真寺被炮火摧毀,這座建築物有1000多年的歷史,現在已變成廢墟。但實際上,在過去2021年以色列空襲加沙的時候,已經摧毀了不少很有歷史性的古蹟和文物。

巴勒斯坦的學術界、知識界認為這是一場消滅、連根拔起和大規模毀滅的種族滅絕戰爭。他們也正在哀悼這一個他們所知道的社會,但這個社會已經不復存在,而這一切都發生在全世界注視眼光之下,加沙的巴勒斯坦人遭受了21世紀最大規模的轟炸行動之一。在伊斯蘭大學還有一位著名的巴勒斯坦文學家和學者雷法特.阿拉雷爾(Refaat Alareer )。他任教英國文學,專門研究莎士比亞,也是一位作家和詩人。阿拉雷爾 亦在最近和他的家人一起被炸死。他的學生直接而悲傷地問着:「這種事件怎麼可能接受呢?這些事件是怎麼能夠允許發生的呢?」

國際法庭和際刑事法院的表態不受尊重,令國際公義受到更大的挑戰。實際這次加沙戰爭帶給世人一個很深刻的教訓:全球透過電子媒體每天目賭人類慘痛的遭遇,會感嘆人道主義和普世價值在強權政治的控制和利益擺布下,能否受到尊重?政治影響之下的訊息傳播往往扭曲或誤導,成為意識形態鬥爭的工具。歷史可以被誤用,文化傳統更淪為意識形態的武器。自以為萬物之靈的人類,卻陷入非理性的自我摧殘的悲劇。我們沒法參透歷史的奧秘之餘怎能不懺悔呢?

或許我們應該懷念貝多芬第九號交響樂曲套用席勒《歡樂頌》的詩篇,譜成排山倒海而充滿激情的合唱:「歡樂,歡樂,歡樂女神聖潔美麗,燦爛光輝照大地我們心中充滿熱情,來到你的聖殿裏。你的力量能使人們消除一切分歧……在你仁慈感召下面人們團結成兄弟。億萬人民互相擁抱!整個世界都是愛!兄弟,在那燦爛星空一位仁愛上帝一定存在。」

原刊於《神思》第143期,本社獲作者授權轉載。