尚是正月,未到元宵,按傳統來説,元宵前都是可以拜年的,因此每天想起遠方的老朋友就從從容容地拜個年。不用WhatsApp,不用微信,也不用Line,用音頻、視頻聽聽熟悉的聲音,看看朋友又添了幾縷華髮,慶幸疫情三年,我們雖心情困頓,但依然安好。

初十和在台北的老友談天説地,掛了電話後,她發來了一張圖片。台北故宮博物館近日宣布,即將限時展出書聖王羲之的名帖──《快雪時晴帖》,展期由2月8日起,3月21日結束。《快雪時晴帖》被譽為是最美行書之一,是羲之「天下第一行書」──《蘭亭集序》外另一名作,已多年未曾展出過,這消息實在是讓我驚喜不已。

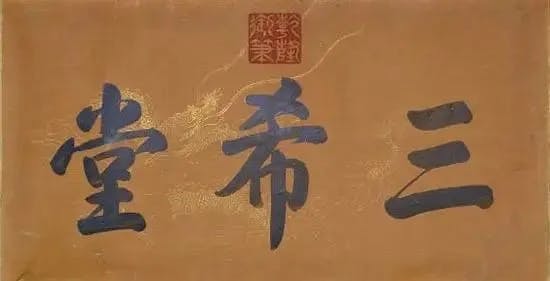

三希堂

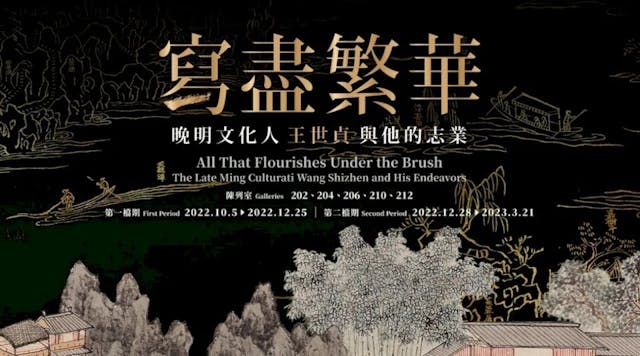

這次台北故宮展出此帖,契機來自於去年10月開始的特別大展──「寫盡繁華:晚明文化人王世貞與他的志業」。王世貞(1526-1590)是明末重要史家和收藏家,據説《金瓶梅》就是他和弟子托「蘭陵笑笑生」之名而寫。而《金瓶梅》的首刻出版者──劉承禧是《快雪時晴帖》的歷代收藏者之一。此次展覽能關聯並展出此帖大概出於這個原因,被放在了「階級與區域多重競爭的盛況」展區中。

《快雪時晴帖》原為王羲之手帖(信件),因為真跡不傳於世,唐代摹本就被視為等同原作的稀世珍品。乾隆皇帝1746年起將其與王獻之的《中秋帖》、王珣的《伯遠帖》收藏於養心殿內的「三希堂」。「三希」出自於「士希賢,賢希聖,聖希天」,士人希望成為賢人,賢人希望成為聖人,聖人希望成為知天之人,鼓勵自己不懈追求。「希」也同「稀」,指的就是這3件珍寶。

三希堂是乾隆的書房,在養心殿西暖閣最裏面的套間。地方出奇的非常小,只有大約8平方米,據説是故宮最小的房間,卻在書帖傳世歷史上留下了盛名。皆因在這三件珍寶之外,乾隆之後更收入晉代以來歷代135位名家340件楷、行、草書作品,以及拓本近500種,並於乾隆十二年(1747年)下令編次這些墨寶及提跋200多件,印章1900多方,刊刻為32冊的《三希堂石渠寶笈法帖》,世人簡稱之《三希堂法帖》。

《三希堂法帖》不僅在書法傳承上有非凡的價值,更具歷史、文化及藝術各方面的價值。本地讀者如對三希堂有興趣多了解一些,香港故宮文化博物館就在「紫禁一日──清代宮廷生活」展廳中有介紹養生殿和三希堂,管中窺豹,可見一斑。

《快雪時晴帖》身世

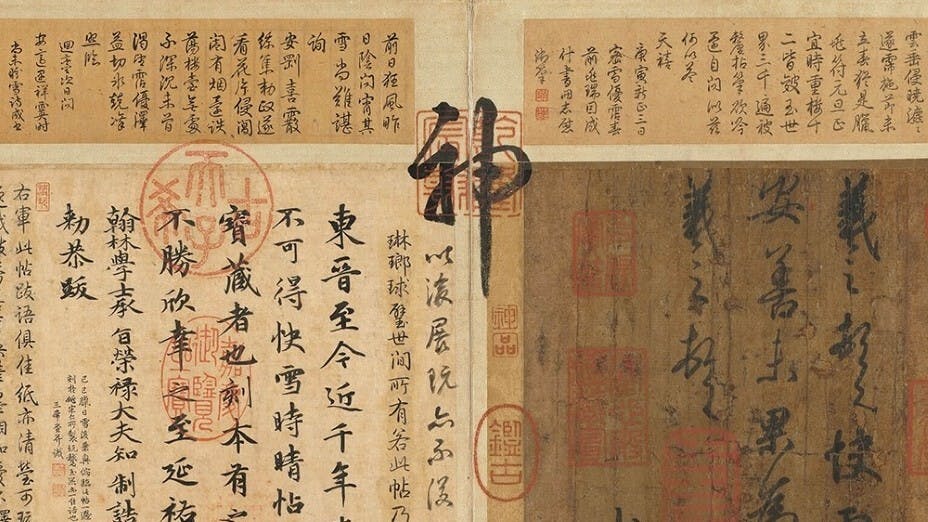

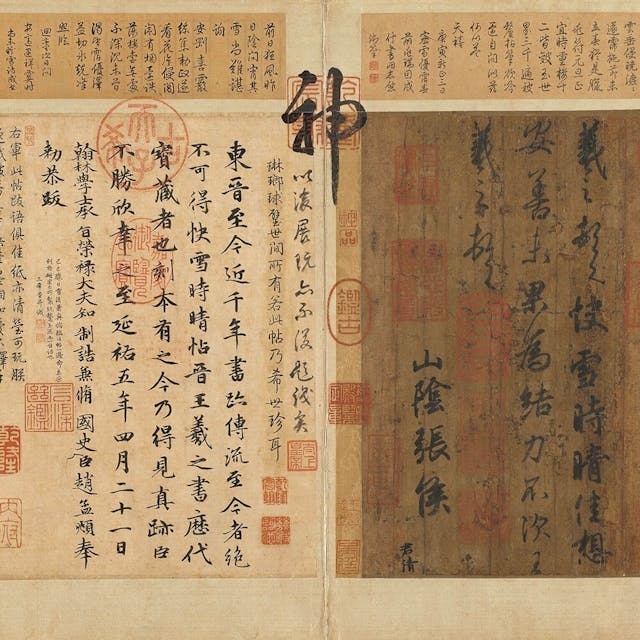

《快雪時晴帖》是三希之首,也是乾隆最喜愛的書帖。這位長壽、智慧、民間總是津津樂道野史的大帝是有名的愛書法,也愛在收藏的書畫上題跋蓋印,在此帖上直接蓋了170個印。更在帖前寫下了「天下無雙、古今鮮對」8個小字、「神乎其技」4個大字來稱譽和表達他由衷的喜愛。

《快雪時晴帖》最初是王羲之給朋友的一封手帖。這裏,要引用一下台灣作家蔣勛先生對「帖」的解釋。蔣勛在2010年出版的《手帖──南朝歲月》這麼寫道:「魏晉時期,手帖是文人之間往來的書信,最初並沒有一定具備作為書法範本的功能。因為王羲之手帖書信裏字體的漂亮,在他去世後300年間,這些簡短隨意的手帖逐漸被保存珍藏,裝裱成冊頁卷軸,轉變成練習書寫、欣賞書法的範本,帖的內涵才從書信擴大為習字的書法範本。」

此帖一般認為是唐代精摹本,摹者何人歷代衆説紛紜。因帖上有褚字半印,故也有傳是唐代大家褚遂良所臨摹。它在收藏上更是歷經各代名家和皇庭內府。元代有趙孟頫題跋,宋時又被宋四家的米芾「寳晉斎」所收,南宋時藏於高宗內府,有當時年號「紹興」之璽。

三希堂三寶中,《中秋帖》和《伯遠帖》在清末被同治帝妃子敬懿偷偷賣出皇宮,之後輾轉民間,直到1951年國家文物局香港秘密收購小組從香港市場高價購回。而《快雪時晴帖》當年為避日軍戰火與其他故宮文物一起被運到上海法租界,七七事變之後再運到四川,最後在1948年終於漂到台灣,現藏於台北故宮博物館。圍繞着三希的故事簡直就是一部近代史,曲折離奇中見盡人性。戰禍人禍,它們曾有機會相聚,又失之交臂,至此,已有100多年未曾相見。

《快雪時晴帖》之美

《快雪時晴帖》共28字,字字珠璣,被譽為「二十八驪珠」:「羲之頓首。快雪時晴。佳想安善。未果為結。力不次。王羲之頓首。山陰張侯。」這是王羲之在一場快意的大雪之後寫給朋友張侯的一張手帖。向其問候,也提及想要安頓卻無結果,力所不及,就隨他去吧。此帖簡短,如何斷句、解釋各家也有不同説法,但大致意思相差不大。「不次」是王羲之手帖中常用的結尾短句,總之就是好多話不想再說,無奈無語之感。此帖比王羲之其他帖更瀟灑隨意,充滿着風雪後轉眼又有陽光,世事大抵如此的感悟之意。

此帖結構平穩,也顯出書者的氣定神閑,不疾不徐。起筆收筆皆藏鋒,橫轉豎時也都是圓轉的筆法。明代鑒藏家詹景鳳以「圓勁古雅,意致優閒逸裕,味之深不可測」來形容它的特色,並認為趙孟頫的書體頗受此帖的影響。此帖也有羲之書法最大的特點,「體勢」極其優美。「體」是指結字的形狀和姿態,「勢」是指筆劃產生的律動感。讀此帖,可感覺到字之間的氣息流動,互相呼應。字的重心不時有偏左或偏右的變化,有如吸氣呼氣,自然而又帶來變化的美感。

記得蔣勛先生2008年在香港光華的「台灣月」中受邀講過《快雪時晴帖》,以「談乾隆的三希堂與東晉文人的生命風範」為題。他當時就笑説,這28字除去稱謂落款只有15字,根本就是現代人的手機簡訊。至今記得這句話,是因為這個比喻實在是很貼切。它簡短、隨意,表達雪後那一刻心情,像極了我們今天和朋友間的絮叨,表達之意更有點像今日的網紅詞語:「不想努力了,不如躺平!」唯一不同的是,今人是無論如何都寫不出如此之美的字了。但是,從另外一個角度來説,也許我們是該放下對書法的敬畏,不妨就把它看成是王羲之的一條簡訊來邀約我們一起去看雪,一起「躺平」。這樣的話,是不是會多一些年輕人、門外漢會願意走入這些展覽去欣賞呢?

對喜歡藝術、有閲讀這個專欄的讀者來説,此帖貴為國寶級別,今次展出之後,下次再見不知何時。所以,這絕對是一次不能錯過的大美之約,我們一起約起來?

「寫盡繁華──晚明文化人王世貞與他的志業」展覽

地點:台北故宮博物院

展期:2022年10月5日至2023年3月21日

專題網站:https://theme.npm.edu.tw/exh111/WangShizhen/