承接上文:〈暴力、極端主義與本地激進青年人〉

我的住所頗近理工大學。在3年前風聲鶴唳、硝煙處處的一個夜晚,我走過滿目瘡痍,猶如廢墟的加士居道,進入通向理工大學的一個隧道。隧道的出口被家具和數不清的雜物所阻塞,只留下一個很小的出口,有幾個年輕人把守。

我說想穿過去,往尖沙咀某處。一個年輕人對我上下打量,看出這個中年胖子該是普通市民,就放下心來,相當和善地告訴我,這裏已經過不去,還特意教我該如何繞道,用最快的方法去到目的地。他的笑容如此單純,洋溢着大學生的朝氣和青春。

但是,我知道當第二天的太陽升起,他就會投入那不顧一切,將對方視為仇敵,置之死地的所謂保衛戰。他現在身在何方?是幸好脫身,還是官司纏身,或者鋃鐺入獄,甚至已經遠走異地,永遠回不了他土生土長的香港?如果時光倒流,能夠再次選擇,他還會選擇這一條不歸路嗎?

這些問題本來不該我去想的。真的要去想的,去思考的,在午夜夢迴之際,好好的撫心自問的,該是那位依然居住於半山豪宅,置身事外,日入斗金,自己的孩子丁點也沒有參與如此有意義和光榮的政治運動,卻笑笑口聲稱「暴力有時或可解決問題」的本地法律精英。

這類大人,他們既有義務,也有責任,去想一想這些曾被他們所鼓動、所支持、所大力讚頌的青年人的處境和前路。

這應該是最重要的政治倫理和基本道義。

他會想到那些青年人嗎?

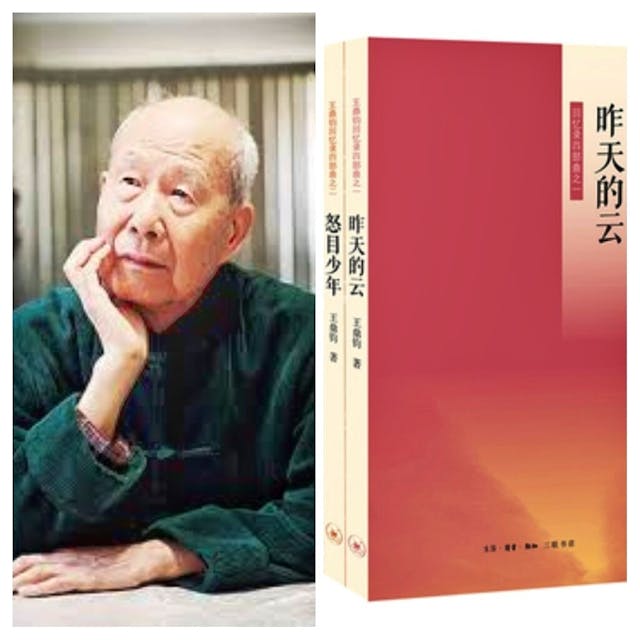

寫到此處,我不禁想起台灣散文大師王鼎鈞的一段沉痛話語,真是歷經滄桑,洞若觀火的肺腑之言:

「大時代的青年是資本,是工具。我們振翅時,空中多少羅網;我們奔馳時,路標上多少錯字;我們睡眠時,棉絮裏多少蒺藜;我們受表揚時,玫瑰裏多少假花。渴了,自有人向你喉中灌酒,死時,早有人為你準備好墓誌銘。

天曉得,因為熱血,多麼狹隘的視界,多麼簡單的思考,多麼僵硬的性情,多麼殘酷的判斷,多麼大的反挫,多麼苦的果報。」

附註:3個補充

有一個想法,一個觀察,一件史實,與以上話題息息相關,予以補充。

第一,有關清末青年革命黨與本地青年之類比。

類比之目的,是為了找出兩者的相似之處,但是不能想當然的對等,以免有過度抬舉之誤。青年革命黨和本地憤青不同處甚多,尤其在境界和心態上,且舉兩點。

其一,如果時光倒流,我可以肯定那些革命青年黨人依然會捨身赴義,為了民族家國和革命大業而再次付出自己的生命,這裏當然包括以精衛自許、畢生寄望曲線救國的汪精衛。這些人,才是真正有理想、有擔當、慷慨激昂的的燕趙之士。

同樣的時光倒流,色厲内荏的本地青年之選擇應該很不一樣,具體可參考前青年領袖岑敖暉坐牢4個月後所發出的「唔知自己為緊乜X困喺度,」「甚至有思考,其實自己是不是做咗condom」的論點。

看到此處,我們也不妨想一想,想想那些採取極端行動,目前鋃鐺入獄的青年們,如果他們可以重新選擇,還會採取同樣的思路和行動嗎?

其二,清末的激進革命黨人,絕大多數均為社會精英,例如汪精衛就是清末官費保送日本,畢業於日本法政大學的留學生,才華洋溢。這些仁人志士雖然激進,但是為了革命事業,他們都願意抛頭顱、撒熱血,全然不顧自身前途和安危。

回看本地那些官司纏身和鋃鐺入獄的激進青年(也包括成人),有哪一位是大學神科學生?有幾位是醫生律師會計師?據聞幾年前醫學院的醫學生群情洶湧,熱血澎湃,要求譴責政府和警方,繼而宣布罷課,但同一時間也提出現實要求,之後校方必須予以補課。

本地商業社會培養出來的精英青年們,去到最後,還是相當理性和清醒的。

第二,不宜將本地青年與紅衛兵類比,也是類比不當的問題。在2019年9月,社會輿論將本地激進青年與紅衛兵類比,我發覺似乎不妥,將一些看法發給前輩分享。現抄錄如下,也説明並非馬後之砲:

「……目前社會普遍將本地激進學生類比於紅衛兵,我覺得如此並不精確,更有抬舉之嫌,原因如下:

1. 紅衛兵起碼是愛國愛黨愛主席,底氣充沛志飽滿,而不是空叫口號的虛無主義者;

2. 紅衛兵起碼熟讀馬列,口誦紅寳,有理論基礎,而不是空中樓閣,虛無縹緲的自由和民主;

3. 紅衛兵性質不同,分為激進派、中間派、逍遙派等等,成分複雜,心態各異,難以一概而論,與現在那些面目模糊,思維卻極為雷同的新青年並不同;

4. 紅衛兵是真誠地相信、真誠地投入,破舊立新,迎接新世界。現在的青年人,許多只是抱着網絡戰爭遊戲的心情參與暴動和破壞,從中獲取廉價的無上快感,猶如參加一場又一場肆無忌憚,為所欲為的嘉年華會;

5. 紅衛兵最終會懷疑、反思、痛苦、後悔、懺悔,甚至為自己所帶來的傷害而道歉。當然也包括了找諸多藉口來輕易開脫,例如蒯大富等等。而我相信這一代港產新人類無論造成多大的破壞,很難有惻隱之心和後悔之意。」

我現在還是如此看。

第三,青年汪精衛的清醒。汪精衛是近代史上的悲劇人物,相當複雜。但他為國獻身,捨身取義的遠大志向,毋庸置疑,而令人佩服的是,他在刺殺事件暴得大名後,面對政治高位的誘惑,所作出的無私選擇和清醒判斷,相當值得我們參考。

民國成立後,汪精衛因刺殺攝政王及議和南北的功績,受到各界擁戴。面對政治高位的誘惑,汪以「自顧才力實不能勝」為由,予以堅決推辭。繼而辭去一切職務,淡出政治,赴法留學,從事思想文化上的工作,以期啟蒙人心。

汪精衛如此選擇,既有無政府主義的理想,也有現實的衡量。他明白到年輕的革命黨人,空有救國熱忱,卻乏政治能力,唯一可依賴的政治資本,就是理想和熱情,以及在此基礎上的道德感召力。如此投入政治,不僅不能有所作爲,反而誤國誤身。這個階段的汪精衛,極有自知之明,相當清楚自己的政治能力和人生閲歷不足以負建國重任。

在寫給吳稚暉的書信中,汪精衛認為有良心的人都願意如牛馬一樣,貢獻國家。但是這些牛馬需要茁壯長大,才能有所用。如果將民生國計交給初生之犢,無異於瞎馬背人,必將墮入深池。最後,他用了一個相當深刻的比喻,來形容這類徒具熱血,缺乏能力,卻會造成嚴重後果的「牛犢」和「瞎馬」,那就是 「其心無他,其罪當誅 」。

但是,又是誰讓這些「牛犢」和「瞎馬」捲入政治,為之歡呼鼓掌,熱淚盈眶,激動得不能自已呢?

汪精衛的文筆真好,歸納得真是傳神,「其心無他,其罪當誅」,值得我們好好思考,反復思量。

附註:

「其心無他,其罪當誅」的原文,相當值得研讀:

「人苟良心不死,莫不欲授銜轡於社會而自為其牛馬,然為社會計,亦當以其茁壯始令服役。乃事勢所迫,竟以出生之犢引重致遠,甚且瞎馬馱盲人入於深池,為此小犢與瞎馬下一判語,直可曰:『其罪當誅,其心無他』,亦可曰『其心無他,其罪當誅』。在人才不足之社會中,此種苦痛,無能倖免。弟此時心理及將來之所行亦俟。」(《汪兆銘致吳稚暉函,述革命與學問及研究國學之目的》)

極端主義 4-4