周三凌晨,我突然感到床舖輕微震動,朦朧中揉了揉眼,疑幻疑真。唉,難道人到中年,幻象頻生?迷糊之間,倒頭睡去。

清晨醒後一看手機,才得知距離香港約200公里的廣東河源市發生4.5級地震,餘波影響香港,雖然如此輕微,但最多市民反映及關心的是:「做咩唔發緊急警報?」

緊急?警報?

我不禁想起蒲松齡的一篇文章──〈地震〉。該文記載了康熙七年(1668年)發生於山東郯城的8.5級大地震,當時情景是這樣的:

「見樓閣房舍,仆而復起;牆傾屋塌之聲,與兒啼女號,喧如鼎沸」;

「人眩暈不能立,坐地上,隨地轉側。河水傾潑丈餘,雞鳴犬吠滿城中」;

「棲霞山裂;沂水陷穴,廣數畝。此真非常之奇變也」;

「康熙七年」這4個字很沉重。因為康熙大帝在位61年,是中國歷史上最多自然災害的時代,地震尤其頻繁,以京師大地震最為慘重。康熙致力救災,更下「罪己詔」,在病逝前一年,還親自撰寫了〈地震〉一文,分析地震成因,予後世參考。

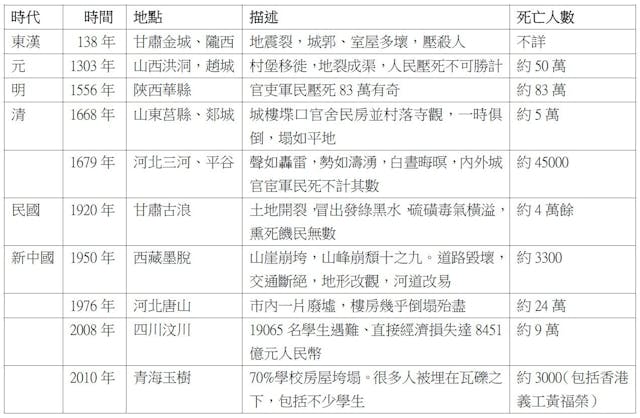

我們也不妨再看看中國歷史上部分地震記錄。

作為21世紀的香港人,我們不妨多些參考中國災難史,或觀看電影《唐山大地震》,可減少下次餘震時的過度反應。

中國與地震

是的,中國本就是個天災頻繁的國家,其地震頻率佔全球三分一,死亡人數佔全球一半以上。最高頻率的地震區是青藏高原,然後就是華北地區,包括河北、河南、陝西和安徽等地,造成生靈塗炭的唐山大地震即發生於此地震區。

而愈是往南,地震的機會愈低。作為南方大省,廣東也有不少地震,在空間分布上,多集中於瓊雷、粵中、潮汕三大凹陷地帶。

而香港位處歐亞板塊之內,遠離板塊邊緣600公里,發生地震的機會極低,也從未引起任何傷亡。最嚴重的記錄是1918年的汕頭7級地震,令香港少數建築物的牆壁出現輕微損壞,這是唯一引起損壞的記錄。

寫到此處,我不禁想起近代史家柳詒徵的《中國文化史》,書中對大禹治水着墨甚深。這是因為救災防治必然涉及全盤規劃,實乃經國治世的大業,災難和治理也成了民族記憶和憂患意識的重要源頭。

如此説來,偏於一隅的香港可真是得天獨厚,既沒有地理上的自然天災,也免了文化上的憂患意識,頗具獨善其身,可以真空發展的意味,倒是中國版圖上的特例。

地理環境與文化底蘊

如此看似舒坦自在,更可事不關己,隔岸觀災。但稍作思考,便知不妥,更有隱憂。為何?因為陰陽辯證,禍福相依,人如果過於安逸,缺乏後顧之憂,且視野狹隘單調,那麽就難以發揮潛能,敏感度也會降低,甚至會漸失某些能力,這和醫學上的廢用性萎縮,道理並無二致。

本地人視為第二故鄉的日本,就是正面例子。頻繁的自然災害,朝不保夕,如此形成日本人的危機心理。但也因如此,日本人既懂得生產舉世無雙的防災設施,更在文化上醖釀出「物哀」美學觀念,影響深遠。

我們常見的四季變化也蘊含類似道理。雷競璇教授在留學回憶《窮風流》中,有一篇〈巴黎的梧桐樹和時光〉,觀察透徹,意味深長。

他早年留學法蘭西,居於巴黎,此地四季分明,梧桐樹葉之顔色枯榮也隨着季節轉變。雷先生認為如斯景觀令人相當敏感,「察覺到時間不停地過去,也影響到人們的時間觀念」,感悟到「生命中在逐漸耗損中終有窮盡的一天」,也「更具動力去做些什麼」,歷史上的燦爛文化,也因此醖釀而生。

相比起來,「在熱帶地方的非洲和南美諸民族,在文明的發展上都落在後頭,這大概和時間的觀念有若干關係。」

他後來回港生活,感到此地「四季皆綠」,變化甚少,「雖然香港人並不因此像非洲人那樣慢條斯理,悠閒度日,但無論如何,(我)總覺得這裏欠缺了一些可以觸動人底感情的景觀,欠缺了一些深沉的動力。」

何為「觸動人底感情的景觀」?我認為既有四季變化,也該有自然災害,兩者均能觸碰到人底情感;至於「深沉的動力」,則來自對文化的敏感度及植根於歷史的憂患意識。

很可惜,這兩樣元素在本地是先天缺乏,後天更是不足。

特殊的香港,獨特的後果

香港確是中國版圖上的特殊例子。在地理上,這個四季並不分明的地區得天獨厚,既無自然災害,也因背靠大陸,面向大洋,成就了得天獨厚的商業之都;且因國際政局,能夠遠離内地發展進程中的摸索和陣痛,在短短的時間裏,躍升為「亞洲四小龍」。

正因如此,我們既無天災憂患,社會也無多少折騰,更無需歷史認知,如此自由安逸,也符合小島視野。但也因如此,自由卻無根的本地文化,很容易演變成以「模擬、附和、盲目崇拜,隨波逐流」為特色的「雜取文化」(古兆申語);本地群體也很容易成為著名文化人包錯石所說的「原子式自我」,一切從「我」出發。

這方面本地中產階級最為典型。根據呂大樂教授在《四代香港人》中的分析,嬰兒潮的一代人(1946至1964年),生得逢時,碰上本地經濟騰飛,成功上位。他們相信自己所得乃憑個人實力(苦幹、聰明、醒目、變通),而不是社會結構或國際局勢所造就的成果。

既然如此,他們最大的「憂患意識」就是能否保有現有利益和優勢,以及所謂的自由空間。這從他們孜孜不倦、不惜代價的為兒女謀取資源的教育競爭中,體現得淋漓精緻。如此風氣及心態,也必然影響下一代。

故此,「我」成了本地時空觀念上的唯一坐標,且缺乏文化根底和歷史參照,一旦遇上變化和衝擊,很容易反應過度,甚至會出現錯亂和失序的現象。

最為典型的例子就是在3年前的社會事件中,本地傳媒和文宣的用詞無比嚴重,慘痛絕倫,例如「民不聊生、生靈塗炭、水深火熱、慘絕人寰、白色恐怖」,這些字詞,猶如瘟疫一般,彌漫此地,字面上的痛苦,遠超世界級的9級大地震。

一個四季雷同,既無自然災害,生活相對穩定,又乏實質慘劇的社會,為何出現如此現象?3年過後,政治狂熱應已淡化,我們該可以冷靜想想。

更值得探討的是,那些令我們自以為傲的地理「條件」和社會「優勢」,究竟給了我們什麼?又令我們失去了什麼?我們本身具備了什麼?又欠缺了什麼?

這是這場輕微餘震所帶給我的感慨和聯想。