1 月6日,美國國會大樓被特朗普的支持者衝擊及佔據,令全球目睹了猶如羅馬淪陷的一幕,就是這一砸一佔,讓美國的聲望和全球影響力付出了沉重代價。事件暴露出美國民主的脆弱性,並給美國民主的未來蒙上厚厚的陰霾。

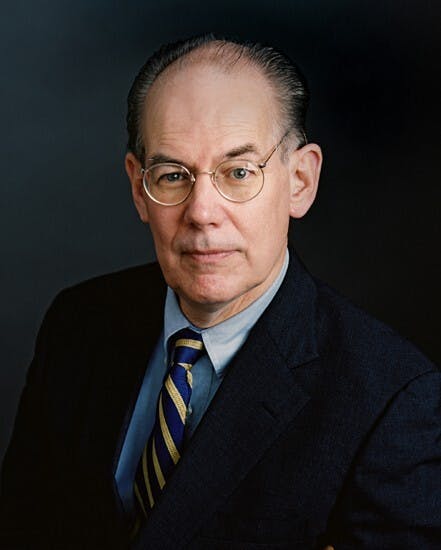

特朗普的暴走、美國大選亂象叢生,以及國會山莊這鬧劇,令西方頓失全球民主燈塔,卻變相為現實主義大師米爾斯海默(John Mearsheimer,下稱米氏)「平反」——他在20 年前於《大國政治的悲劇》中已斷言大國競爭不會結束,之後更在2018 年的《大幻想:自由主義之夢與國際現實》中,指出自由主義霸權——冷戰結束後美國所奉行的外交政策——注定要失敗,但始終曲高和寡,與後冷戰時代精神不符,不受政界所重視,不過這一年多的發展終於印證了這位大師的理論與預言。

現實主義終獲「平反」

其實從2018年起,已有不少學者在討論自由主義國際秩序(下稱自由秩序)的衰落與終結,只是當時未見西方社會及美國霸權出現重大問題,再加上自由秩序和西方意識形態長年被神化,人們大都不以為然,甚至以為是危言聳聽。之不過,特朗普和疫情對歷史起了極大的加速作用,歷史的裁判一眨眼便殺到眼前,令所有人都措手不及。

米氏的理論框架對我們重新判定目前的現實非常重要。首先他指出國際秩序有3種,分別是現實主義的(realist)、意識形態的(ideological)和「不可知論」的(agnostic ,即非意識形態或非普世性的)。在兩極和多極世界裏,只可能出現現實主義國際秩序;自由主義國際秩序只能出現在主導國家是自由民主政體的單極格局中——如果霸主所信奉的意識形態具有普世性,要傳播到全世界,便會形成意識形態型的國際秩序,不然則會形成不可知論型(非普世性)的國際秩序。

現實主義大師:自由主義霸權注定要失敗人們傾向認為從1945年起,美國便在踐行意識形態型的國際秩序,即上述的自由秩序,而米氏就讓我們認識到這是個誤解:實際上美國在二戰後曾踐行兩種不同的國際秩序,冷戰時期的是不折不扣的現實主義國際秩序,要到冷戰結束後才正式開始領導意識形態型的自由秩序。

這兩者的區別尤為重要,因為在踐行現實主義國際秩序的兩極或多極世界裏,大國的政治意識形態基本上是無關緊要的——事實上,在現實主義的秩序裏,列強間的優勝劣敗大多由經濟實力所決定,美蘇之間也是如此,與它們的意識形態沒有多大關係。反而自由主義意識形態的神話與迷信,是要到美國贏得冷戰後,才被塑造出來的,因此自由秩序要到1990年才正式出現,而米氏就是要說明這自由主義霸權注定要失敗。

米氏在其〈注定失敗:自由主義國際秩序的興衰〉一文中,指出2019年是冷戰後形成的自由秩序的崩潰之年,支撐它的結構的板塊正在轉移,已沒有什麼辦法可以修復和拯救它。而自由秩序注定要崩潰,是因為秩序中含有自我毁滅的種子。

自我毁滅的種子

這裏讓筆者複述米氏的主要論點:他認為美國及其盟友所建立自由主義國際秩序面臨三大問題。首先,干預其他國家以使其成為自由民主國家是極其困難的,而且在全球進行這種雄心勃勃的社會工程計劃,肯定會適得其反,並會削弱自身的正當性,(目標國家的)民族主義幾乎肯定會成為美國推行政權更迭的重大阻力,害怕遭到政權更迭或其他形式的干預的國家亦會團結起來,尋求制止美國自由主義議程的辦法。

第二,不斷擴大的自由秩序(如歐盟、世貿組織等)在自由主義國家內部造成了嚴重的政治問題,特別在主權和國民身分兩方面。歸根究柢,民族主義令人們高度重視自決和主權,使它與限制主權的國際機構形成了根本上的矛盾,令人們感到外國勢力正在控制他們的生活,最後造成了像英國脫歐的情況,令自由民主國家的矛頭反過來指向自由秩序。

第三,高度全球化在自由民主國家內部引起了重大的經濟和政治問題,包括霸主美國本身。這些問題包括失業、工資停滯與下降,以及顯著的收入不平等,最終導致對自由主義國際秩序的支持受到嚴重削弱,所以特朗普上台很大程度也是自由主義霸權失敗的結果。

與此同時,高度全球化非但沒有令中國受到自由主義的約束,反而使它成為最大受益者,迅速晉身為大國,從而改變了全球權力均勢,終結了後冷戰的單極格局——這正是形成自由秩序的先決條件。

後自由主義時代來臨 美國更難採取攻勢

儘管我們清楚沒有國際秩序可以永遠存在,卻不是所有人都能親歷目前這恍如春秋戰國之交的分水嶺和大變局。毫無疑問,自由秩序正在瓦解,但這不代表所有秩序都會崩潰——取而代之的會有3個國際秩序:美國與中國將有屬於自己的有限秩序(bounded order),等同於冷戰時期的美蘇陣營,在它們之上仍會有一個薄弱的國際秩序,用以處理軍備控制、氣候變化、全球貿易等國際問題,本質上這3個秩序都屬現實主義的秩序。換言之,以自由主義意識形態作為國際秩序和外交政策目的之日子將一去不返,即使西方繼續行自由主義,實質上也是「以自由主義之名,行現實主義之實」,只為其利益服務,對此人們也好應從意識形態的幻夢中蘇醒過來。

另一方面,無論是由於自由秩序的失敗也好,美國當前的亂局也好,美國今後也再難以如以往般對外輸出民主,更難以對威權主義領導人問責——失去了這意識形態利器和道德高地,中美今後的勢力消長將更多由雙方的經濟增長所決定。即使美國能夠重新聯合歐洲及其他民主國家,其經濟總量也是僅超過全球GDP 的一半而已,然而就在拜登快將上任之際,歐盟卻無視美國警告並選擇「跳船」,與中國達成談判已久的《中歐全面投資協定》,猶如給美國一記耳光。可見在後自由主義時代,歐美同盟關係亦非必然,美國可能需為守住這半壁江山而耗費大量心力,一個不好,拜登的下場將可能是鞠躬盡瘁,死而後已,卻無力回天。

原刊於《明報》,本社獲作者授權轉載。