1942年末,傅秉常獲任為駐蘇大使。蘇聯根本不重視與國民政府之外交,傅秉常更被一些無知之流,嘲笑他在駐蘇期間,從未見過史太林。

孫中山為了延續自己的革命事業,亦希望得到英國之助。他曾在1923年初赴港,並訪香港大學。因孫中山即將訪港,但香港方面阻止孫中山登陸之禁令仍未解除,胡漢民希望傅秉常透過其在港人脈,能在這事上幫忙。

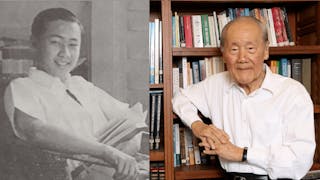

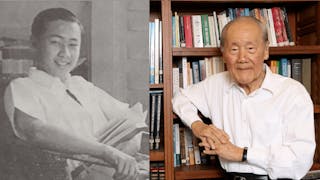

本文主要根據傅秉常現存各年日記、他晚年在台期間接受近史所訪問而成的《傅秉常先生訪問紀錄》,輔以其他原始資料,嘗試從多方面為大家介紹這位港大早年傑出校友精采的一生。

就我而言,可以說父親對我的教育確實十分開明,賦予我極大的自由,可以開心上學,讀想讀的東西。這點常引起母親擔憂,母親覺得我的生活需要多點規矩,但父親極力避免讓我接受他自己不得不經歷的那種傳統教育。

陳魯勁以「我是山人」筆名寫武俠小說始於戰後《廣東商報》,處女作是《三德和尚三探西禪寺》,一鳴驚人,稿約紛至,後來成為技擊小說最多產作家。

在我心中,中國的不平衡讓人不可思議。母親眼中的中國,是她害怕會消失的傳統中國,她希望自己的獨生子對此能多少有所了解。母親將之視為職責,要讓我盡可能多認識中國,因為我是生長於異鄉的孩子。

作為財經人,早已預料若有發展商收購此黃金地段物業,必是打她的主意,煎皮拆骨、推倒重來,建商廈或住宅!怎會有人如新世界發展副主席鄭志剛那樣,不是把金錢,而是把歷史文化放在第一位。

香港回歸後一國兩制已經實行23年,對兩岸三地有什麼深遠影響。香港中文大學前校長、社會學系榮休講座教授金耀基指出,一國兩制只是法律上的東西、政治的語言,你怎麼可以把它轉化為一個操作規則一種管理詞彙?

單偉建生於1954年,12歲便經歷文化大革命的洗禮,15歲被下放到內蒙古荒漠戈壁灘苦寒之地「屯墾戍邊」,他以無比的堅忍鬥志在生產建設兵團的「農業連」捱過6年非人生活。

新世界發展旗下公司成功投得北角皇都戲院大廈的100%業權,其後開展香港近年少有、由私人發展商主導的大型古蹟保育項目。

北宋立國,儒家進入衰微之世,佛教自東漢傳入,從此大興,道家亦然,此期二有佛道之爭,儒家全無地位。

香港大學初創之時,儀禮有篳路藍縷之功,對大學的長足發展有很大的貢獻。本文透過發掘原始資料,嘗試向各位讀者介紹儀禮不平凡的一生。

今年初,上海街一列舊騎樓被活化成嶄新文創空間,迅即成為打卡熱點之餘,亦喚起市民對騎樓的絲絲記憶。

國父孫中山曾經慨嘆中國人是一盤散沙,但潮人在海外素以團結齊心聞名,無論何時何地,一句「家己人」,萬事好商量。饒公在「碑記」中對潮州會館籌建過程記述甚詳:「第26屆會長廖君烈文奮袂首倡,奔走呼籲」。

倫文敘是明朝廣東第一個狀元,他自幼家貧但發憤讀書早有文才,其頭腦古靈精怪,故有「鬼才」之稱,經常以「對對」諷刺對手。

有老友問我有冇讀過《木蘭辭》?花木蘭故事怎樣出現?既然花木蘭不是漢族人,點解又會變成漢族人英雌?

今日大陸的任志強和許章潤等,再「敢言」也在「黨天下制度」的籠子裏。他們最多也只能以蘇東坡或魏徵自居,但侍奉的皇帝又與唐宗宋祖之類不同。

在此庚子年初秋,金桂飄香,花香送他一路好走,安然魂歸天國,我們永遠懷念新界一代才子──溫漢璋。

柬埔寨是東協國家中一個較為神秘封閉、開發遲緩的國家。如不是世紀之交在此舉行了一場台商大會,我可能不會主動規劃遊訪。然而,首次經驗畢竟令人難忘,回味無窮。

余皓媛承傳了祖父余達之的善舉,積極參與社會服務,為兒童及青少年爭取權益,對社會及工商業界,付出莫大的貢獻。她希望年輕人保持正面樂觀的心態,努力尋求新知識,亦可多參與社會服務,身體力行,讓一代影響一代。

1956年,由一群漫畫家李凡夫、李凌翰、陳子多、區晴、黃蒙田、鄭家鎮等人合資,出版了《漫畫世界》半月刊,再度掀起香港漫畫界的熱潮。

就香港而言,達之翁在九龍塘的又一村住宅社區建設項目絕對是超前、超時代的大膽嘗試,以現代社會均衡發展的眼光規劃,極有遠見。以香港現況而言,尤其是嚴重的土地房屋問題,達之翁當年的建樹實有參考的價值。

筆者的老總書房有幾份《70年代》雜誌,封面都很經典,包括威利警司帶隊打人、淮遠整蠱英女王、抨擊香港節粉飾太平等期數,有興趣者可來書店閱覽。

由灼見名家傳媒主辦,語文教育及研究常務委員會支持及語文基金撥款的「攝・寫・文人」推廣中文的實地考察二︰香港大學與文人足跡由陳天權先生導賞,第一集會走過香港大學歷史最悠久的本部大樓及孔慶熒樓。

港澳兩地對吳公儀、陳克夫歷史性比武議論紛紛,香港《新晚報》總編輯羅孚靈機一觸,決定由旗下編輯陳文統在報紙撰寫武俠小說。

享年81歲的佘幼芝女士,祖藉廣東,是袁崇煥第17代守墓者。她耗盡一生,為守護明忠臣袁崇煥之墓,長居北京,緣於恪守祖先遺訓「後代要堅持為袁崇煥守墓,不得回到廣東老家」。

如果漢代就有國際足協的話,名將霍去病很可能就是2000年前的世界足球先生。

馮珍今女士帶我們遊覽香港中文大學新亞書院。除了能看到特色建築物,還深入新亞校史館,邀得新亞校董黃浩潮先生為我們一一講解展品。

抗日戰爭時期,敵強我弱,日軍武器精良,訓練有素,故國軍曾認為要以三倍兵力才有望抵禦日寇,然則日軍有150萬人戰死,我方官兵陣亡又豈止2、300萬之數?

南京大屠殺是滅絕人性的魔鬼惡行,不能不痛斥、揭露。可是我們卻忽略了統計全中國八年抗戰損失了多少生靈,而這個驚人數字,又是死人夠多的南京大屠殺的6、70倍以上,難道我們就這樣輕輕帶過了嗎?