掉頭一去是風吹黑髮,回首再來已雪滿白頭。

──〈浪子回頭〉

一個不寐的人,一頭獨白對四周全黑。

──〈獨白〉

黑髮變白髮

「掉頭一去是風吹黑髮,回首再來已雪滿白頭。」余光中在呼應着、「文本互涉」着李白的「朝如青絲暮成雪」。不過,在這裏,余光中不像李白浪漫主義那樣朝黑而暮即白,而是寫實主義地寫數十年前「掉頭一去」的「浪子」,「如今回頭」時的黑白對比。究竟余光中在什麼時候頭髮上霜凝雪飄的呢?「紅學」的研究課題之一是《紅樓夢》的作者曹雪芹是胖還是瘦。「余學」中余光中的頭髮怎樣由黑變白,其詩怎樣作黑白的反映──這樣的一個課題,比剛才說的「紅學」那個,意義大有不同。

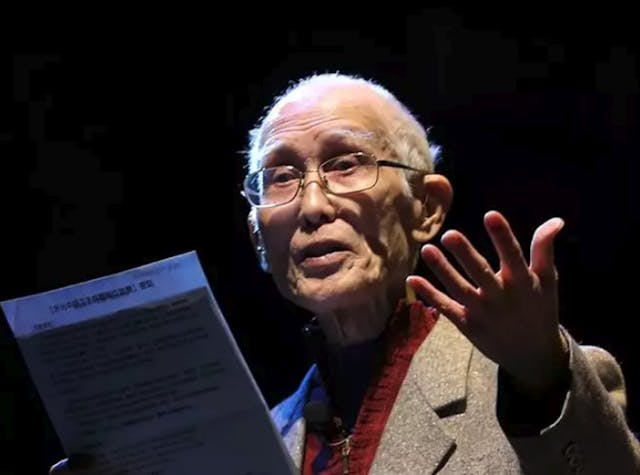

1969年余光中到香港演講,當時我是大四的學生,以游之夏的身分在一茶會,與仰慕的「蓮的聯想」者見面。詩人一頭濃髮,一雙粗眉,都是黑色的,好像是文星版《蓮的聯想》、《左手的繆思》深黃色封底的作者照片活動起來了。

一年半以後,在1970年的感恩節,我在美國驅車奔馳1,000公里,登上海拔一英里高的丹佛城,仰望群山和山上的詩人,白雪飄飄,好像飄上了詩人的頭髮,而且要「詩意地棲居」在髮叢中。萬里雪飄,茫茫一片,42歲的詩人算不算已早生華髮呢?商禽、蒼梧、全浩、我和詩人及其家人盤桓了數天,我念着天地之悠悠,竟忘了細察詩人是否已生華髮。

我那時在美國讀研究院。在《敲打樂》詩集中讀到〈當我死時〉:「當我死時,葬我,在長江與黃河/之間,枕我的頭顱,白髮蓋着黑土/在中國,最美最母親的國度……」

白髮蓋着黑土,讀者因這戲劇性的對比而眼前一亮:白髮蓋着黑土,最美……〈當我死時〉是1966年的作品。1976年的夏天,我在香港的馬料水見到詩人時,頭上的髮絲,已黑白相映了。原來早一年,即1975年,詩人已有這樣的詩句:

……燈下,你古老的溫柔的手

輕輕安慰他垂下的額頭

白了的少年頭輕輕垂下

這個「他」是余光中自己。這首〈溫柔的燈下〉用第三人稱而非第一人稱寫成,維持了一種美學的距離。白了少年頭時,詩人47歲。蘇軾「早生華髮」,見於他45歲時寫的〈念奴嬌·赤壁懷古〉。「多情應笑我,早生華髮」,多情多憂多愁,人生識字憂患始。烏台詩案使蘇軾的烏髮變白?蘇軾曠達,尚且可憐白髮生。「可憐白髮生」是辛棄疾說的。韓愈也可憐白髮生,他年紀還不到40,就視茫茫而髮蒼蒼且齒牙動搖。岳飛更可憐了,「白了少年頭」。「白了少年頭」是虛寫還是實寫呢?果真滿江紅而滿頭白?岳飛寫〈滿江紅〉時只有30多歲。

余光中30歲時在美國深造,84歲的美國元老級詩人佛洛斯特一頭銀髮,年齡差距逾半個世紀的東方西方兩個詩人會面時,余光中很想偷偷剪下佛老的一綹白髮,作為紀念,作為美的證物。

對白色情有獨鍾

「白即是美!」余光中如是說:

微灰是浪漫的,純白是古典

⋯⋯

黑白相映,更贏得繆思的垂青

笑少年是熱帶無雪更無韻

中年是溫帶有雪便有情

亦如黑人肯定自己的本色

說,黑即是美,讓我們肯定

白即是美⋯⋯

白色不恐怖,白色是美麗。這是余光中的白色頌歌。寫〈白即是美〉的那一年,余光中又寫了〈獨白〉。深夜讀書、寫作時,瞻前顧後,上天下地,古人與來者,一片悠悠,一片寂寂寥寥冷冷清清瀰漫在吐露港畔高樓的書齋之中。「少年的烏頭」不復見。天上地下只剩一盞燈,最後燈熄,只一「個不寐的人,一頭獨白對四周全黑」。這是余光中的「獨白」:獨自一個白頭;黃昏早逝,離曙色尚遠,喃喃話語出自口中出自筆下,孤獨地寫詩獨自在表白。「一頭獨白對四周全黑」。余光中何其喜用對比若是!

〈白即是美〉、〈獨白〉,無獨有偶,兩首詩都寫於1978年。一算,他正好50歲。年已半百,錦瑟無端五十弦。三十而立,四十而不惑,五十而知天命,而頭白,而獨白,而說白即是美美即是白。「日月忽其不淹兮,春與秋其代序;惟草木之零落兮,恐美人之遲暮。」恐詩人之遲暮?──不遲暮,白即是美!

《舟子的悲歌》、《藍色的羽毛》、《鐘乳石》、《萬聖節》、《蓮的聯想》、《五陵少年》、《天國的夜市》、《敲打樂》、《在冷戰的年代》、《Acres of Barbed Wire》、《白玉苦瓜》、《天狼星》詩集已出版了這些冊,長篇短製浪漫古典現代後現代中國西方詩篇式式形形感性知性內涵豐富風格多元,《左手的繆思》、《掌上雨》、《逍遙遊》、《望鄉的牧神》、《焚鶴人》、《聽聽那冷雨》、《青青邊愁》散文集已出版了這些卷,精新鬱趣博麗豪雄句式長短中西兼融,在文字的風火爐鎚扁又拉長,已煉出金光燦燦的余體,在「壯麗的光中」的余光中體。還翻譯了小說詩歌與傳記,還編輯雜誌專刊與叢書。非凡鳥浴火是鳳凰。「恐修名之不立兮」,而余光中的修名已立,好評從台灣海外都接踵而來。贏得身前名也必然是身後名,「可憐白髮生」。可憐也有可愛的意思。可有余迷像余氏當年要剪一綹佛洛斯特的銀髮一樣,也要剪下一綹余氏的白髮,留作「白即是美」的紀念?

白頭髮與金髮梳

一剪,白髮落地。巴伐洛堤。巴伐洛堤沒有白髮,至少我看不到。〈我的太陽〉和〈小夜曲〉唱了又唱,從翡冷翠唱到維也納唱到紫禁城,白天唱到黑夜雖然常常唱到滿額大汗,卻都只唱那些〈我的太陽〉和〈小夜曲〉。燈火輝煌,巴伐洛堤不必擔心白髮落地因為不曾長出白髮,因為不必「一頭獨白對四周全黑」,不用吟安一個字拈斷幾根鬚,不是要吐出心血乃止,不用像余光中那樣寫出〈鄉愁〉還要再寫〈鄉愁四韻〉,寫出〈民謠〉還要再寫〈搖搖民謠〉,寫出〈戲李白〉還要再寫〈尋李白〉,寫出〈等你,在雨中〉還要再寫〈珍珠項鏈〉。詩貴創新,不能重複先賢也不能重複自己,詩人不能只守成,因為詩人要突破,鳳凰要不斷火浴,彩筆要永久璀燦。巴伐洛堤沒有白髮而余光中白了少年頭一頭獨白。

白即是美,可是余光中反口了。白即是美美了兩年,余光中在1980年夢想回歸黑髮。〈兩相惜〉說:

哦,贈我仙人的金髮梳

黃金的梳柄象牙齒

梳去今朝的灰髮鬢

梳來往日的黑髮絲

……

梳去今朝的灰黯黯

梳回往日的亮烏烏

哦,贈我仙人的金髮梳

1980年前後,香港吐露港濱宋淇、思果、錫華、國彬等和余光中建成了一個小小的盛唐,這是余群余派沙田幫的全盛期,錫華說的也是喻大翔說的「中國自西式大學成立以來,似乎沒有一間在文壇上一時之內勁吐異彩如中大的」黃金時期,而余光中說,贈我一把金髮梳。李白在盛唐也必然有這樣的夢想。「酒入豪腸/七分釀成了月光/餘下那三分嘯成劍氣/繡口一吐就半個盛唐」,余光中筆下這樣的一個李白,「朝如青絲暮成雪」的青蓮居士,必然也祈求金髮梳。

仙人沒有贈來金髮梳,頭髮一直在灰在華在花在白在獨白着。1984年的〈不忍開燈的緣故〉中,余光中「已經五旬過半了/正如此際我驚心的年齡……天地悠悠只一頭白髮/凜對千古的風霜」。翌年寫〈老來無情〉,說自己老了。這一年他告別吐露港的山精水靈,到高雄中山大學當文學院院長。余光中說他不是高雄的過客,而是台灣的歸人。「春天從高雄出發」,木棉花文藝季在高雄盛開。這一年他寫〈歡呼哈雷〉充滿了國家民族的昂揚意志。他向刷着瀟瀟長髮的哈雷彗星致敬,並明言76年後哈雷彗星歸來。然而,下一次哈雷彗星重來時,「人間已無我」,「我的白髮/縱有三千丈怎跟你的比長?」白髮啊白髮,這一母題(motif)這一主樂句(theme)又來了。1988年〈還鄉〉的白髮母題就如特寫鏡頭:「蒲公英的一頭白髮」;「還認得出嗎?這一頭霜雪與風塵/就是當年東渡的浪子?」真是「鄉音無改鬢毛衰」了。

歲月無情 步入人生黃昏

1988這一年,流沙河在〈詩人余光中的香港時期〉一文中,說詩人寫黃昏落日的詩愈來愈多,他的向晚意識已出現。〈黃昏〉、〈馬料水的黃昏〉、〈暮色之來〉、〈黃昏越境〉……這是無限豔麗晚霞的大展示。流沙河比余光中年輕三歲,對歲月一樣的敏感──從屈原和荷馬開始,哪個詩人不對歲月敏感呢?荷馬勾勒傾國佳人海倫,說她看見鏡中自己的皺紋時,潸然淚下,沉思道:「為什麼我遭遇二度劫持呢?」第二度劫持是歲月無情,催她老去。唉,恐美人之遲暮!歲月如流,流沙河應該在紫霞赤金的豔麗中看到那詩中的白髮的。

1988年,流沙河的半個同鄉余光中,已至少半頭白髮。到他們1997年首次會面時,余光中已雪滿白頭了。流沙河說,香港時期(1974–1985),「余光中是在九龍半島上最後完成龍門一躍,成為中國當代大詩人的」。一如鄭朝宗之敬重錢鍾書,詩人流沙河敬重詩人余光中,評價他是中國當代大詩人。流沙河還說,就算余光中在八十年代停筆,他在文學史上的地位已穩如泰山。對,已穩如泰山或者四川的峨眉山了。而半個蜀人的余光中仍然在曠野攀登,仍然在燈下獨白。寫詩,是在書房苦練,詩之路艱險,並非坦途,1987年寫的〈壁虎〉如是說。

1992年,余光中初訪北京,初登長城──他說的「白髮登城」。翌年抱孫,做外祖父了,詩人的生命揭了新頁。外孫太小了,「還不算是預言」,「我太老了,快變成了典故」,65歲的余光中在〈抱孫〉中寫道。詩人幽默,且一生不輟創作,他以典故自喻。「老了,且太老了」,余光中不諱言老。不過,〈抱孫〉一詩都不提白髮,令我這個「獵白」者交了白卷。不提白髮,而老字用了。大概從〈抱孫〉開始吧,老字用得愈來愈頻密了。它成了這些詩文的關鍵詞,電腦滑鼠一擊,老字帶起的詞可列印成頁。翌年,在〈老來〉中,一開始是「老來的海峽無情的勁風/欺凌一頭寥落的白髮」。「老」和「白髮」一起出現,讀者觸目驚心呢,還是應用平常心看待?「寥落」在詩中有了呼應:髮已更稀,不堪再造林。杜甫的「白頭搔更短,渾欲不勝簪」不就是這樣的形象嗎?杜甫傷感於白髮稀疏時是45歲(〈春望〉成於757年),余光中嘆息「不堪再造林」時是66歲,表面看來,這位現代詩人對自己的體貌狀況是應該慶幸的。

滿頭白髮的感嘆

事實是余光中對白髮有無限的感嘆,寫〈老來〉之後翌年,余光中回母校廈門大學參加校慶典禮,寫了〈浪子回頭〉,裏面有前引的「掉頭一去是風吹黑髮,回首再來已雪滿白頭」。這首白髮之歌,黑髮與白頭的對照,成為余光中近年的縈心之念。30年前,夏志清說懷國與鄉愁是余光中的縈心之念,所謂obsession with China。今天,也是滿頭白髮的夏志清(註1),如果再評析余光中的詩文,一定會指出他新的念:obsession with snow-white hair。黑髮與白頭這一雙再平凡不過的詞語,在想像與創意極為豐盈的余光中筆下,不斷單純地呈現。在千詩萬句構成的璀燦繽紛形象中,黑髮與白頭是近期余氏詩篇中黑白片一樣醒目的意象。1998年他在《余光中詩選》第二卷的序中說:「我的晚年何幸……把一位老詩人的白頭安頓在此……故鄉當然也認不出我就是40年前風吹黑髮掉頭而去的……」2002年6月,他寫的〈新大陸,舊大陸〉,首段又引用了自己的「掉頭一去是風吹黑髮,回首再來已雪滿白頭」。

老人、老詩人以至詩翁,余光中在這幾年的詩文中都自認了。老年、晚年、暮年這些字眼,也慷慨地出現,這些詞彙構成他90年代以來的「自畫像」。「悅讀」余光中的陳幸蕙,也注意到「自畫像」中詩翁這一幅了。余光中1985年離開香港後,我仍然有不少機會和他見面。從中年到老年,從華髮到白髮,從詩人到詩翁,人活在變化奇妙的時光中,余群余派沙田幫如蒲公英,風飄雲散。而且,曾在蔡元培墓前敬禮的「黑髮黃郎」已不再黑髮;90年代錫華的華髮,在年前的照片出現時,已成了「雪滿白頭」;80年代的思果,那時蒙了「不白之冤」,為余光中所羨,現已逾八旬的他(註2),不知黑道白道爭持得怎樣。我這幾年,從中大到川大,從馬料水到荔枝角,從沙田到福田,滄海桑田,福福禍禍,禍禍福福,從中年到什麼年──晚年?後中年?仍然是中年?卻仍然心懷沙田幫,閱讀余光中,數十年而不變。讀他的「雪滿白頭」,也讀他的繆思。他問:「歲月愈老,為何繆思愈年輕?」他的繆思──或者說「妙思」(Muse)──「美麗而娉婷」,他的妙思:

非但不棄我而去,反而

揚着一枝月桂的翠青

綻着微笑,正迎我而來

且讚我不肯讓歲月捉住

仍能追上她輕盈的舞步

才二十七歲呢,我的繆思

余光中說:「要詩人交還彩筆,正如逼英雄繳械。與永恆拔河,我從未準備放手。」誠然,他一直在與永恆拔河。雪滿白頭這十年,他的散文、詩篇、評論等產量仍然不減,紫色金色黑色紅色藍色的五彩之筆依然璀燦。他寫西班牙鬥牛,余風仍在。而〈深呼吸──政治病毒一患者的悲歌〉證實他是個憤怒的詩翁。

近作〈新大陸,舊大陸〉說:「自從1992年接受北京社科院的邀請初回大陸以來,我已經回去過15次了,近三年尤其頻密。」長沙的李元洛全程陪他作湖南之旅;武漢的博士生導師黃曼君在「余光中暨香港沙田文學國際學術研討會」上背誦他的〈等你,在雨中〉;南京大學邀他演講,並在百年校慶晚會上誦詩;他的〈鄉愁〉在中央電視台和各地方電視台一次又一次地合樂而誦而歌;廈門大學的徐學完成並出版了《火中龍吟:余光中評傳》;他的詩集文集以至類似全集的作品集,從深圳到長春,出版了各種版本。他寫詩,寫遊記,關於長城、南京、黃河、泰山……消減了他的鄉愁。在台灣,余光中70歲壽辰那日,《中國時報》南部版頭版刊出大幅彩照,是詩翁暖壽的高興場面。

無懼死亡

儘管已雪滿白頭,他的筆依然「藍得充血」。1991年余光中寫了〈五行無阻〉,他說,任死亡把他貶謫到至荒至遠的地方,都不能阻攔他回到光中:

即使你五路都設下了寨

金木水火土都閉上了關

城上插滿你黑色的戰旗

也阻攔不了我突破旗陣

那便是我披髮飛行的風遁

風裏有一首歌頌我的新生

頌金德之堅貞

頌木德之紛繁

頌水德之溫婉

頌火德之剛烈

頌土德之渾然

唱新生的頌歌,風聲正洪

你不能阻我,死亡啊,你豈能阻我

回到光中,回到壯麗的光中

這是「光中宣言」,向死亡宣戰。余光中作品中不忌諱死亡,他表示不怕死亡。不怕死亡,當然也就不懼年老,不懼白髮了。然而,余光中真的不懼死亡嗎?人真的不懼死亡嗎?丹麥王子漢穆雷特(註3)懼怕死亡啊,很多很多人懼怕死亡啊!

在「高樓對海」之際,燈下的白髮詩翁,心事重重:

起伏如滿滿一海峽風浪

一波接一波來撼晚年

一生蒼茫還留下什麼呢

除了窗口這一盞孤燈

⋯⋯

有一天白髮也不在燈下

一生蒼茫還留下什麼呢?

⋯⋯

還留下什麼呢,一生蒼茫?

杜甫曾「獨立蒼茫自咏詩」,沙田幫之一梁錫華曾以《獨立蒼茫》為其長篇小說的題目。「一生蒼茫還留下什麼呢?」與永恆拔河,而詩真是不朽之盛事?〈白玉苦瓜〉宣示永恆的信心,然而,這首〈高樓對海〉問:「一生蒼茫還留下什麼呢?」這是安魂曲一樣不斷變奏的主題樂句。〈白即是美〉宣示不懼白髮,而〈兩相惜〉祈求仙人贈他還原黑髮的金髮梳。自稱老人、老詩人、詩翁,然而,不介意別人這樣稱呼你嗎?說已屆晚年、暮年、老年,這樣,未來還有多少時日呢?真的不怕「辭逆旅之館,永歸於本宅」?本宅是何地何鄉?從來沒有旅客自這「鄉」歸來啊!接近40年前,余光中的〈鬼雨〉說:「千古艱難惟一死,滿口永恆的人,最怕死。但凡天才的人,沒有不怕死的。」又說:「莎士比亞最怕死。150多首14行詩,沒有一首不提到死,沒有一首不是在自我安慰。」莎翁自我安慰,詩歌永生!

怎樣自我安慰呢?──死是遲早要來的,安慰自己並不老吧!人到中年百事哀,其中包括哀老年之將至。老本身就是病,病可治而老不能醫,錢鍾書如此警雋地說。中年之後是什麼年?我鄭重提出建議,向一切怕老的人,不要說是老年。那麼說是「後中年」嗎?這太西化了,而且,「後中年」到何年呢?我說是「華年」,〈錦瑟〉所說的「華年」。華是華髮白髮之華,也是華美之華。「華年」之後呢?那是「裕年」,裕是餘裕之裕。人均壽命現在是80歲吧?過了80歲仍健在,這以後的額外歲月是上蒼額外的賜予,是餘裕之年。

不妨向年齡50以上的男人女人做個問卷調查,今後不用老年晚年而用華年裕年之說好不好。

不管它華髮白髮,只要妙思依然妙齡,「美豔而娉婷」,「綻着歡笑,正迎我而來」,詩人絕不繳回彩筆,「詩還有一千首未寫完」。黃昏的晚霞,不,華霞,非常絢爛,「生命仍然在壯麗的光中」。於是,在「一生蒼茫還留下什麼呢?」的沉思中,詩人憑着自信,且一憑詩人本色鑄造新詞:只是五十六十或者七十八十而已,甚至「年方九十」而已,說,我正當華年!

──寫於2002年夏

註釋:

1:夏志清教授已於2013年逝世

2: 蔡思果先牛已於2004年逝世

3:Hamlet,一譯哈姆雷特,莎士比亞劇作《王子復仇記》主角。