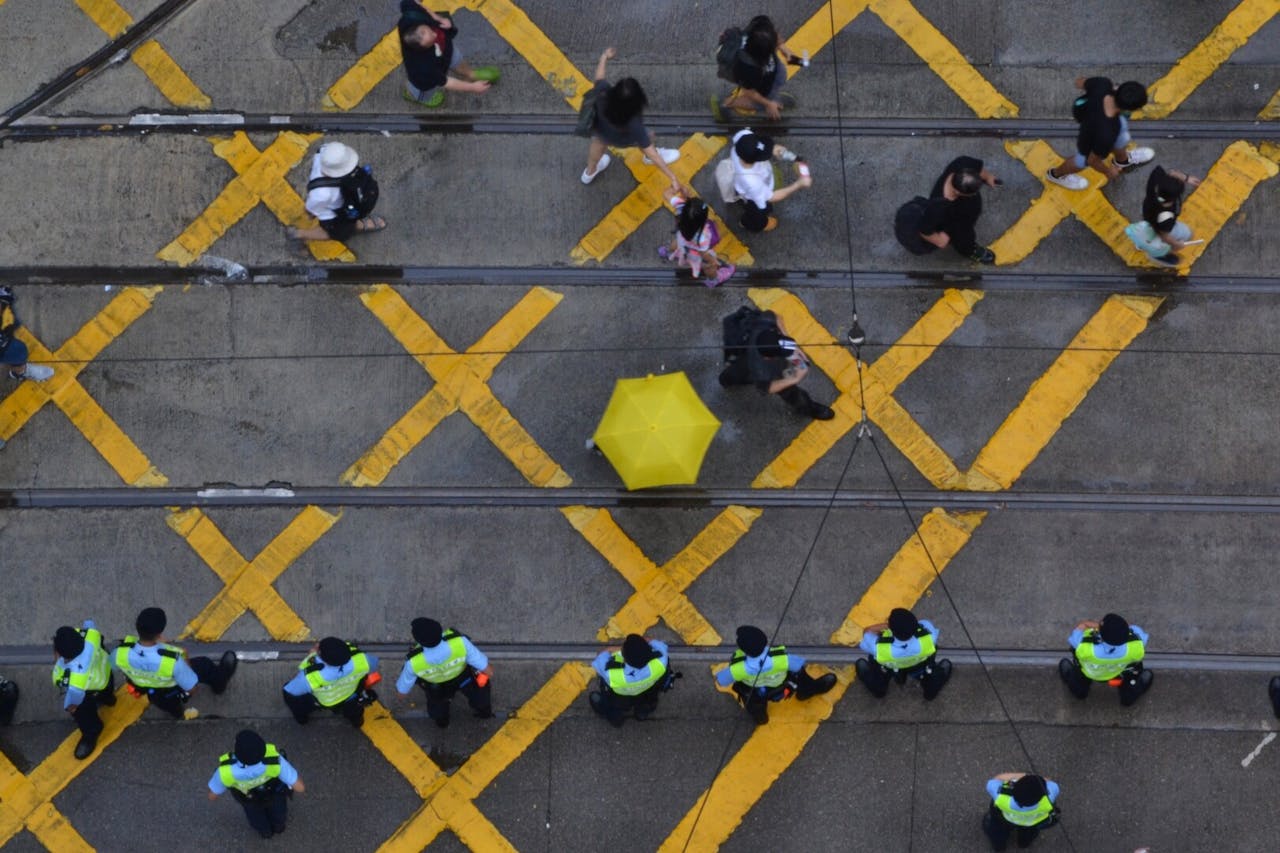

近年香港的流行語:禮崩樂壞。有趣的是,在香港這個日趨分化的社會裏,站在不同立場的兩大陣營,各指對方的所作所為,是這個「禮崩樂壞」現象的證明。

這就是說,在現時的香港社會裏,意見分歧之餘,站在不同立場的人士還會覺得對立的另一方,完全是他們所認同的價值、道德、規範的反面。這一方的人覺得對方是「反香港」;而另一方的人又覺得對方屬於他們所熟悉的「香港的反面」、秩序崩壞的代表。

近年時有機會出席不同社會圈子的社交活動,經常聽到這一種立場的人士力數對方如何拖累香港;而在另一個場合,則會聽到差不多完全相反的意見:香港之所以落得這個田地,皆因那些人做得出那些事。

偶然被問到作為研究社會學的教學人員,對目前社會的狀態有何意見,我多數半帶開玩笑地說:正在努力嘗試將兩種完全不同的看法整合起來,看看那會是一個怎樣的圖像。

這是互相指摘的年代:錯總在於對方。雙方面都覺得另一方令香港社會的制度與秩序不再像從前的模式;雙方面都覺得是另一方的行為、言論令香港「走樣」。於是,從這個角度來看,香港社會禮崩樂壞;而從另一個角度看,香港一樣是禮崩樂壞。

誰是?誰非?我最感興趣的問題,不是關於誰是誰非,而是為什麼在過去3年裏,整個香港社會甚少探究,究竟我們可以如何重建秩序、重新搭建溝通的共通基礎?我想說的是:究竟有些什麼東西是可以幫助我們,在不進入鮮明立場的討論範圍,而能夠相互溝通的呢?在過去幾年裏,大家似乎都忙於證明那些站在對立立場的人士有多錯,而少有嘗試尋找彼此都能夠接受的論述、規範、做法。

社會甚少探究如何搭建溝通基礎

一個所謂分裂的、敵我分明的社會,或者就是這種存在的狀態。在每個人的眼裏,主要是對方的所作所為有多錯。

我曾經在本欄的一篇短文裏提過,這種敵我分明狀態於我而言,並不陌生。曾幾何時,「冷戰」底下的香港社會,國共之間的對立狀態不單止是一個政治的問題,而且滲透到日常生活(由報刊、街坊組織、工會、百貨公司、書店、體育運動到電影等等)。在那個時代,政治陣營是存在的,不過因為國共的政治角力不能進入那極為封閉的殖民地政治制度,所以不會表現於議事堂上的爭論(如果有的話),又或者可以作為頭條新聞的公眾議題。但換轉另一個角度來看,正因為這種政治角力不能正式進入建制,它反而活躍於民間,在平民百姓的日常生活中,差不多無處不在。

香港在上世紀70年代所經歷的重大轉變,是國共之爭逐步褪色,而另一種話語、另一個公眾議程逐漸形成。這是國際形勢(中華人民共和國進入聯合國,中華民國在國際政治舞台上受邊緣化的影響)使然,同時也是香港社會內部因素(如六七暴動後主流民情民意疏遠親北京的政治、文化力量)產生變化的後果。取代過去社會上存在兩大陣營狀態的,是第三種話語、公眾議程,而新興的倡議組織(如社區組織協會、基督教工業委員會、教協,以及後來的香港觀察社等)不再以抗衡敵對政治勢力(如左、右派工會之間的角力)為己任,而是面向殖民政府,提出種種來自民眾的訴求。

70年代曾棄左右二分採納普世價值

在這個轉變的過程中,舊有的政治立場不是失去了說服力,便是不再有號召力;而更重要的是,大家自覺或不自覺之間放棄了舊時的政治二分法,轉向採納很多看似放諸四海皆準的普世價值。在那個封閉的殖民制度的年代,很多那些以社會改革自居的行動,爭取到來的只是徙置居民獲得少許賠償、政府推行新政時多做一些諮詢工作而已;在關鍵時刻,上街請願會被拘控,罪名是非法集會。在某些圈子裏,「改革」會被諷刺為「改良」,幫助殖民政府粉飾太平;而在另一些圈子裏,則認為是搞亂了當時視為相當脆弱的社會秩序。不過,久而久之,要求賠償演變為市民權利,追究責任成為問責觀念、重視程序、提升透明度的要求。再經過一段時間之後,這些新的要求放到前面,完全繞過了政治立場、道德判斷,或甚至不觸及這些價值主導的題目。

這是好是壞,見仁見智,但這成為了──至少是某個時期──香港社會的秩序基礎。而在那個基礎之上,我們懂得如何溝通、爭論、處理紛爭。

今天,香港社會要回到那個狀態恐怕並不容易。對某些人來說,空談普世價值,而不處理大是大非,那只不過是迴避問題、「鴕鳥政策」而已。而對另一些人而言,則他們的普世價值永遠容許雙重標準。經過近年的各種重大社會衝擊以後,整個香港社會似乎不知道如何找到新的立足點。

而最奇怪的是,沒有太多人對尋找和建立新的立足點感興趣。我們更多的精力,都放在責怪對方造成禮崩樂壞之上──社會的另一半都是壞人,他們有問題,問題在於他們。

原刊於《明報》,獲作者授權發表。