新高中文憑試不知不覺渡過了五年歲月,教育局經過了中期檢討後,將部份課程精簡及優化,包括減少單元數目、更新或修訂科目內容、部份科目不實施校本評核、部份科目精簡校本評核方法、加强應用學習及數學延伸的認受性等,這種種的調整能否幫助到學界師生更合理及更有效地教與學,相信在戰線的師生最能感受得到。

從報考人數透視社會問題

回顧五年文憑試,報考學生的人數隨着人口結構改變而下跌是可以理解的,但在下跌的背後卻有很多問題續漸浮現,而這些問題並不單單是人口下跌所致,當中存在不少是結構性的問題。若採取視而不見及自圓其說的態度,恐怕有一天將會延伸到社會的發展問題。就讓筆者從報考及應考人數中點出一些發現。

日校報考科目組合人數自2012年開始有着明顯的變化趨勢,學生報考三科選修科目人數持續下降,由首年的27.3%下降至16.3%,報考兩科及一科的學生分別由64.3%及7.3%升至69.1%及12.2%。隨着中期檢討展開,退修問題續漸浮現後,大學於2014年後開始調高選修科目數目的收生要求,報考一科的人數上升趨勢才能稍稍緩和下來。而報考三科選修的人數有持續下跌的趨勢,同時也意味着全港只得約一成五的學生有信心及能力應付和接受較廣博的學科學習。學生的科目組合收窄,而新高中的通識科目卻又未必能完全補足當中所失,若新一代的學生只能在狹窄的知識基礎上融會貫通,在未來的學習或社會發展上有著何等的影響,實在令人擔心,結果如何就有待時間來見證。

除了科目組合外,各科目的日校學生出席人數的趨勢也帶給我們不少思考的角度。先從整體各科的應考情況作分析,比較2012與2013年度的應考情況,日校學生應考人數下跌0.76%,而2013與2014及2014與2015則分別為6.42%及6.33%。在2013年的文憑試應考數字中反映,在26個選修科目內,當中有19個科目應考人數下跌,其中17個科目的下跌幅度比整體應考人數下跌幅度大,而在2013與2014 及2014與2015的比對分析下顯示,兩年也分別有26個科目及22個科目的應考人數下跌,當中分別有20個科目及14個科目的下跌幅度大於整體應考人數下跌幅度。當中在2013年最大的下跌幅度的首三位分別是數學延伸(微積分與統計)(21.76%)、組合科學(19.54%)及數學延伸(代數與微積分)(16.77%),而該三科在2013與2014 及2014與2015 的比對分析下,仍見大幅度的下跌數字︰數學延伸(微積分與統計)分別是24.1%及19.87%;組合科學分別是35.26%及41.61%;數學延伸(代數與微積分)分別是17.91%及7.85%。

科目應考人數大幅度下跌,當中首當其衝的是新高中下幾個熱門的新興科目。在新高中的實踐初期,由於考慮到課程的容量、學生的能力及實際的學術發展,組合科學成為只能修讀兩個選修科目,但能補足覆蓋三個理科科目知識的出路,經歷一屆的時間,應考人數已下跌接近兩成,經歷四屆文憑試,應考人數已由2012年的7696人跌至2015年的2341人,跌幅高至七成。這是代表了組合科目未能有效成為補足覆蓋三個理科科目知識的方案?還是覆蓋三個理科科目知識並非重要?還是學生及老師也是「人在江湖,身不由己」。無奈地「壯士斷臂」,迫不得已地放棄或不開辦?組合科目未能成為全面覆蓋理科的出路,在加上修讀三科選修科目的人數持續下降,意味着三科理科知識貫通的美夢難完,距離成真之路也愈走愈遠。在整個檢討方案下並未有正視這個問題,過往前線老師花在建立新科目的心力及時間也付諸流水,造成學界很大的內耗。

當社會及政府在大力提倡科學與科技的發展時,在基礎知識的建立及人力的裝備上卻出現萎縮的情況,這個現況不是只用一句「人口下跌」便可解釋,這個不單是教育界的問題,也是整個社會長遠發展的基石,未知教育當局及政府能否高瞻遠矚和認真檢視現況及策劃未來。

因篇幅所限,其他的分析留待下期與各讀者再分享。

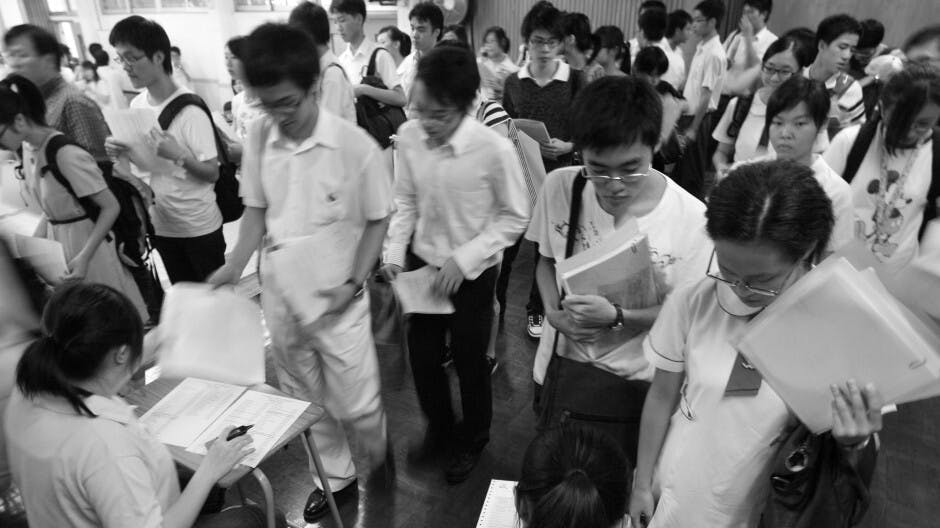

(封面圖片:亞新社;設計圖片)