溫海和母親劉英呆站在東頭村道好一陣子了。

4月最後一個星期四的下午,陽光把人曬得有點目眩腦漲。兩母子看着進入九龍寨城的龍津道,久久不能下決心。

「真的要進去這個魔窟嗎?」劉英問自己。腹部一陣劇痛,回答了她的疑問。

「海兒,咱們進去吧!」

十歲的溫海很懂事,知道媽媽要入城寨治病,再恐怖的地方他也會陪着。

一

溫海進入龍津道時回頭看看身後的西頭村,高高低低、斑斑駁駁的木屋群之間點綴着深紅、淺紅的簕杜鵑花,還有4月應約而來的木棉花。溫海聽見花兒說:「進去吧、進去吧!」

「媽!怎麼突然天黑了!」

「傻孩子,那是因為日光被高樓擋了!」

進入龍津道口十來步,轉入龍津一巷,兩旁建築像怪獸般吞噬行人;走了20步,左轉入二巷,蜘蛛網般的電線在頭頂上爬來爬去,日光完全消失了,依靠着店舖漏出的燈光,才勉強分辨濕漉漉不平的道路。

「媽……什麼味道?難聞死了!」

「啪─啦─……」一盤液體從樓上潑下,差一點把兩母子潑個正着。

「媽─」溫海差點哭出來:「新買的白鞋髒了!」本是雪白的帆布鞋,沾上了點點黃色污髒。

「可以洗掉的,不怕!」母親從手提包抽出兩格廁紙,掃掉髒物。

溫海邊走邊念着母親教他夜間在田隴走路的秘訣:「黑泥白石光水氹」。溫海一家年前搬到沙田大圍大石山後的鐵皮屋,一路上都是農田,偶然陪母親外出,晚上回家,都要在田隴間夜行,到處有薑花香氣、蟬鳴蛙叫;現在是白日夜行,相伴的是說不清的各種難聞的氣味!

劉英第一次到寨城,拿着包租公介紹的地址,到處問人:「龍津後巷三號四樓附二室在哪裏?」劉英的天津口音粵語,把地址說成了「聾准后講生號死幢枯二塞」!經過的人都說:「聽唔明,唔知你講乜!」

一位中年女士好像聽懂了,她指着前方示意母子二人左轉,結果兩母子在大大小小的巷子內轉來轉去,就是找不到龍津後巷。

「你是天津人嗎?」正在絕望的時候,一名40多歲衣履平凡的男人問。

「塘沽!」塘沽人從來不認自己是天津人。

「塘沽就是天津!」男人笑着說。

歷史上,人們就認為塘沽是天津的。

「我姓吳,是這裏福利會的值理,你去這個地址幹什麼?」吳值理帶有戒心地問。

「我姓劉,我有病,要去那裏治病。」

吳值理是中山人,抗戰時就去了天津大學習醫,在天津生活了七年,抗日戰爭爆發,他來城寨照顧做中醫師的老父。有這背景,所以他聽出了劉英的天津口音。

既是半個同鄉,又看見44歲的劉英在淡素的衣著下透出頗有教養的氣息,加上一頭男孩子髮型的彎曲烏髮,大大的褐色眼珠子,高高的鼻樑,配上瓜子臉型,令人看得很舒服,再加上帶着瘦削矮小的小男孩,令人難以拒絕援手。

吳值理帶着兩母子從一處樓梯口登上二樓,在二樓走廊轉入了另一幢建築,再上四樓,在四樓走廊盡頭又穿進了另一幢建築的天井位置,突然間天空傳來低沉的隆隆聲音,溫海抬頭,一架飛機的機肚,幾乎覆蓋整個天井,彷彿要壓了下來。

「不用怕,多看就習慣了!」吳值理頭也不抬,繼續在半黑暗中走着,步伐沒有慢下來。

終於把高半層低半層的走廊走到盡頭,一幅大竹簾擋着去路,竹簾外站着一名壯漢,坐著一名老人,他們看見值理走來,老人馬上站起來:「吳先生您好!」吳值理在老人耳朵旁說了幾句,老人馬上掀開竹簾。竹簾一開,一股子混濁的氣味夾雜着濃厚的藥味撲面而來,簾內一片漆黑,時明時暗的火光高高低低的飄浮着。劉英叫溫海在竹簾外候着,說她進去一下子就出來。

溫海無聊的在竹簾外蹲着。趁著老人打盹、壯漢走開辦事,他偷偷的掀開竹簾一角:只見竹簾內密密麻麻排了許多張木板床,床上有竹枕、火水燈、煙槍,男男女女躺在床上,把黑色的膏塗在煙槍接火口處,在火水燈芯火力下逐漸融化,床上的人用煙槍吸綴縷縷白煙,一呼一吸間,燈芯火時明時暗,就是溫海看見的「鬼火」。

「這也真像薑田的螢火蟲!」溫海心想。溫海第一次看見薑田的螢火蟲,就以為是鬼火。

「看什麼!不許看!」壯漢罵了起來。

「細路仔……無所謂啦……」老人有一句沒一句的說。

壯漢正想回話,看見一位熟客走來,便把說話吞了回去。

一位上身赤裸,穿着短褲拖鞋、身形瘦削矮小的道友(癮君子),步履沉重的托着兩包大米,走到壯漢身旁,交出五毫(想進入竹簾要交付五元),拿了一包白粉,走開兩步,就蹲在走廊上,把粉末弄成液體,用針筒吸入粉末水,再打入手肘血管內。剎時間,道友身體一陣抽搐,陷入了昏迷。溫海好奇走近看看,道友手肘處滿是一點點的黑色針孔。不到一分鐘,道友忽然醒來,一下子把兩包30公斤的白米拋上肩膀,步履輕盈的走了!

溫海在竹簾外嗅着萬壽膏煙,頭腦發漲,昏昏欲睡,忽然聽見母親說:「回家吧!溫兒!」

二

5月的第一個星期四,木棉花和簕杜鵑應約而來,還多了隻噪鵑「呱呱」地歡迎兩母子。

這一天城寨似乎有了變化。

首先城寨內多了點煙火味、琉磺味、酒味,少了點腥臭味。其次是巷子內有鑼鼓聲、笑聲、鞭炮聲,也多了許多人在走動。

兩母子還是找不到龍津後巷,隨着人流在巷子內轉來轉去,轉到了福利會的會址,吳值理和許多工作人員正忙着。一群又一群的年輕人、中年人,拿着鑼鼓、彩紙、鞭炮煙花、獅頭、鳳頭、鶴頭進進出出。

「啊,你來了!」吳值理抬頭看見劉英來了,像老朋友般打招呼。

「介紹你認識潘老師!」吳值理向一位在會址內幫忙的金髮女郎招手,示意她過來。

「你好!我是潘老師」。外國女郎說着生硬的粵語。

吳值理向劉英介紹潘老師:「她是英國人Ms Jackie Pullinger,今年才22歲,年初從英國到城寨傳道,想在城寨開展福音戒毒的工作。我請她做福利會小學英語老師。」

吳值理看見與自己同齡的劉英瞪着長長睫毛的大眼睛,很認真的聽着,說話的興致頓時高了起來。

「你知道嗎?我們城寨出生的孩子,沒有出世紙。要是想到城寨外的學校讀書,還得向警方申請行街紙。福利會幾年前開辦了小學,讓城寨的孩子不需要出外讀書。」

「四年前也就是1962年,英國人想拆我們老家,幸得城寨居民合力反對,北京政府出面與倫敦交涉,這才粉碎了英國人的陰謀,保住了祖國在香港的一片主權地。我們福利會自己管城寨,配電、找水源、起高樓,英國人不敢再管我們,我們自由了!」

劉英不自覺的打了一個呵欠,吳值理估計自己說得太遠了,馬上回歸主題。

「我替Jackie改了一個中文名字──潘靈卓,你們可以叫她潘老師!」

「美麗……」吳值理向室內一位正分派彩紙鞭炮的小女孩說:「你帶溫海去派彩紙,幫手打鑼鼓,我帶他媽去治病。」

「我們走吧!」比溫海高出少許的吳美麗就像溫海的大姊,拖着溫海的手往外走。

「我叫吳美麗,你呢?」

腓紅的面頰、拔挺的鼻樑,薄薄的口唇,一頭自然卷曲的棕髮,扎成了兩條長長的辮子,溫海從來沒有見過這麼漂亮的女孩,為什麼還說自己「唔美麗」? 一時間思緒混亂,回不上話來,只是傻傻的不斷點頭。吳美麗看見溫海的傻樣,笑得前躬後仰,像一朵鮮花在春風中抖動。

他們也沒有機會多談,迎面而來一群中年人,手持三尺長的木制龍頭,有人還興奮地拿着酒罐不斷往口裏灌米酒,又把米酒噴上半天,在半醉半醒下依然很有節奏的舞動着各種招式:金龍現爪、龍躍左右……

「這是我們中山沙溪的醉龍舞!」吳美麗在溫海的耳根低聲說。吳美麗的口氣把溫海的耳朵弄得痕癢起來,他什麼都忘記了,只是記得最後這一句「……驅除瘟疫……保平安……」

5月份的第一個星期四,很愉快的度過了。

5月份的第二個星期四……6月份的星期四……

溫海每天都期待星期四的來臨,每次都因為吳美麗的導遊,對城寨多了點認識,多了點感情。

1966年7月開始,兩母子一周要去兩次,8月一周三次。去得次數多了,劉英感受到財務上的壓力。

大圍鐵皮屋的包租公勸劉英「棄暗投明」,即是棄用鴉片煙膏,轉用海洛英,海洛英價格是鴉片的十分之一,功效卻比鴉片更強,注射一次可以精神奕奕一個星期。劉英8月份開始轉去油麻地果欄,那裏不容許小童進入。溫海每周四晚在窗台上等母親回來,母親回來後總是精神奕奕的為溫海包餃子。過了一個月,劉英去果欄的次數,又由一周一次變成一周兩次、10月份一周三次,從10月份起劉英從果欄回來後,再也沒有精力為溫海包水餃了。

12月臨近聖誕節,潘老師的福音戒毒班,在救世軍義工們的幫忙下,正式開班了。吳值理希望劉英能回來參加,劉英答應了。

福音戒毒班只有五個學員,四女一男。潘老師問:「有沒有人可以帶領我們念《聖母經》?」

「我可以!」劉英說。

「好吧,我們開始吧!」

劉英用很流利的意大利文背誦聖母經,讓潘老師吃了一驚。劉英從小在塘沽天主教堂長大,約瑟夫神父視她如孫女,教她聽意大利歌劇,看英文時尚雜誌……

劉英真誠的希望從上帝方面得到力量,擺脫毒癮,治好頑疾。潘老師也竭盡全力幫忙,兩人成了好姊妹,而潘老師與救世軍的福音戒毒工作持續了40年,為潘老師贏得了「香港德蘭修女」的美譽。

溫海重返城寨,自然也與吳美麗見面。

「溫海,你好像矮了?」確實,不見四個多月,11歲的吳美麗比溫海高出了半個頭。溫海一聽,馬上竪高腳踭,又說了句意大利文“Come si chiama?”總算扳回一局。

第二年5月的最後一個星期四,簕杜鵑應約而來,木棉花開如昔。

這幾個月溫海和吳美麗已經遊遍了城寨300幢建築,那一座的天台看飛機肚最清楚!地舖新鮮麵包出爐時間?牙醫的電鑽會在什麼時候響起來?老妓女賺錢多還是年輕妓女?他們還互相比拼,誰能跳過天台與天台之間最大的空隙?

這一天天陰,地有點濕,溫海與吳美麗坐在天台殘破的沙發上發呆。

「我長大了你會娶我嗎?」銀鈴般的聲音突然提問,讓溫海像觸電一樣不知如何回應,本能的又像傻子般頻頻點頭。這本能的反應惹得吳美麗一陣大笑。

「我跟你開玩笑!我長大了要嫁給大學生,有博士學位的!」

溫海還在尋思這句話,一把銀鈴的聲音,來自很遠很遠的山谷,催促著溫海:「過來追我呀!追到我就嫁給你!」

溫海看著吳美麗一連跳過了兩個天台的空隙,跳第三個的時候,吳美麗還向溫海扮了一個鬼臉,就消失了!

劉英的福音戒毒,堅持了半年,又重新回去油麻地果欄。

1967年7月的一個星期四,溫海等到睡着了,再也沒有等到母親回家。

第二天中午,溫海和妹妹餓得發慌,母親還沒有回來,一列三間房子的鐵皮屋沒有一個成人,溫海偷偷挖了包租公種的番薯,和妹妹生吃了。

下午時份,溫海和妹妹因為生吃番薯而頻頻放屁的時候,家中來了一男兩女,男的說是溫海的父親,年長的女人說是溫海的舅母,年輕的女人說是溫海的大姊,他們說要帶溫海去醫院看望母親,因為母親病了。

經過半天的車程,溫海來到一間四壁雪白的房間,劉英躺在一張高高的鐵床上,一動也不動,溫海的身高,只能看見母親高挺的鼻樑。

「媽……我們回家吧!」溫海一碰母親的手,嚇得馬上把手縮回來,那不再是溫暖柔軟的手,而是僵硬冰冷的手,指甲變得很長,手指末端發紫,溫海把眼睛向上移,看見母親手肘有密密麻麻的黑色針孔……溫海不斷喊叫:「媽……快起來,我們回家吧!」「媽……我餓了,我要吃水餃,你快起來……」

劉英躺在醫院停屍間,身體動不了,兒女的呼聲,卻聽得很清楚,可是一點感覺也沒有,只是覺得自己在造夢,她看見母親蔡鳳躺在西廂房內吸食萬壽膏,她也看見自己13歲扎着孖辮的模樣,還對母親喊着:「娘……阮玲玉死了……」

三

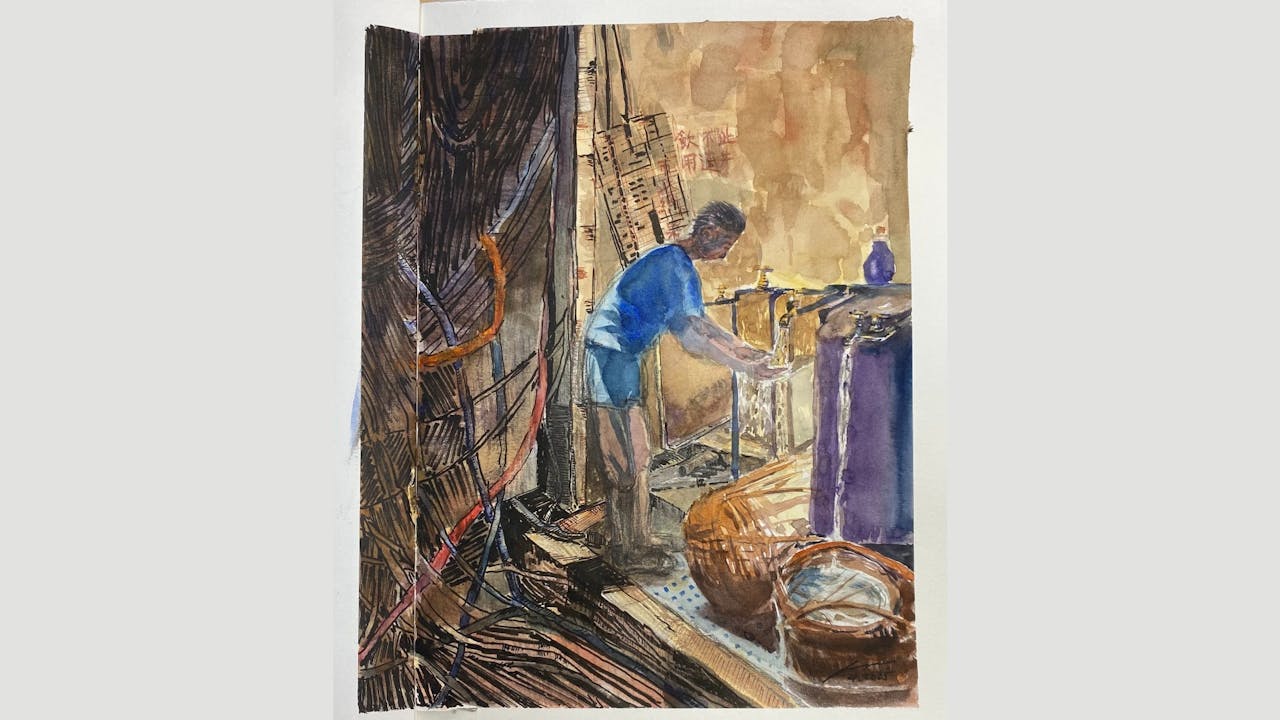

1987年,中英政府達成協議,着手清拆九龍寨城。消息傳出,吸引了世界各地的記者、攝影師、建築師、學者,紛紛走進城寨,用文字、圖片、影像探討這個0.2平方公里的地方,如何容納三萬人,又如何成為中英百年角力的場所。

1987年,溫海31歲,從事外貿工作,不止一次帶着國際友人走進小巷,走進漆黑的樓梯,爬上高高低低的天台。這些國際友人包括:加拿大攝影師格歷芝華Grey Girard、英國建築師林保賢Ian Lambot、日本美術家寺澤一美Hitomi Terasawa……經過多年的努力,他們都拿出了成果,呈現城寨的方方面面。

唯獨溫海拿不出什麼實質性的東西來。

溫海博士瘋狂執意尋找的,是5月美麗的身影!