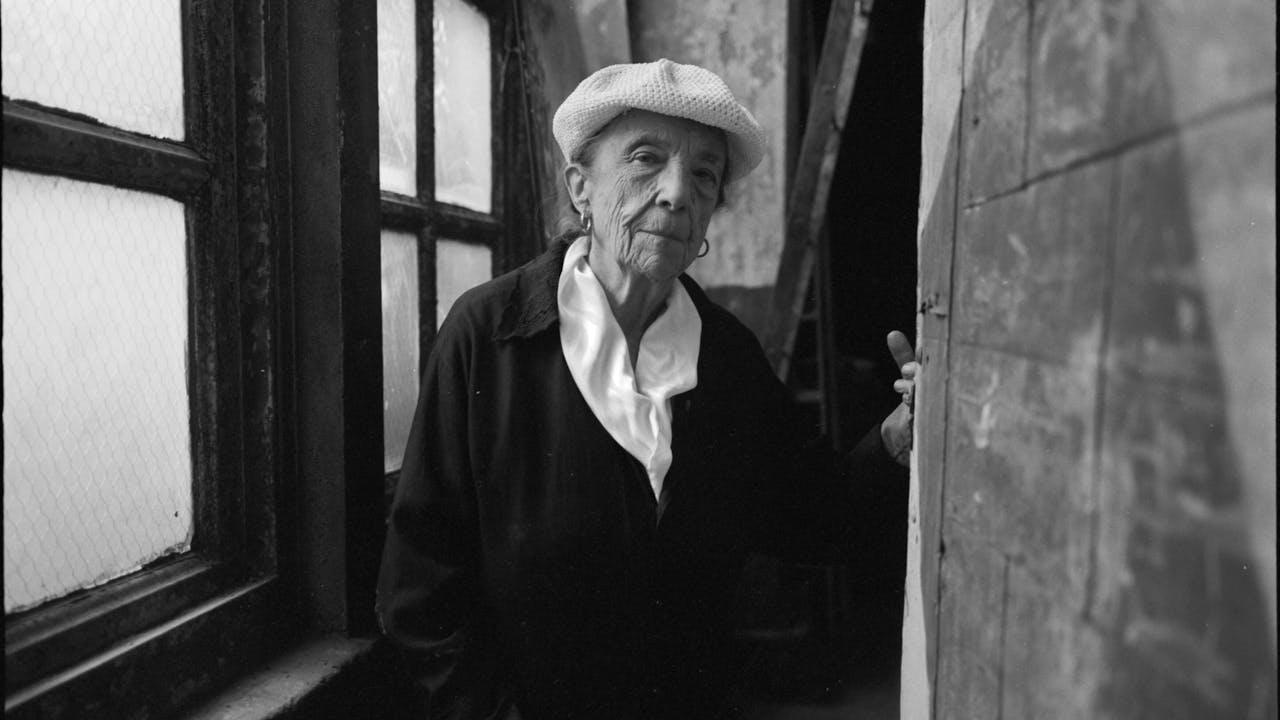

熱鬧的3月文化藝術月曲終人散,4月來臨。春日正是出遊的好時間,上一篇筆者寫了去大灣區看展,這一期輪到港人短途假期常去的另一熱門地點──台北。5月,台北當代藝術博覽會即將開鑼。在此之前,由東京森美術館策劃的法國女藝術家路易絲∙布爾喬亞(Louise Bourgeois)回顧展正在台北富邦美術館展出,這是去年在東京展出後首次移師海外,不容錯過。

路易絲 ∙布爾喬亞和她的大蜘蛛

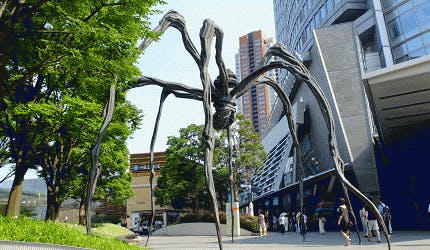

說到路易絲 ∙布爾喬亞,很多港人不知她是何方神聖。但是說起她的蜘蛛雕塑,大概十位香港人九位都知道,因為港人常去的東京六本木新城之森大廈前,就有路易絲∙布爾喬亞創作的蜘蛛。2003年森大廈開幕,六本木新城和這隻高10米的大蜘蛛,當年成為很多遊客的必到之地, 它至今依然是六本木新城的地標。

這件大型公共藝術作品名為《媽媽》(ママン),看到很多介紹都說藝術家這個創作是因為蜘蛛會吐絲,寓意將來自各地的人和各種訊息網羅在此地。然而,這些似是而非的解讀都不是藝術家的原意。布爾喬亞曾經解讀她為何傾情於蜘蛛:「我來自修復者所組成的家庭。蜘蛛是修復者。如果你撞進蜘蛛網,她不會生氣。她會繼續編織,把網修補好。」因此蜘蛛就是她,是來自於一個不幸福家庭的她,對希望的自我投射。

路易絲 ∙布爾喬亞1911年出生於巴黎,是家中次女,家庭從事掛毯修復工作。她有一位專橫的父親,經常家暴和羞辱她,而母親常年處於病痛中。父親之後還跟英語家庭教師有婚外情,因此布爾喬亞的童年總是充滿着暴力、羞辱、背叛、内疚和被遺棄的恐懼。1932年,母親終於不堪病魔折磨去世,路易絲跳河自殺被父親所救。自此之後,本在巴黎索邦大學修讀數學的她,轉而向藝術尋求撫平童年磨難和喪母之痛。

在索邦大學修讀藝術課程之後,布爾喬亞轉到法國美術學院,師從著名立體派藝術家費爾南·萊熱(Joseph Fernand Henri Léger),因此結識了很多立體派、超現實主義藝術家。1938年,她與美國藝術史學家羅伯特·戈德華特(Robert Goldwater, 1907-1973)結婚並移居紐約。上世紀40年代中期開始,她開始在紐約嶄露頭角。1982年,她在MOMA(紐約現代藝術博物館)舉辦首次個展,成為該館舉辦大型個展的女性藝術家第一人。

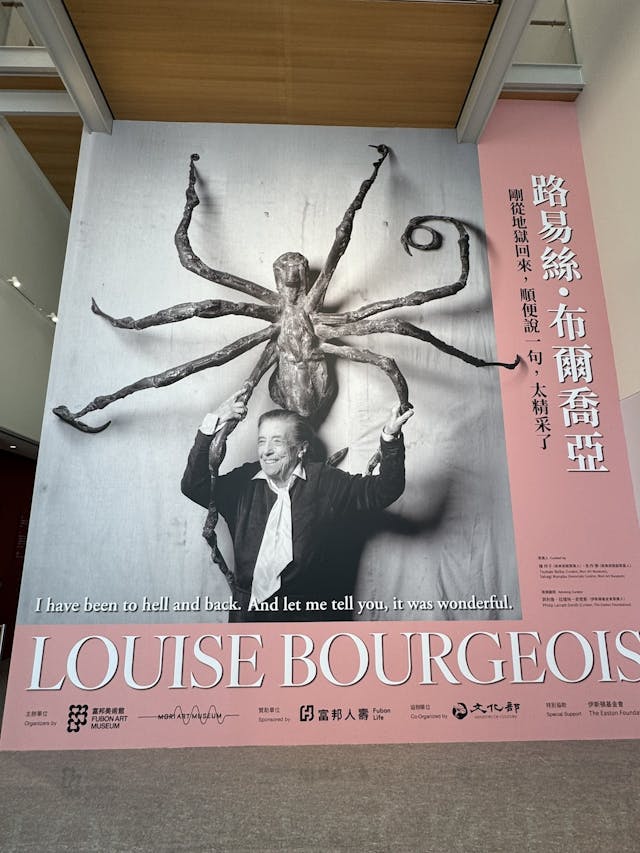

之後她的藝術聲望日隆,經常在歐洲各地和日本舉辦展覽。2010年,路易絲∙布爾喬亞以99歲高壽辭世,更掀起了一波她的回顧展熱潮。2024年,森美術館舉辦了這個名為「路易絲∙布爾喬亞:剛從地獄回來,順便說一句,太精彩了!」的大型展覽。 這次來到台北,是台灣首次舉辦布爾喬亞的個展。

剛從地獄回來

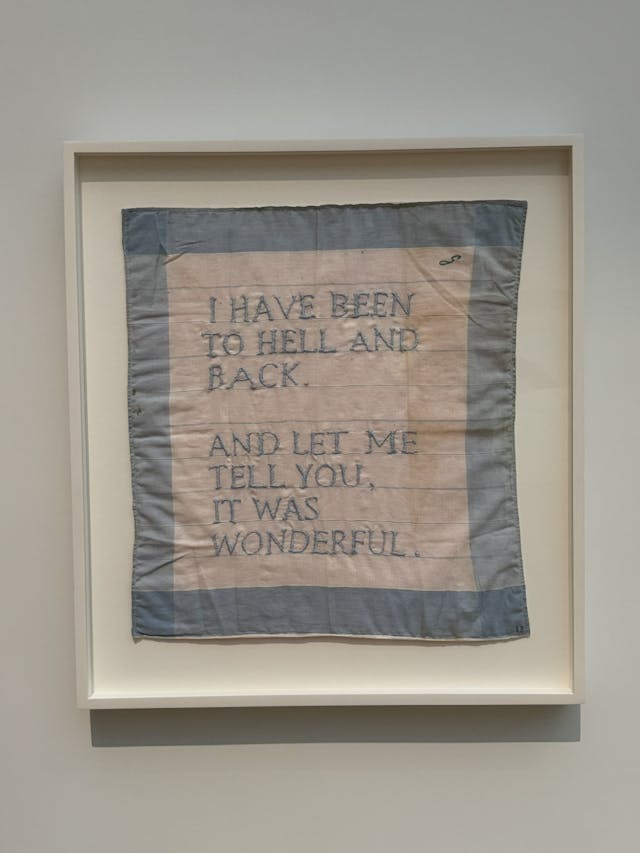

這句聽上去有點聳動的展覽標題其實來自於路易絲∙布爾喬亞的一件布藝作品。她在1990年代中期,開始重拾童年幫父母修復掛毯的手藝,以舊衣物和織物創作,讓個人記憶成為藝術的一部分。這幅作品就是繡在她保存先夫珍愛的手帕上,而文字來自於她1996年的一篇日記。經歷了不堪回首的童年,經歷戰爭和母親的早亡,失去多位摯愛,長期與憂鬱症抗衡的布爾喬亞,用這樣的文字表達了她與痛苦共存的決心,並以黑色幽默鼓勵自己掙扎中繼續前行。

是次展覽展出超過60件布爾喬亞的代表作品,除了蜘蛛雕塑,還包括珍貴的早期繪畫和後期的布藝作品。展覽分成三大章和兩個附章,以藝術家的心路歷程為線索串連一起。第一章「不要遺棄我」當然就是回顧藝術家為何會創造母性蜘蛛的形象,聚焦她對母性的關注;第二章「剛從地獄回來」則闡述父親童年的冷漠、暴力和羞辱對她心理上的長遠影響,並反思與父親的關係。第三章是藝術家如何自我修復的展現,因此名為「天空的修復」,深入討論藝術家如何自我救贖,如何和抑鬱對抗並持續創作的歷程。另外兩個附章分別是藝術家1938至1949年間重要的繪畫作品,以及上世紀50至60年代的代表性雕塑作品。

女性主義藝術(Feminism Art)

展覽當然以藝術家的經典作品巨大而詭異的蜘蛛開場。一入門口大廳,一隻巨大的蜘蛛伏低身體,八隻長腳傳遞着強烈的緊張感,仿佛隨時準備發起攻擊。布爾喬亞創作的蜘蛛都是母蜘蛛,對她而言,蜘蛛象徵母親的角色,保護自己的孩子,聰明、乾淨、有耐心,不停地在忙碌織網,就像她記憶中自己母親巧手修復掛毯一般。但同時,蜘蛛又是凶猛而危險的掠食者,是藝術家潛意識中希望自己的母親也如蜘蛛般,當年能夠保護自己免於那個悲慘的童年嗎?

從上世紀90年代中期到她過世前,蜘蛛作為母親的意象,是布爾喬亞反覆探尋的主題。展覽中還有另一件蜘蛛作品,屬於布爾喬亞的《牢籠》系列之一。在這件作品中,蜘蛛以守護者的姿態跨立於一個籠子之上。 牢籠內,放置着承載布爾喬亞記憶的個人物品,包括覆蓋着掛毯的椅子、停擺的懷錶、空的嬌蘭香水瓶等等,作品具有強烈的個人色彩,除了回憶母親,保護自己生命中僅有的東西,藝術家更像是在通過作品修復自己,自我救贖。

在「不要遺棄我」這一章節中,出現了好幾件直接以母親的形體創作的作品,比如《好媽媽》(The Good Mother),這件粉紅色布偶沒有手臂,一對乳房卻用五條潔白的線連接着五個紡錘,象徵母親的哺育和對家庭無私的愛。五這個數字不僅代表她原生家庭,也代表了她自己後來組建的家庭,同樣是父親、母親和三個孩子。還有另一件作品《胸部與刀刃》(Breasts and Blade)則是由五個乳房構成,再次象徵她的家庭;但背後突出的鋒利刀刃,既象徵着繁衍的能力,也展示出母性為家庭為孩子可以奮起抵禦外來威脅的另外一面。這些作品都充分展示了布爾喬亞作為女性主義藝術的領軍人物的特色。

何為女性主義藝術?這是上世紀60年代西方出現的一個重要藝術流派,也普遍被認為是第二波女權主義運動中高歌猛進的推動者。當時的女性藝術家要求改變既往的社會生活及藝術領域,以男性為主導和視角創作的文化現象,倡導重新認識女性自身、兩性和文化之間的關係。在創作中,女性主義藝術家常常觸及「重新認知女性身體」這個敏感議題,也是女性藝術家舉起最鮮明的大旗──「女性的身體屬於女性自己」。以布爾喬亞、法國的Niki de Saint Phalle、美國的Judy Chicago為首的女性主義藝術家,大量探索和討論女性主義,她們是最早一批意識到父權主導的社會中,女性受到以男性為中心的價值觀、倫理觀和文化觀左右,女性無論在生理還是心理層面都依附在男性底下,受到長期的忽視。她們試圖通過藝術來打破男性主導的社會壁壘,揭示長期以來被男性視角屏蔽、壓抑、邊緣化的女性真實觀點和感受,並希望獲得社會的廣泛認同。

所以不要小看布爾喬亞在這個展覽中展示的大量以女性身體為素材,或以傳統女性材料比如布料或織物而創作的作品。它們看似過於女性化,過於符號化,但是當你瞭解女性主義藝術這個波瀾壯闊的運動,如何從男性鄙夷和輕視的目光中為後來的女性藝術家開闢出一片天地時,你也許就會肅然起敬,明白這些作品更深層的意義。

藝術的救贖

女性主義藝術家們往往在藝術中流露很多個人生活和情感的痕跡,不惜把自身身體、情感和家庭上的傷痕呈現於人。這樣勇敢的直面其實讓很多觀者大感不適,也招致很多批評。然而,社會在批評聲中不斷進步,如今回望,這些女藝術家曾經的大膽之作,現在看來都是一種努力的姿態,極具勇氣的嘗試。

布爾喬亞作為女性藝術家的先鋒,當然也有很多涉及私密情感的作品。早期有著名的《父親的毀滅》(The Destruction of the Father)。 1971年她的父親去世,布爾喬亞陷入重度抑鬱之中,需要長期看精神醫生。透過精神分析,她認識到自己對父親的情感充滿矛盾和糾結。 1974年,她以自己長年的潛意識的幻想創作了這件大型的紅色裝置。她幻想晚餐桌上,面對父親一貫的嘲笑和打壓式言語,她與母親及姐弟終於將父親吞噬。這種象徵性的吞食行為,即表現了她對父權的反抗,卻也反映出她想要和父親進行親密交流的渴望。深紅的光線,顯得陰森恐怖,藝術家內心的創傷和痛苦讓人感同身受。

到了90年代,也就是布爾喬亞80多歲高齡時,她才漸漸從憤怒和抑鬱的黑暗隧道中走出來,開始和自己和解。這一段時期有96年的《剛從地獄回來》(I Have Been to Hell and Back),也就是此次展覽標題的出處。 這是她的心聲,通過重拾童年織補的手藝,將這段話繡在已故丈夫的一塊手帕上,成就了一件非常個人的作品。98年她繼續用掙扎的內心世界創作了 《罪魁禍首二號》(Culprit Number Two),回收自拆除建築的鋼製防火門猶如高牆一般,圍成一個密室一般,裏面有一把小椅子,仿佛藝術家挫折的童年和她依然時時走不出來的心靈困境。 99年她則創作了《天空的修復》(Repairs in the Sky), 鉛版上五道切口宛如凝視的眼眸,象徵她的家庭。每個切口處有不同深淺的藍色布料,並粗糙地縫合,儼如一輩子無法痊癒的原生家庭之痛,但是,藍色象徵着自由和明朗,也象徵着她的療癒。她也曾坦言:「藝術是維持神智清醒的保證。」藝術成就了她,實際上也拯救了她。

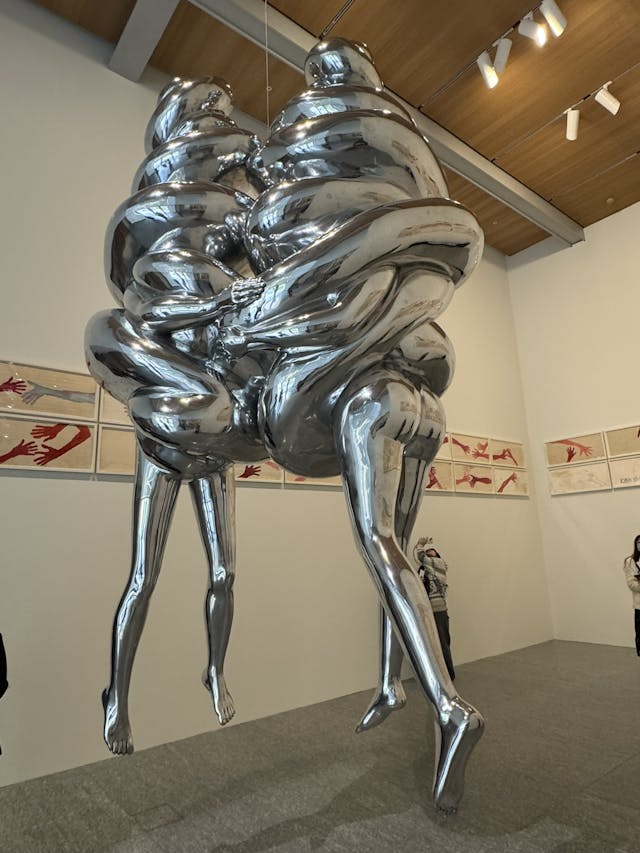

到本世紀初,布爾喬亞的蜘蛛系列已經取得了極大的成功,她雖已步入90歲高齡,依然創作力旺盛。2003年的大型鋁製雕塑《情侶》(The Couple)、2007年的布藝《比耶夫河的頌歌》(Ode à la Bièvre)、綜合媒體《上午10點是你來找我的時間》(10am is When You Come to Me)等等都呈現出向內連接自己、連接記憶中愉快的部分、原諒自己並建立及信賴親密關係的傾向。

太精彩了

總之,這是一個需要花一定時間細細閲讀、嘗試理解並共情的展覽。因為它遠遠不止是一個藝術展覽,更像是展示了一位偉大勇敢的女性用其一生對抗被輕視、被遺棄的創傷和抑鬱,用創作療癒自己,並最終走向自我和解和圓滿的人生之旅。願世間許許多多有創傷的女性都能從布爾喬亞的作品中汲取力量,如她一樣,經歷苦難而脫胎換骨,瀟灑說一句:「我從地獄回來,順便說一句,太精彩了!」

寫到最後,筆者發現這已是連續第二篇關於女性藝術家的文章。鹽田千春(參閱〈讓我們去深圳看藝術展〉)和布爾喬亞的年齡大概相差一個甲子。可以看到,有布爾喬亞這一代的前輩從荊棘中開闢,鹽田這一代的女性藝術家在創作中才少了很多對父權自我犧牲般的反抗,卻多了更多普世主題。女性藝術家已愈來愈受到重視,價格也在追趕和超越同時期的男性藝術家,比如草間彌生、Frida Kahlo、Georgia O’keeffe、Alice Neel、Joan Mirchell和Julie Mehretu等。

英國的泰特現代美術館(Tate Modern)上個月底就剛剛宣布明年將重點聚焦三位女藝術家的回顧展:Frida Kahlo、Tracey Emin和Ana Mendieta,可見女性藝術家的熱度。同時,市場對年輕女藝術家的接受度更是日益高漲,千禧一代和Z世代正在受到熱烈的追捧。像尼日利亞裔的Jade Fadojutimi ,美國的Anna Weyant、Lucy Bull,日本的六角彩子,大陸的陳可等。在她們的創作中,新時代新人類正撲面而來,真是精彩極了!

路易絲∙布爾喬亞──剛從地獄回來,順便說一句,太精彩了!

地點:台北市松高路79號富邦美術館

日期:即日至2025年6月30日