特朗普政府近期發起的全球貿易戰,就如向全世界投下一個核彈,引發各個市場劇烈波動,其操作手法包括利用「對等關稅」迫使其他國家進入雙邊談判,極限施壓的手段意在重塑全球貿易秩序,迫使各國在談判桌上讓步,同時促使美國產業鏈回流國內。

措施引發市場避險情緒急劇升溫,美股市值在短短幾日內蒸發了數萬億美元,美元指數急挫,短期內債券市場收益率大幅下滑,國際清算銀行與全球金融穩定委員會的數據顯示,跨國企業融資成本平均上升18%,風險指數更攀升至自2008年金融危機以來的頂點。

納斯達克、銀行股與小型股更是接連步入熊市。市場恐慌進一步加劇了金融體系內部的連鎖反應風險,部分銀行面臨資產價格暴跌後的margin call壓力,這對金融穩定構成了潛在威脅。執筆之時,據聞特朗普正在打高爾夫球,但美國有超過50州爆發1400場反政府示威,要求他"hands off"(住手)!

保護主義vs.自由貿易

特朗普政府發起的貿易戰嚴重衝擊二戰後建立的自由貿易體系,直接背離大衛·李嘉圖(David Ricardo)的「比較優勢」理論。該理論主張各國專注機會成本最低的產業並透過貿易互補,被視為全球供應鏈分工與經濟繁榮的基石。世界貿易組織研究顯示,1990至2015年全球商品貿易量成長3倍,帶動世界人均收入提升24%,貧困率減半。

然而,美國單邊對各國等國加徵關稅,試圖以行政手段重塑產業鏈,不只會引發全球貿易額萎縮,更會造成市場扭曲;企業被迫承擔數千億美元關稅成本,供應鏈重組推升通脹壓力,而受補貼保護的本土產業反而削弱創新動力。國際貨幣基金組織估算,貿易戰會使全球GDP收縮,突顯違背比較優勢的短期政治操作,最終損害長期經濟韌性。

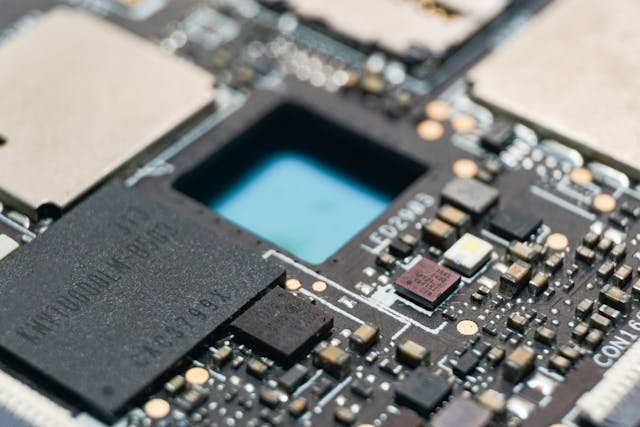

這種矛盾在數位經濟和高科技產業中更為明顯。以半導體為例,其全球供應鏈橫跨多個國家及多家企業,單一環節的貿易限制都有可能引發技術標準分裂,從而影響相關企業的跨國布局和全球供應。

借鑒歷史

從歷史角度來看,類似貿易保護政策曾在1930年代的《斯姆特—霍利關稅法案》中出現,該法案使美國平均關稅大幅飆升,進而導致全球貿易量縮減,經濟雪上加霜,間接促成第二次世界大戰。大戰後國際社會為避免重蹈覆轍,建立了布雷頓森林體系與多邊貿易體系,並透過關稅及貿易總協定將全球平均關稅降低。然而,特朗普執政後所推動的政策卻有意復辟麥金利主義(按:以無政府主義、經濟繁榮與自由鑄銀為重點),導致全球產業鏈重構。

汽車產業的跨國分工體系充分體現了高關稅帶來的結構性挑戰。一輛福特汽車往往依賴來自大約15個國家的零部件,若其中某些關鍵零件面臨25%的關稅,整車成本便可能提升8%,進而打擊整個產業的利潤。

最令人擔心的是高關稅政策使全球投資者對自由貿易規則產生懷疑,出口銳減、企業投資延遲,市場信心遭受重創。現代經濟體系高度依賴全球供應鏈,短期內難以迅速重組產業鏈或實現回流,進一步放大了保護主義的負面外溢效應。當自由貿易原則被削弱,各國依據自身比較優勢形成的專業合作模式必然受到挑戰,可能引發資源配置不均與技術創新不足等問題。

綜合看來,特朗普的策略在短期內令全球金融市場劇烈波動,從長期角度看,其逆全球化走向將深刻挑戰現有國際貿易規則與經濟秩序。全球經濟正在走向一個多重選擇的十字路口。國際貨幣基金組織模擬顯示,若當前貿易摩擦持續,2025年全球GDP可能比預期更低。

無論是回顧歷史還是面向未來,全球經濟秩序的重構始終充滿挑戰,唯有堅持多邊主義和合作共贏原則,在國家利益與全球公共利益之間尋求平衡,才能從零和博弈中實現多贏,推動國際社會走向可持續發展。