1975年的春天,筆者在英國劍橋大學圖書館的中文藏書當中,發現了兩本清末民初、上海商務印書館出版的《伊索寓言》(Aesop’s Fables)中譯本。筆者當時正在搜集有關中國兒童文學的資料,所以對這兩冊不易獲得的小書,產生特殊的興趣,並且翻查其他資料,以進一步認識希臘《伊索寓言》和我國早期兒童文學發展的關係。這篇文章的初稿是根據當時的讀書筆記寫成,2025年3月修訂。

《伊索寓言》的作者

《伊索寓言》據說是公元前6世紀,一個名叫伊索的希臘奴隸所寫的,共有300多篇。可是一般學者都認為並非全部由伊索創作,而是經過民間口述流傳,之後由多人記錄彙編而成。也有學者考證《伊索寓言》是希臘人Demetrius of Phalerum所記錄的,後來由一位羅馬寓言家Phaedrus 於公元30年翻譯成拉丁文。

《伊索寓言》最早的中譯本名為《況義》,是耶穌會傳教士法國人金尼閣(Nicolas Trigault, 1577-1628)口授,福建舉人及教友張氏(1570-?)筆傳,明代天啟五年(1625年)刻本,現在已不存,只有法國巴黎圖書館藏有抄本。

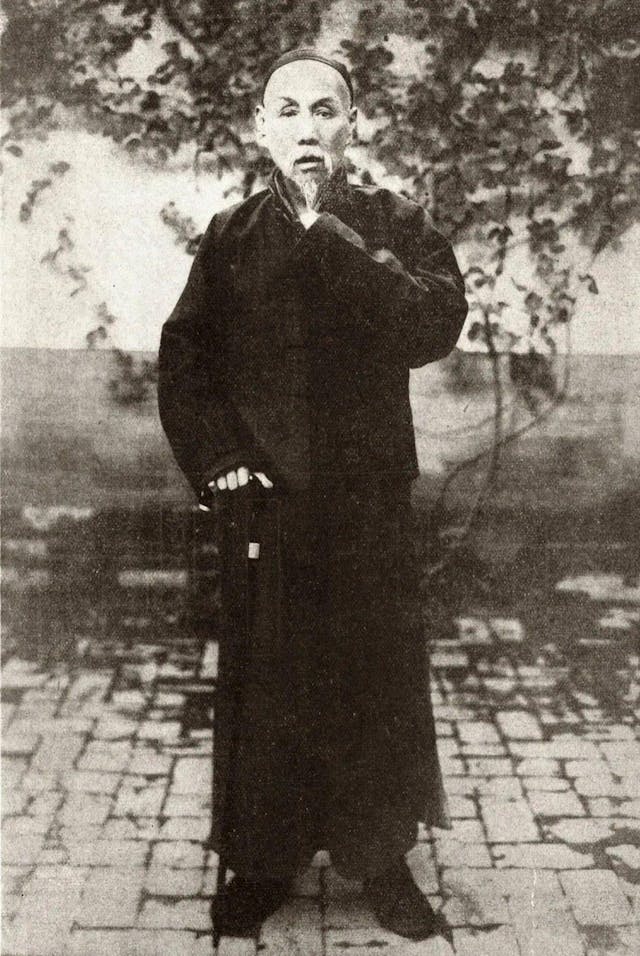

劍橋大學圖書館所藏的兩本《伊索寓言》中譯本,一為林紓(即林琴南,1852-1924)的譯本,光緒二十九年(1903年)初版,光緒三十二年(1906年)再版;另一種為孫毓修所譯的《伊索寓言演義》,收入《演義叢書第一種》,民國四年(1915年)出版。

林紓的譯本

林譯本是線裝單冊,雙面68頁,共有43小幅黑白插圖。全書收錄寓言291則,大部分附有林紓自己撰寫的道德教訓。

林紓在序文中簡單介紹了伊索及其所寫的寓言,並且說明《伊索寓言》對兒童的教育價值。他認為「伊索氏之書,閱歷有得之書也,言多詭託草木禽獸之相酬答,味了彌有至理。 歐人啟蒙,類多摭拾其說,以益童慧。」他翻譯《伊索寓言》目的是「余非默華伸歐,蓋欲求寓言之專作,能使童蒙聞而笑樂,漸悟乎人心之變幻,物理之歧出,實未有如伊索氏者也。」

林紓在翻譯《伊索寓言》的時候,把兒童作為讀者對象,希望小讀者從故事中得到樂趣,並且從中領會所隱含的教訓。可惜他的譯文是兒童不能直接理解的文言文,這不但不易「使童蒙聞而笑樂」,而且很難達到預期的教育目的。

林紓是清末著名的翻譯家,他翻譯外國小說在於喚醒同胞奮起圖強,因此他在大部分寓言後面所附加的按語,除了一般道德教訓外,有不少洋溢着愛國熱情的慷慨言詞。林紓曾經將國內外的時事寫成兒歌,編作啟蒙課本教授兒童誦讀,這些愛國兒歌後來都收集在《閩中新樂府》中。 林紓是一位愛國者,他並沒有忘記向兒童灌輸愛國思想。㝢言是教育兒童的最有效工具,所以林紓就利用《伊索寓言》向兒童推行愛國教育了。事實上,林紓在他的各種譯著序文中,也經常提醒讀者從書中汲取教訓。

至於林紓不用語體文翻譯寓言,那是可以理解的。林紓是桐城派最後期的古文家,他翻譯的100多種小說,全部用古文,《伊索寓言》也不例外。這書譯成於1902年,初版於1903年,當時新文學運動尚未開始。陳獨秀創辦的《新青年》 (前身是《青年雜誌》)宣傳文學革命,是民國四年(1915年)的事情,我們也就不能苛求林紓用白話文為兒童翻譯了。何況林紓晚年保守,攻擊新文學,維護舊文化,與胡適是死對頭,他又怎會用白話文譯著呢!

順便一提的是林紓不懂外文,他譯書需要一名合作者為他口述翻譯。《伊索寓言》的口述者是嚴培南(嚴復的族侄)和嚴璩(嚴復的長子)。

孫毓修的譯本

孫譯本共有寓言133則,每則有標題,序列在目錄中,這是林譯本所沒有的。本書的一大特色是插圖多,共有98幅大小不一的黑白圖畫。全書168頁,卻有近百幅插圖,而且有五幅是佔整頁版面的,除了圖畫書外,這是很大的插圖比重了。當時中國尚未提倡兒童文學,這本小書竟如此重視插圖,利用圖畫增加文字的趣味,以吸引兒童閱讀,可謂一項創新的進步嘗試。

孫毓修自己說明,他的譯本是依據「美國最新出版之本而迻譯者也,故次第往往與林氏譯本不同,以文字論,林譯高古,拙譯淺近。」

孫毓修用語體文翻譯,他自己在《演義叢書》序中說:「仿羅施演義小說體,以其深入人心,婦稚都解。」 因此孫譯比林譯淺近得多,兒童能夠直接看明白故事內容。可是,不知是什麼緣故,孫氏於每則寓言後面附加的教訓,卻是用比林紓較為淺白的文言寫成的,只是教訓的篇幅簡短許多。

孫毓修在商務印書館當編輯,曾經和鄭振鐸主編商務出版的童話集,那是在翻譯《伊索寓言》之後。孫毓修的童話在當時是很受歡迎的兒童讀物。孫譯本的最大優點是用白話文,其時白話文學開始萌芽,孫氏率先應用以方便兒童閱讀。其次是插圖多,這在早期兒童讀物中是不多見的。

中國兒童文學發展

在專門為兒童出版的文學書籍尚未面世之前,為了滿足閱讀的需求,兒童只能越界閱讀成年人的文學作品,以至有部分作品後來成為兒童文學名著,《伊索寓言》便是其中一個例子。寓言篇幅短小,文字簡單,內容充滿鳥言獸語,正適合兒童的閱讀口味,最終被兒童從大人的文學領域中搶奪過來,成為兒童文學中深受歡迎的類別。寓言中所含的道德教訓也投合教育家的心意,他們看中了寓言是一種有效的教育工具,也就放心讓兒童從鳥言獸語中尋找閱讀的樂趣了。

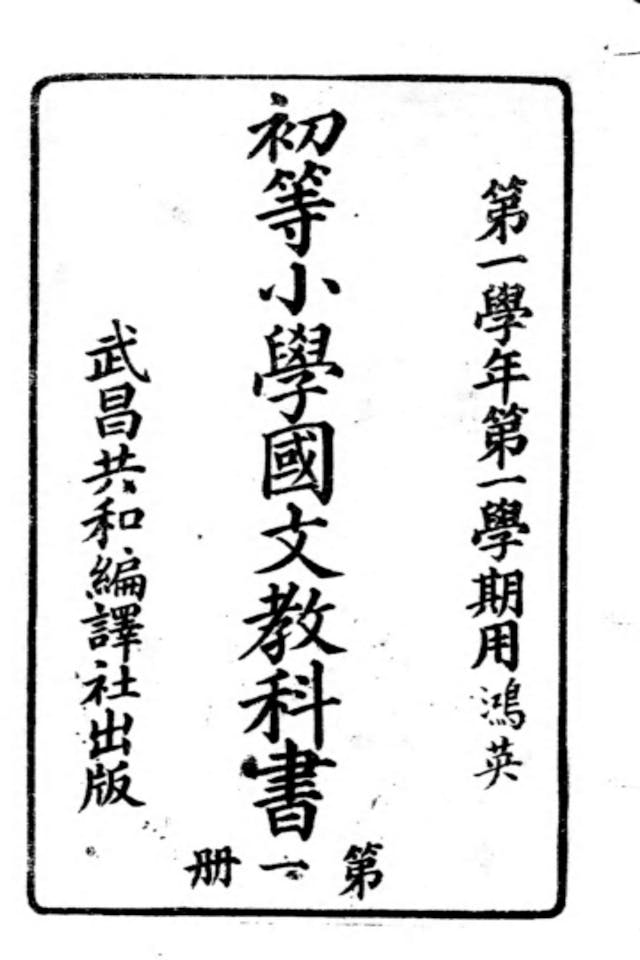

《伊索寓言》雖然早在明代天啟五年(1625年)便有了中譯本,但作為教育工具,則是民國十年以後的事情, 那時兒童教育才受到重視,兒童文學才為國人所提倡。五四運動以後,白話文崛起,清末民初以前出版的文言小學教科書都被淘汰了,新的一時趕不出來。就在這青黃不接的階段,《伊索寓言》首先被採用為教材。於是「龜兔競走」、「獅子和老鼠」、「老鼠繫鈴」等故事得以和兒童一起長大。就是現在的小學語文教科書裏,仍有課文取材自《伊索寓言》。從民國十年開始中國小學教科書「兒童文學化」起來了。雖然民國十年以前的教科書,也有取材自童話和寓言一類的故事,但份量佔很少,不能算是真正的「兒童文學化」。

我國提倡兒童文學,也是從民國十年開始。除了教科書實行「兒童文學化」之外,還大量翻譯和改寫外國的寓言和童話,以供兒童課外閱讀,《伊索寓言》是材料來源之一。商務印書館出版的《兒童世界》是我國最早的兒童期刊之一,鄭振鐸在《兒童世界宣言》中便說及刊物的部分內容將從《伊索寓言》和其他童話作品中選譯。

從翻譯希臘《伊索寓言》,促使國人發掘我國古籍中的豐富寓言寶藏,特別是先秦諸子的寓言作品,於是「守株待兔」、「愚公移山」、「歧路亡羊」、「揠苗助長」等簡短有趣、寓意顯淺的寓言,都用白話文改寫過來給兒童閱讀了。接着又從寓言擴大到神話、歷史、民間故事和文學名著,進一步豐富了我國的兒童文學園地。從最初大量翻譯外國兒童文學作品到整理和改寫我國的兒童文學遺產,向前跨了一大步。《伊索寓言》使我們認識到兒童文學不是西洋專有品,中國也有豐富的兒童文學材料,等待我們去發掘。

林譯本和孫譯本的地位

林紓「欲求寓言之專作,能使童蒙聞而笑樂,漸悟乎人心之變幻,物理之歧出」; 孫毓修則「欲以羅施之文,演鄒魯之義」,有意使婦女兒童都能看得懂。二者都把兒童作為讀者對象,因此在書中加插了不少圖畫。這兩種譯本在當時也許並沒有被冠上「兒童文學」的專名,但卻深受當時兒童的歡迎。我國早期兒童文學的發展和《伊索寓言》有着密切的關係,這兩本早在民國十年以前出版的中譯本,不但開我國翻譯兒童文學風氣的先河,而且在我國兒童文學倡導期間,發揮過不少的作用和影響。

人間四月天,謹以此文緬懷劍橋最美的讀書天和最愛的人。