只要一看阿富汗地圖就會知道,作為赫拉特省的省會,赫拉特(Herat)位於阿富汗的西北角。 它北面土庫曼,西臨伊朗。在各種歷史記載中,素來都被認為是阿富汗的文明重心。我覺得,到阿富汗不去赫拉特,等於到日本而不去京都。

位於西北角的中心城市

在尚沒有阿富汗之名的數百年前,赫拉特就早已是絲綢之路的重鎮。不論是古代亞歷山大大帝東征,中世紀馬可波羅東行,或者如前述那些近代探險家,凡要到阿富汗、巴基斯坦和北印度的人,必經赫拉特。

在波斯人的概念中,赫拉特是波斯東方省的一部分──古代波斯稱其東方省為呼羅珊(Khurasan),意思就是「東方」,而赫拉特正在呼羅珊省的中心。這個中心既是地理意義上的,又是文化、政治和經濟意義上的。

成吉思汗到訪

成吉思汗的西征之路經過今天阿富汗北部各省,當然也到過赫拉特。成吉思汗一路的重要政策之一,就是用屠殺威嚇以儆效尤,讓以後的攻打對象放棄抵抗。

赫拉特當時自認為力量強大,故而銳意抵抗,結果蒙古大軍破城之後,把興旺的赫拉特幾乎夷為平地,城中大多居民也被屠戮殆盡。所以我們今天能看到的赫拉特,多半是成吉思汗西征一個半世紀之後,由自認是蒙古人的帖木兒及其子孫所重建。

14世紀末到16世紀初,中亞─阿富汗的各個大城市,都處在操突厥語兼波斯語,且已經伊斯蘭化的蒙古王公們的統治之下。因此,今天能看到的赫拉特遺跡,主要都是以藍色為標誌的帖木兒汗國時期的建築,包括屋瓦、宮門等。

帖木兒帝國的首都

帖木兒於1405年去世後,他的四子沙魯哈(Shah Rukh)繼位,並遷都赫拉特。沙魯哈封其長子,也是帖木兒最喜愛的長孫兀魯伯(Ulug Beg)主管河中地區的首要之地撒瑪律罕。在赫拉特的朝廷裏,波斯文和突厥語並行。波斯語是當時歐洲人所認識的東方世界中最普遍的語言。今天塔吉克的主體民族塔吉克人,包括阿富汗和烏茲別克兩國境內的塔吉克族所說的塔吉克文,就是波斯語的方言之一。而今天阿富汗的行政、歷史、文化的主要語言達利語,也是從波斯語演繹而來。

帖木兒帝國鼎盛之時,正逢中國明朝初年。沙魯哈曾派使團到中國覲見明成祖,而成祖也派當時的外交專才、多次前往西域的陳誠等人率隊,陪同帖木兒汗國使團於1414年到赫拉特報聘。沙魯哈敬重中國的聲威,不但善待中國來使,還把他父親的坐騎獻給明成祖。

明朝消滅元朝之後不久即遷都北京(元時稱大都),帖木兒的後人當然知曉此事,也清楚元朝的蒙古皇族退回蒙古高原之事。此前,帖木兒本人與明朝也有過若干並不平坦的往來。

詩人與畫家

不論是在伊斯蘭化之前,還是伊斯蘭化之後,波斯都是在文化藝術上具有重要地位的「東方國家」。 這裏說的「東方」,當然是借用歐洲人的名詞。對古代中國而言,西域最西之地是波斯灣附近的大食(即阿拉伯帝國)和比西域更西方的大秦(羅馬帝國)。

帖木兒王朝時代,許多波斯詩人都在赫拉特生活,包括於15世紀,集波斯詩詞之大成,留下諸多作品的著名詩人賈米。

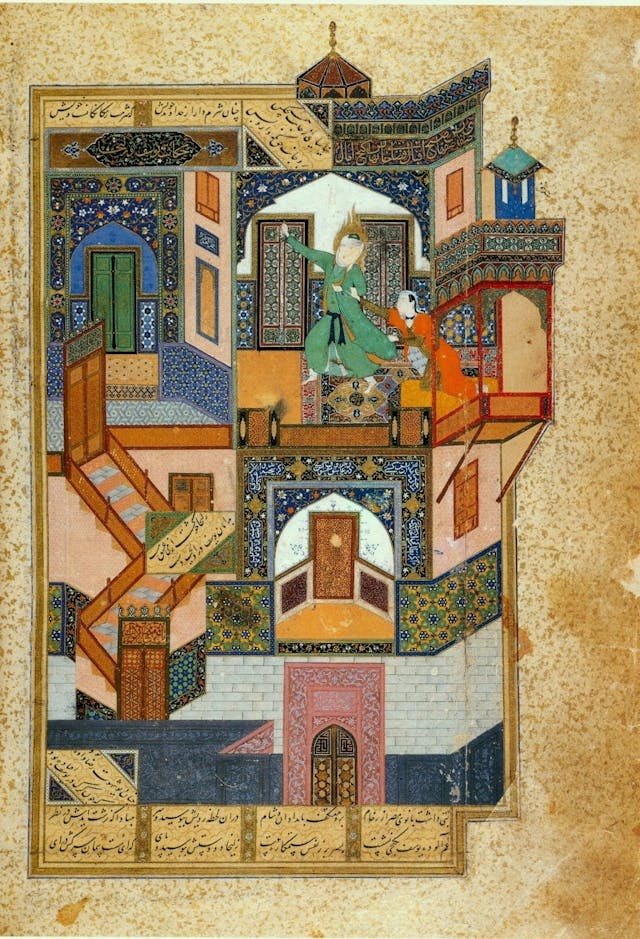

比詩作更為人所知的藝術是始於赫拉特的細密畫。創作者用一種很細的筆,運用豐富的顏色在即將發行的書上,繪畫與書中內容相配合的插畫。這種13至14世紀的插畫藝術,因為成吉思汗的西征而廣為傳播。首先,被譽為細密畫始祖的畢赫茲德(Behzad)因為蒙古人的到來而從赫拉特,西遷到今天伊朗西北部的大不里士(Tabriz),開創了波斯繪畫的新風格;其次,由於亞歐大陸交通的順暢,波斯畫家接受了部分中國傳統繪畫的特徵;之後,波斯的細密畫向東傳到印度,產生了印度派細密畫。此外,大不里士的細密畫又在今天土耳其西部(即當時的奧斯曼帝國)廣為流傳,形成了奧斯曼畫派。所以世界上著名的細密畫流派不外乎奧斯曼派、波斯派和印度(莫卧兒)派。他們各有千秋,但以大量接受中國繪畫的波斯畫派最具特色,後者使用了很多中國畫的傳統意向,比如盤根的樹、空中的卷雲,以及龍鳳、麒麟等。

除了詩作和細密畫之外,今天西方世界有一位很受重視的以波斯文寫作的詩人,名叫魯米(Jalal ad-Din Rumi)。魯米的意思是羅馬人。魯米的父親在蒙古軍隊到達今天阿富汗時,從赫拉特西遷到長期屬於東羅馬帝國,12世紀後屬於塞爾柱汗國的科尼亞(今土耳其中南部),並在那裏開創了他們自己的蘇非教派。

以上諸事皆為證實一件事:赫拉特完全無愧於阿富汗「中心城市」這個稱號。

歐洲探險家的樂園

意大利的馬可波羅一家三人,在13世紀蒙元朝時代就已經長途跋涉到中國,年輕的馬可波羅還受到忽必烈的重視與信任。旅居中國十多年之後,他獲准乘船隨同護送蒙古公主闊闊真到波斯的團隊,到達波斯灣。闊闊真到波斯本是要嫁給伊爾汗國的阿魯渾,但是她到達波斯時,阿魯渾已經去世,於是官方就決定要她改為嫁予阿魯渾之子合讚。公主和陪嫁團到達波斯後,花費了不少時間才找到正在阿富汗作戰的準新郎。馬可波羅在他的行紀裏對此有生動的敘述。

自從15世紀末,葡萄牙人開拓了繞過好望角的印度洋航路之後,歐洲人就很少真正到亞洲的內陸腹地──波斯的呼羅珊省。一直到17至18世紀,法國和英國的殖民主義大行其道之後,才又有不少歐洲的軍人、商人、教士和學者再次到這些地方來探險。

我所看到的赫拉特

近20多年來過阿富汗的人有很多,包括奉命來此的美國及其盟國的軍人、企業家、旅遊者等。我和一位導遊從喀布爾乘飛機到赫拉特,停留了兩天,究竟看到些什麼呢?

我只能忠實地報道:我見到了赫拉特2500年來的光輝身影,如此而已。亞歷山大所建的要塞原址已經數次改建,蹤影難覓。我爬上了赫拉特現在僅存的巨大城堡遠眺和拍照,裏面早已無人居住,也似乎沒有其他遊客。這個城堡是成吉思汗的蒙古大軍摧毀原有要塞之後,由帖木兒的子孫所建。最近百餘年,這個碉堡大半時間都是廢置在那裏。

帖木兒王朝的部分陵墓和墓園仍默默地佇立在赫拉特,但是這裏既沒有解說文字,也沒有專人看守。導遊帶我在墓園裏轉了一圈,但他也說不出一個所以然來。

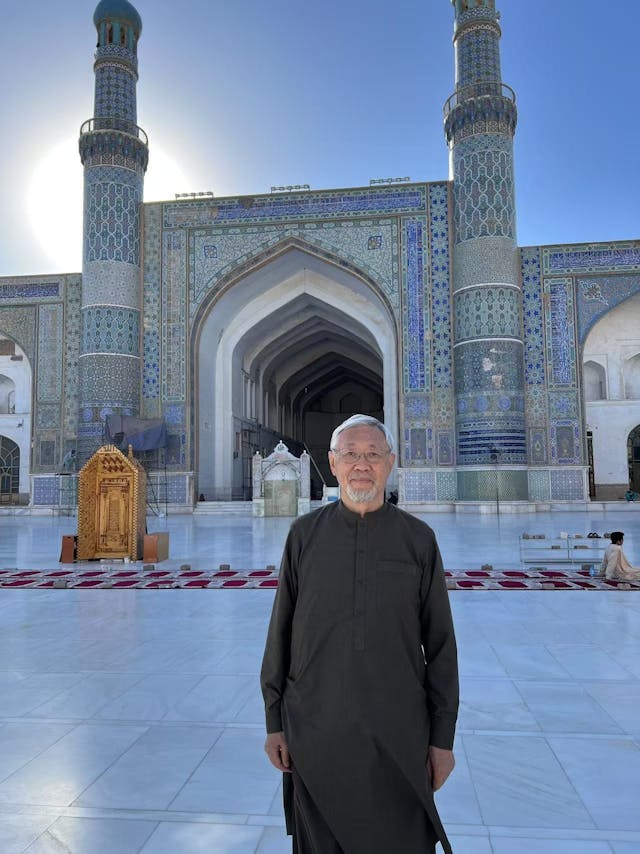

當然,我們也去了赫拉特的藍色清真大寺,還見到了巍然而立的精美喚經樓。 這些建築都具有波斯─帖木兒時代的特徵,包括長方形的藍色的瓷磚門牆和拱門。可惜的是,這幾個歷史性的建築年久失修,許多藍色瓷磚都已剝落。

除了這些,我還見到一些與其他中亞欠發達地區相似的街道、市場和居民形象。一言以蔽之:落日餘暉欠光芒!

不過這一路也有一些新奇而有趣的發現:在一座矮牆邊,我見到一輛六人轎車,灰色車身下部漆着上下顛倒的簡體中文字,反過來看竟然是「東南汽車風行汽車」!而在一個頗為新型的商場裏,我又見到一個相框,裏面的照片拍的是一個前衛風格的黑色石雕,一個戴帽子的長裙女子,站在一塊形狀奇特的黑色石頭上。 鏡框的左下方是我無法辨認的波斯文或達利文,而右上方由上而下,則是四個很容易讀的中文字:「行銀通交」!這種錯亂與混雜給古城赫拉特蒙上了一層弔詭的現代氣息。

赫拉特與香港的特別關係

今天赫拉特的居民中,知道香港的比例應該相當大。我在赫拉特的清真寺、商店或是餐館裏,只要導遊提到我是從香港來的,大家紛紛表現出恍然大悟的神色,似乎都知道香港這個著名大都會。但是假如有阿富汗人到香港,在香港的酒店、博物館或餐館裏被人介紹是從赫拉特來的,相信絕大部分的香港人都是一臉疑惑,絕少有人聽說過這個地名。

然而,香港與赫拉特其實已經有將近200年的淵源了。我下面介紹的這段歷史即便不能說是獨家報道,但也是我從沒在任何書籍中讀到過的故事。

英帝國鼎盛的時候,除了佔有印度次大陸的大部分之外,還曾經覬覦過阿富汗的某些地方。英軍曾經包圍首都喀布爾,但最終失敗而撤軍。野心不小的俄羅斯在盡力防止英國北上的同時,也隨時準備伺機南下。這就是「大棋局」。

1838年,一名在印度英軍中擔任政治與情報工作的年輕英國軍官化妝為阿富汗人,在赫拉特附近刺探情報。他發現波斯愷加王朝從波斯派往赫拉特的軍隊中有若干俄國軍官,而這支軍隊的任務正是要佔領赫拉特,俘虜當時統治赫拉特的阿富汗軍閥!於是他一面通知赫拉特的阿富汗軍閥,一面請求英國從孟買派人前來支援赫拉特,他自己則留在赫拉特協調防守。在長達半年的圍困期間,赫拉特的阿富汗軍隊的抵抗有效,最終迫使波斯軍隊撤退。這位年輕軍官因此戰功而迅速升遷,還被英國的報章盛稱為「赫拉特英雄」。

這位「赫拉特英雄」當時只有27歲,叫做埃爾德雷·璞鼎查(Eldred Pottinger)。他所在的家族已經為拓展大英帝國的殖民主義事業貢獻了好幾代人,因而在北愛爾蘭弼官封爵,采邑頗大。

年輕的璞鼎查有一位伯父,大半生在英國東印度公司的軍隊中服役,屢建戰功,升為將軍。正當年輕的璞鼎查在阿富汗對抗波斯─俄羅斯時,他的這位伯父被派往中國,指揮鴉片戰爭以及其後《南京條約》的簽訂與落實事宜。 這位第一次鴉片戰爭的英國指揮者之名,是香港中環一條百年街道的名字──砵甸乍(璞鼎查之粵語譯名;英文為Henry Pottinger)。

在鴉片戰爭期間及其後的談判中,這位璞鼎查代表英國政商界的對華強硬派,鬥倒了前期指揮戰爭的相對溫和派──義律(Charles Elliot)。根據英國女王維多利亞頒發的《英王制誥》,亨利·璞鼎查於1843年6月正式成為第一任香港總督。同年11月初,他的侄子Eldred從印度特地到香港來看望他。11月16日,小璞鼎查在香港去世。

今天許多香港人都知道璞鼎查(砵甸乍)其人,但是絕少有人知道,他還有個同樣是英國殖民主義「傑出代表」的侄子。在香港成為英國殖民地之後不久,這位「赫拉特英雄」便以32歲的年紀殁於香港總督府。