(編按:以下為作者一場關於近體詩格律講座的文字稿,內容主要以近體詩的平仄、格律及拗句為主,將分12節發布,以饗讀者。)

中古漢語有四個聲調,即︰平、上、去、入。現代粵語則分化為九聲。比如粵語第一聲「分」為陰平,第四聲「焚」為陽平。然而在中古音裏,「分」「焚」都屬於平聲,但音高一樣,不分陰陽。此外,陰上和陽上,陰去和陽去,陰入、陽入和中入,在中古音的情形也一樣。如果將四聲二元分化,平為平聲,上、去、入則為仄聲。漢語中的平聲字確實較多,上、去、入聲字的總數大概和平聲相若。所以平仄二元劃分,也有統計學的理據。而現代粵語中,第一、四聲為平聲,其餘皆為仄聲。

作詩的地雷

再看國語。粗略來說,國語的一、二聲(陰平、陽平)為平聲、三、四聲(上聲、去聲)為仄聲。但是國語裏有些一、二聲的字,在更古老的唐宋時代其實是入聲――即粵語中韻母收-k、-t及-p的字,如「谷」、「徹」、「蠟」等字。在現代國語中,「谷」念第三聲,「徹」、「蠟」念第四聲,很容易推斷這三字都非平聲字。然而,大家也會發現不少例外。舉例而言,國語中的「濕」為第一聲,「職」在為第二聲,乍聽以為都屬於平聲。但檢核《廣韻》,會發現「濕」為失入切(收-p尾),「職」為之翼切(收-k尾),在中古音、甚至現代粵語中都是入聲字。

元代以後,入聲逐漸在北方話消失,形成「入派三聲」的局面,再如「曲」在國語念一或三聲,「質」在國語念二或四聲,其實皆係中古入聲。又如「築」字在粵語中韻母收-k,在內地和台灣分別是第四聲和第二聲。念第二聲時,會誤以為該字是陽平聲,而非中古時代的入聲。這是以國語為母語者容易「踩地雷」之處,作詩時務必查核詩中所用的一、二聲字是否為中古入聲。剛剛提及的呂正惠《詩詞曲格律淺說》一書,便有章節教以國語為母語的朋友如何用串聯等方法來分辨、記憶入聲字。例如形聲字中有「失」字作聲符者,就像「秩」、「跌」、「軼」等,通常不會是平聲字。

五言、七言基本句式

接下來說基本句式。

中國人何時開始有四聲平仄的概念?齊梁之前,如《詩經》、《楚辭》、〈古詩十九首〉的作者,寫詩押韻都是渾然天成的。而在六朝之際,佛教流行,西域僧人來中土傳教者為數甚多。他們通曉梵文(Sanskrit)和巴利文,用這兩種語言唱頌佛經。當時的中土學者還沒有聲母韻母、元音輔音的概念,但他們借梵文審視漢語,於是逐漸產生平、上、去、入的四聲概念,並將之平仄二分,運用在詩歌格律當中。

平聲較和諧,仄聲相對不和諧。可是,平聲太多則疲軟,仄聲太多則突兀,所以在詩歌中,最好將平仄有機結合,有規律地排列一起,文字讀起來才會好聽。比較好的結合方式是兩平、兩仄,偶爾多出一個平或仄也可以。於是就有了四種句式。五言的四種基本句式(律句)如下:

(平)平平仄仄

(仄)仄仄平平

(仄)仄平平仄

平平(仄)仄平

這四句可分為兩聯,一聯之中前句和後句可謂鏡像般的存在。至於打括號的位置,都可平可仄。從齊梁到唐宋元明清,甚至現代人寫的五言近體詩中,用的一定是這四種基本句式,即使乍看不盡相同,也不過只是一些微小的變化。這四種五言的基本句式,每種在句前多加兩個字,就成了七言的四種基本句式(律句):

(仄)仄(平)平平仄仄

(平)平(仄)仄仄平平

(平)平(仄)仄平平仄

(仄)仄平平(仄)仄平

凡七言近體詩,千變萬化都不會超出這四種基本句式之外。五言、七言各有四種基本句式,每種基本句式又各有自己的名稱。首先看「平起仄收」式︰首句第二字為平聲(平起),最後一字為仄聲(仄收),如︰

1) 平平平仄仄

2) 平平仄仄平平仄

之所以以第二字為準,是因為第一字往往可平可仄,而第二字的平仄一般都是固定的。此句既然為仄收,則必然不押韻。

與「平起仄收」式相對的是「仄起平收」式︰首句第二字為仄聲(仄起),最後一字為平聲(平收,押韻),如︰

1) 仄仄仄平平

2) 仄仄平平仄仄平

此句既然為平收,必然會押韻。

第三種是「仄起仄收」式︰首句第二字為仄聲(仄起),最後一字也為仄聲(仄收,不押韻),如︰

1) 仄仄平平仄

2) 仄仄平平平仄仄

與「仄起仄收」式相對的是「平起平收式」︰首句第二字為平聲(平起),最後一字為平聲(平收,押韻),如︰

1) 平平仄仄平

2) 平平仄仄仄平平

此外值得注意的是,五言「平起平收」式(平平仄仄平)、七言「仄起平收」式(仄仄平平仄仄平)兩種,容易犯孤平,我們稍後再談。

一般來說,出句(仄收句)不須押韻,平仄變動較有彈性;對句(平收句)要押韻,平仄限制較嚴。我們再審視一下傳統所謂「一三五不論,二四六分明」的表述。這個問題,何文匯教授有專文討論(註)。如前所言,四種基本句式中加上括號、可平可仄的地方,的確有第一字、第三字和第五字,但並非所有的一、三、五字都可平可仄。

以五言句式觀之,「平起仄收」、「仄起平收」、「仄起仄收」三種句式都是第一字可平可仄,而「平起平收」式則是第三字可平可仄。至於七言句式方面,則是「仄起仄收」、「平起平收」、「平起仄收」三種句式的第一、三字可平可仄,而「仄起平收」式則是第一、五字可平可仄。易言之,七言句的「一三五不論」,指的是有三種基本句式「一三不論」,還有一種基本句式「一五不論」。

此外,舉例而言,由於「仄仄平平平仄仄」的句式一三不論,可變作「仄仄仄平平仄仄」 ,或「平仄仄平平仄仄」。那麼有人會問,對句是否要跟隨出句的變動,而相應變成「平平平仄仄平平」或「仄平平仄仄平平」?答案是並非必要。

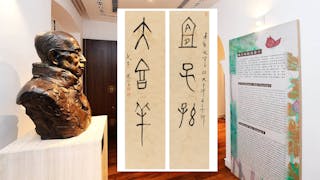

四言、六言的基本句式

順便補充,四言、六言句式縱然幾乎不見於近體詩,但在填詞和對聯中卻常有。其基本句式又是怎樣的呢?很簡單,依然是兩平兩仄相間。四言為「平平仄仄,仄仄平平」;六言為「仄仄平平仄仄,平平仄仄平平」。先舉一副四言聯:

神仙一局,(平平仄仄)

奴婢千頭。(仄仄平平)

所謂奴婢,指的是棋子。此聯謂神仙下完一局圍棋,世間已經過了千百年。「奴」是平聲字,但這個位置是可平可仄的。六言聯如:

胸有春秋全史,(仄仄平平仄仄)

目無吳魏群雄。(平平仄仄平平)

此聯是薩鎮冰所寫。薩鎮冰是福州人,清末前往英國學習,北洋時期擔任海軍總長,能文能武。此聯說關羽讀春秋、知大義,傲視吳魏群雄。「一三五不論」,因此「胸」、「全」、「目」、「吳」字的位置都可平可仄。近體詩不流行四、六言,除了節奏過於穩定,可能也與黏對有關。四、六言來來去去只有兩款基本句式,遠遠沒有五、七言那般變化多端。

但是,四言、六言平收句,即「仄仄平平」、「平平仄仄平平」,有一處需要留意:那就倒數第二字。例如「奴婢千頭」的「千」字,可否改為「萬」字?「目無吳魏群雄」的「群」字,可以改為「眾」字嗎?四、六言律句的規矩沒有五、七言多,不須顧忌「犯孤平」等問題。但是如果採用「奴婢萬頭」、「目無吳魏眾雄」,末四字裏有三個字是仄聲,未必好聽。所以還是「千」、「群」二字較佳。換言之,四、六言平收句中,倒數第二字最好用平聲。萬一非用仄聲不可,也並不算錯。

註:何文匯︰〈「一三五不論,二四六分明」雜說〉,收入氏著︰《漢唐詩雜說》(香港︰商務印書館,2018年),頁194-252。

近體詩格律概說 12之3

延伸閱讀:

〈近體詩創作有什麼入門書籍?〉(12之1)

〈近體詩的體裁〉(12之2)

〈近體詩的平仄與基本句式〉(12之3)

〈關於黏對〉(12之4)

〈各種起句方式〉(12之5)

〈關於孤平〉(12之6)

〈關於下三平與下三仄〉(12之7)

〈單拗與雙拗──近體詩格律概說〉(12之8)