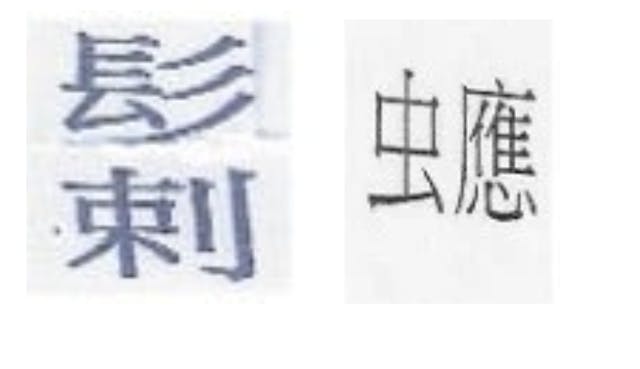

(編按:本文載有兩個古字,以*和**和顯示。)

瘌痢(*鬁)(lat3 lei22-11)

閔龍華《現代漢語用法詞典》「瘌」(漢語拼音la4)條「[瘌痢](-・li)〈方〉名。一種頭癬,患處流膿,結疤,頭髮脫落。也叫禿瘡、黃癬。」劉扳盛《廣州話普通話詞典》「瘌痢」︰「粵頭癬;禿瘡,生瘌痢(長頭癬)。也作『*鬁』。」《高文舉珍珠記》第一齣開場︰「[長短句]⋯⋯高臺明鏡包瘌痢,耿直君前奏啟。⋯⋯」

瘌(癩),《集韻》・曷韻・郎達切︰「說文︰『楚人謂藥毒曰痛癩(黃氏案︰「癩」,《說文》原作「瘌」)。』一曰傷也。疥也。或作『癩』。」

至於「痢」字,則本只有「lei22」音,「瀉」義(《集韻》・至韻・力至切「痢」︰「下病。」)未知何時開始借用作「瘌lei55」之「lei55」。元時此「lei55」只用同音字「梨」字充之(而「瘌」則只作「剌」或「臘」)。

李崇興、黃樹先、邵則遂編著的《元語語詞典》「剌梨」條︰「一生在頭上的皮膚病,病愈後留下疤痕,不生頭髮。又作『臘梨』。《李逵負荊》三[醋葫蘆幺篇]白︰『那一個是稀頭髮臘梨,如今這個是剃頭髮的和尚。』《飛刀對箭》二[尾聲]白︰『我領着些無鼻子,少耳朶,駝着腰,瘸着腿,都是些鷹嘴剌梨。』」不過,自文字學之角度觀之,「剌梨」二字純為借音字,而「lat3 lei55」自其為疾病之角度觀之,則自當用「从疒,剌聲」的「瘌」和「从疒,利聲」的「痢」;而自其為頭髮的問題此一角度觀之,*則自然當用「从髟,剌聲」的「*」和「从髟,利聲」的「鬁」。

靜** **(dziŋ22 jiŋ55 jiŋ55)

《廣韻》・蒸韻・於陵切「**」(同音字有「應」、「膺」、「鷹」等)︰「寒蟬。」寒蟬雖然也有鳴的時候(《禮記・月令》︰「涼風至,白露降,寒蟬鳴。」),但是自從有「噤若寒蟬」一語(語本《後漢書・杜密傳》)之後,人們對寒蟬之「不鳴」就不覺陌生了。

漢人自古就有以叠字作形容詞後綴這種習慣,而有時該叠字在未叠之時又本來就可以用來作該中心詞的一個比喻。如「白雪雪」(形容某物,其白如雪),又如「黑墨墨」(形容某物,其黑如墨),又如「凍冰冰」(形容天氣或某物,其冷如冰)、瘦蜢蜢」(形容某人,其瘦如蜢[蚱蜢])。我們的祖先於是就有「靜** 」用來形容某處其靜如**(寒蟬)這個說法。

說不定有讀者可能懷疑筆者弄錯了︰「寒蟬」是用來形容人們不敢發聲,所以才有「噤若寒蟬」這個成語,同時我們又沒有「靜若寒蟬」這樣一個成語,可見「寒蟬」不是用來形容「靜」的,所以筆者應該是弄錯了。其實,一來不敢發聲自然就是靜了,二來只要看看杜甫《秦州雜詩二十首》的其中兩句,大家就不用再懷疑了︰「抱葉寒蟬靜,歸來獨鳥遲。」

順帶一提,印象中,有同道將「靜 jiŋ55 jiŋ55」寫作「靜英英」、「靜鷹鷹」或「靜謍謍」的。「英英」明顯是借音字,與「靜」難以扯上關係;「鷹」在高空中飛翔,其靜與人距離太遠,不像是我們會很留意的狀態;「謍謍」見於《詩經・小雅・青蠅》,詩中有「謍謍青蠅」之句(今本《詩經》作「營營青蠅」,《說文》「謍」字下引《詩》作「謍謍青蠅」)。「謍」字《廣韻》余傾切(清韻),與「營」同音。即使說「陽平(第四聲)」可轉「陰平(第一聲)」,所以可以讀「jiŋ55」,但根據《說文》,其義只是「小聲」,而非「無聲」,可見用以形容「靜」就略嫌不够精準了。