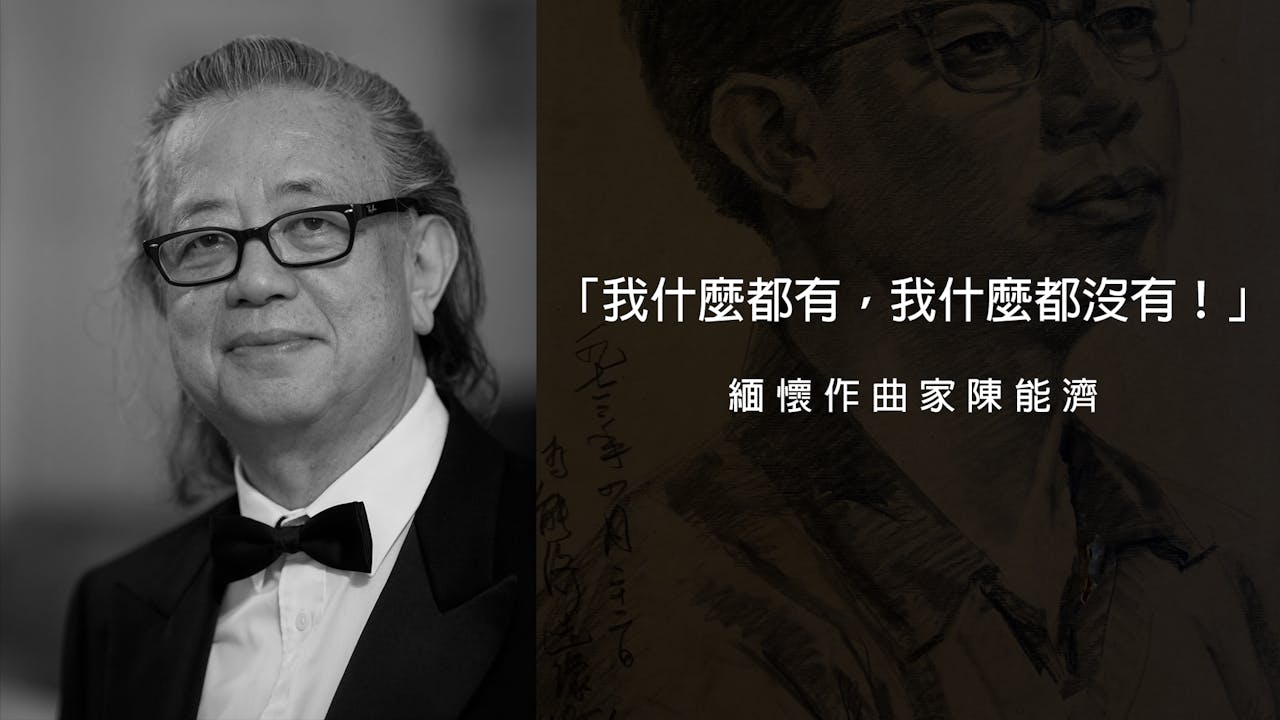

3月18日,天陰,微冷。午後3時20分,人稱「濟哥」的作曲家陳能濟在九龍醫院告別人間,走過85個年頭的寒來暑往,最終卸下了人生的行囊。

異鄉歸國:音樂夢的啟蒙

1940年,正值二戰時期,陳能濟在印尼耶加達一個富裕的華僑家庭出生,在兄弟間排行第11,是家中的么子。1953年,陳家與成千上萬的海外僑胞響應國家的感召,一起回歸國內,這是年僅13歲的陳能濟第一次踏上中國國土。其後,他先在福建廈門由華僑之父陳嘉庚創辦的「集美中學」念初中課程,而他心中的音樂夢也就是在這裏萌芽的。據他憶述,有一次他途經一間課室時,聽到一位年輕大學生在拉奏貝多芬的《G大調小步舞曲》,那小提琴的聲音一下子把他震住了,他開始夢想成為一個音樂家,而那位大學生後來也成了他第一位音樂老師。

初中畢業後,不知天高地厚的少年陳能濟獨個兒跑到上海投考上海音樂學院附屬中學的小提琴專業,然而最後取錄他的,卻是武昌的中南音樂專科學校(武漢音樂學院前身)的附屬中學,主科不是小提琴,而是鋼琴。失之東隅,收之桑榆,3年的中南音專課程及鋼琴訓練,卻為陳能濟打下了堅實的音樂基礎。1959年,中南音專附中畢業後,十九歲的陳能濟再憑那股一往無前、不計後果的衝勁及熱誠,毅然跑到北京去投考中央音樂學院,最後在芸芸百多名考生中脫穎而出,開始了他在這所最高音樂學府作曲系的5年專業訓練課程,師承著名作曲家杜鳴心。

動盪歲月:文革與漂泊

60年代初,國內的經濟情況不理想,糧食及物質生活都很貧乏,卻無阻學生們的學習熱誠。1964年,陳能濟畢業了,卻正好碰上文化大革命,於是只能每天開開拖拉機、翻翻土、挑挑糞,便無所事事、渾渾噩噩地渡過了整整的10年,辛辛苦苦學習的作曲專業成果,毫無用武之地。1973年,由於國家的「華僑來去自由」政策,陳能濟獲批來港,事隔20年後,他再一次經過羅湖橋,所不同的,這次他是隻身離開中國大陸,來到英國殖民統治下的小漁港,香港。陳能濟到港後,很快便在香港的音樂圈子中建立起人脈網絡,也開始重新投入他的音樂工作。

1974 年,適逢業餘時期的香港中樂團指揮王震東移民,樂隊急需一位能指揮、懂作曲的人來接棒,陳能濟當時剛到港不久,適逢其會,便接手了香港中樂團的工作。這一次的際遇,卻徹徹底底地改變了他下半生的音樂路向,成為了一個「中樂專家」。他曾打趣地說:「這是命運對我開的玩笑,我年輕時崇洋,受西方音樂教育,喜歡聽西方音樂,但現時在我眼前迎接着我的,卻是道道地地中國式的民族音樂天地。」不過,他倒明白這個機會是「上天的安排,給我提供了一個可遇不可求的實戰場地,夫復何求?」陳能濟就如此這般地在中樂團工作了好幾年,也見證了香港中樂團從業餘走向職業的階段。

台灣歲月:創作的小陽春

1989年春,陳能濟忽然接到高雄市實驗國樂團的邀請,擔任樂團第一任駐團指揮,經過一番苦苦思索後,他最後決定放下16年來在香港建立的一切,到陌生的台灣擔任這個實驗國樂團的「拓荒者」。他在台灣幾年間的生活卻是挺愜意,除了得到當地許多音樂人的幫助外,與團員間的關係也很融洽。在台期間,他迎來了他作曲生涯一個小陽春,創作了不少以當地民謠為素材的作品,例如《港都素描》、《原鄉與本土》等,在當地很受落,後來他更曾獲邀擔任台北市立國樂團的客席指揮以及台灣藝術專科學校的教席。1991年,他還獲頒「高雄市第十屆文藝獎」(音樂類)。

不過,命運好像總愛跟陳能濟開玩笑。1993年3月一個清晨,一個來自香港的電話把尚在睡夢中的陳能濟喚醒,這次卻是邀請他回港擔任香港中樂團的助理音樂總監。陳能濟覺得似在做夢,然而他開始意識到他的生活又要面臨一個重大的改變,很快就要回到過往熟悉的環境,接受新的工作,這與待在台灣單純作曲、優哉悠哉的生活又完全不同了。不過,他很快便決定接受邀請,1993年6月,他回港上任香港中樂團的助理音樂總監,協助音樂總監石信之管理樂團。

重返香港:音樂成就的高峰期

陳能濟出任樂團助理音樂總監的幾年間,迎來了他創作生涯上的高峰期、成熟期,許多大型作品例如音樂劇《城寨風情》、《六朝愛傳奇》、粵語舞台劇《窈窕淑女》、新編粵劇《九天玄女》、交響詩《赤壁》等等,都是在這些年間完成的,對陳能濟來說,這些以大型中樂團為基礎編配的嶄新演出形式,不少都是他的新嘗試,而每次都是一項新挑戰。2015年,他得到香港作曲家及作詞家協會(CASH)頒發「音樂成就大獎」,這已是對他在音樂成就上的一個肯定。

2021年,陳能濟獲香港藝術發展局邀請,參加「口述歷史」計劃的訪談,一連20集以《陳能濟的音樂夢》為題的訪談錄影,在2022年推出,由陳能濟細述他的一生見聞。2023年,已屆83高齡的陳能濟看似還有無窮無盡的魄力,他仍然籌備成立一支「紫荊中樂團」,記得他還特別為去年4月初樂團成立的音樂會創作了一首新曲,叫《紫荊花開囉!》,體現出他對音樂工作的使命感、投入感,以及他對作曲專業的尊重。

今年新春剛過,陳能濟感到身體不適,被送到醫院治療,住院初期,他的精神還很不錯,與探訪人士有說有笑,還經常嚷着出院後要繼續作曲,手上還有作品未完成云云。其後,他的病情開始反覆,時好時壞。到得3月中旬,情況急轉直下,健康情況惡化得很急,18日中午,在家人及一眾好友的陪同下,他嚥了下生命中最後一口氣,安安詳詳地告別人間。

陳能濟的專業是作曲,他一生創作的原創作品加上改編的曲子,估計超過五百首以上,包括了大、中、小型的作品,體裁與形式的涵蓋面也很廣。他臥病前剛完成的最後一首作品《歲月印記 – 獅子山》會在3月底由香港中樂團首演,可惜的是,這首樂曲已經成為他的遺作,他也未能親身到場欣賞了。

3月初一個星期六的中午,當時他的精神看來很不錯,還在病榻中跟筆者大談他「隨遇而安」的人生哲學,臨別時,他這麼說:「陳能濟什麼都有,陳能濟什麼都沒有。」算起來,他的一生已經很豐盛,什麼想有的都有了,不過「生不帶來,死不帶去」,什麼都沒有,想也體現了他豁達的一生吧。

記得在年前的口述訪談中,他也曾經這麼說過:「人要有夢,人生才有目標……內心要永遠保持一個真我,用自己的音樂,追求真、善、美……我只希望未來的我仍然繼續創作,唯有音樂才是我的寄託,在我有生之年,我還要繼續完成『我的音樂夢』。」相信濟哥已經達成他此生的夢想,祝願濟哥,在遙遠的另一個地方,生活得更加精彩燦爛,繼續追尋他的音樂夢。

原刊於《大公報》,本社獲作者授權轉載。