4月中旬,將迎來第49屆香港國際電影節。把時鐘回撥,45年前的第四屆,時由市政局主辦的該項活動,首次引進商營戲院作放映場地,選上位於中環的娛樂戲院。該院於1964年開幕,前身為1931年啟業的第一代娛樂,原址現為娛樂行,內有由商場改建出來的戲院,2017年開業。

由第一代到第二代的娛樂,以至目前的戲院,我從未光顧,藉紙頁、前輩轉述作時空「穿越」,那細微末節還是滿有意思。

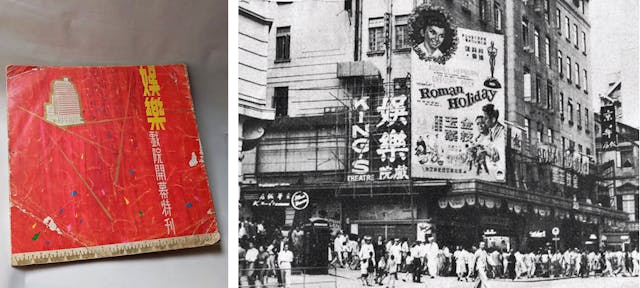

61年前戲院開業特刊

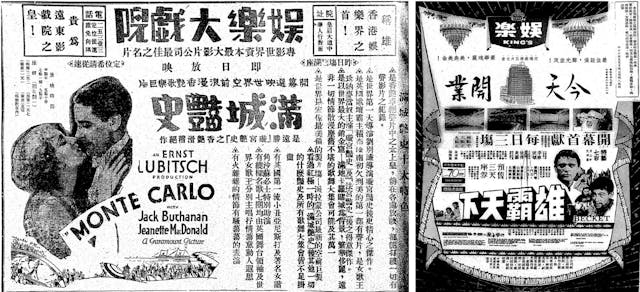

2006年起撰寫戲院文字,唯相關文物難找,兼且本人吝嗇,珍品收藏欠奉,多年前在澳門舊物店購得的娛樂戲院開幕特刊,可謂異數。當年店家索價350元,我仍忍痛購入,畢竟能遇上,就是緣。該刊隨第二代娛樂戲院開幕推出,刊內主要介紹電影,關於戲院的建築、設計,甚至老照片也稀少,僅載一篇掌故文章,聊作追憶,所配的兩幀照片倒有見證美意。

照片之一是第一代娛樂的外觀,攝下外牆高懸的即日公映廣告畫,當天的戲碼是《金枝玉葉》(Roman Holiday, 1953)。該片於1954年4月15日由娛樂、璇宮、樂宮三院聯映,推算照片攝於此期間。照片甫入眼便想起父親,他鍾愛此片,曾重看幾遍。購得刊物之時,只覺舊照難得,卻不懂再發掘,隨後歷經多年接觸,學會追問,譬如這廣告畫由誰人繪畫?

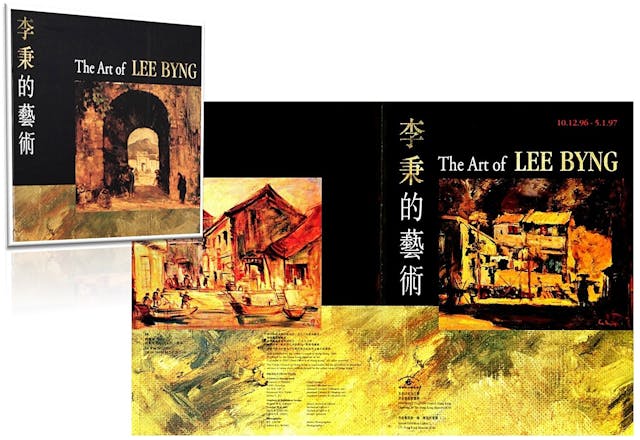

畫家主理戲院廣告畫

再次搬出這個「緣」字。欣慰認識了前輩畫家黃金,五十年代初他由澳門來港,投身繪畫戲院外牆廣告畫。行內人俗稱這種廣告畫為「大牌」,當年立於城內各處,甚具震撼力,尤其大片上畫,會搭棚擴大,頂天立地,展示盛大獻映之勢。聽黃金憶述,早年他曾加入娛樂戲院美術部,可惜在入職前,該院美術主任李秉已離開,雙方無緣共事。

當時李秉既從事廣告畫工作,也是畫家,醉心創作,組織畫會。香港藝術館於1996年12月至翌年1月舉辦「李秉的藝術」展覽,並出版同名畫冊,內載畫家傳略。

李氏生於廣東台山,少年時代隨家人移居加拿大,後入讀溫尼柏美術學校,再考進多倫多安大略美術學院修讀油畫。1930年他來港發展,「受聘為娛樂戲院廣告設計主任」。淪陷期間他輾轉逃難到內地,戰後回港重返娛樂工作,1954年轉職皇后戲院。翻閱這些資料,源於聽黃金分享,香港第一代戲院廣告畫師,不乏美術學院出身,於戰亂艱困期,因緣際會投身業界,有別於後來的學徒制模式。

聽罷此說,不期然想:老照片內那《金枝玉葉》畫作李秉有沒有參與?不管有或沒有,仍揭示本地戲院大牌的發展沿革。

手作不再 都市色變

娛樂由1931年起,歷經兩代延續至1990年,傳奇否?人言人殊,本文信手借用1985年6月27日第165期《電影雙周刊》文章〈娛樂戲院21天傳奇〉的標題文字。該文談及那年5至6月,一間親中背景的公司突然接手原由邵氏院線營運的娛樂,21天後傳奇地交回邵氏。時至今日,無論邵氏院線的輝煌,抑或左派院線擴張版圖,延伸文宣戰線,都成往憶。

此間處身德己立街與皇后大道中交界,娛樂、皇后早消失,前方那「戲院里」可謂名不副實。同樣,香港幾輩戲院畫師所繪畫的外牆廣告大牌,奪目、生動、喧鬧,為都市景觀生色,也於千禧前夕走到盡頭,消失在風中。

人為,手作,不復當年勇,智能複製已成定局,將為都市迸出更璀璨的色彩。可是,那精確的璀璨,與手作的天然瑕疵,高下落差明顯;當然,孰高孰下,同樣言人人殊,手作繪畫的工藝,或僅被視作流「傳」的「奇」聞。如此,這般,我繼續悄悄地重映舊片好了。

作者簡介:

黃夏柏,生於澳門,在香港完成專上課程後,從事媒體工作,現職自由撰稿人。著有《憶記戲院記憶》、《香港戲院搜記》、《紙媒港故.影戲閒情》、《電視歡樂.今宵再現》等作品。