一、引言

康樂及文化事務署香港公共圖書館與香港中文大學中國語言及文學系合辦「2024年文學月會:花雨弦歌──典則以麗」,於1月13日舉辦首場講座,講題分別是陳煒舜教授主講的「歷代帝王詩淺說」,以及徐瑋教授主講的「漫遊宋詞的藝術空間」。花雨,指佛家說法而天雨花;弦歌,乃孔門講學弦歌不輟。至於「典則以麗」,無論是「詩人之賦麗以則」,還是「詞人之賦麗以淫」,箇中之「麗」並為詩詞所重,不可或缺。

帝王作詩,往往被標籤為附庸風雅、不務正業。事實上,中國素有詩教傳統,帝王作詩非但不是「附庸風雅」,反而更是「主持風雅」,要以詩歌感化臣民。對比西方,例如伊莉莎白一世(Elizabeth I)、路易十四(Louis XIV)、腓特列二世(Friedrich II)、凱瑟琳二世(Catherine II)等君主多半是以贊助者的身份與文藝結緣,而中國的帝王則更積極投身文藝之中,參與創作。因此,歷代帝王留下的詩作不在少數。尤其是科舉以前的貴族文學時代──也就是先唐時期,帝王對於詩壇的影響更為顯著,相對於唐代以後,名家人數更多。漢隋之間,以蕭梁一朝的帝王詩風最盛。如梁簡文帝的詩集雖早已散佚,但今日仍有近三百首作品存世。

隨着唐朝科舉制度成熟,詩歌成為開科取士的項目,更多平民、士大夫逐漸參與詩壇,且不乏佳作。大量優秀作家、作品湧入,便遮蓋了貴族詩人的存在。如先唐時期,曹氏父子其人其詩地位極高,但到了唐代,太宗、玄宗詩雖不俗,卻未必膾炙人口,可見唐代科舉前後之別。宋代以降的帝王雖仍吟詠不輟,但詩作更加鮮為人知,這是文權下降的大趨勢。

五四以還,對於絕大多數帝王詩的研讀一直「史勝於文」,這些作品往往被視為「以詩證史」的材料,對文學應有的關注卻可能有所忽略。另一方面,帝王詩常有「偽託」之嫌,人們或因此而棄之不讀。其實,以偽託論斷一切「代言」,並非理想的做法,因為部分稱為偽託的詩,可能是帝王授意或允許,此應理解為代言。就如清華簡〈耆夜〉所載,周武王攻破耆國後,在當晚的飲至(慶功宴)與周公等人即席賦詩。周公固然博學,我們卻罕聞武王有文采。是以學者推想,武王的詩應該有人預先代筆,審閱後才用於宴會。由此,代言至少應分兩種,一是獲得認可者,一是未獲認可者,後者才是真正意義上的偽託。而偽託背後,自有政治、思想、文學等動機。

是次講座,嘗試從另一從角度細讀五首帝王詩,冀能呈現其豐富多彩的面向。

二、虞舜〈卿雲歌〉:如何看待偽託之作品?

虞舜晚年禪讓大禹,在儀式舉行時,天上出現「卿雲」。虞舜因而唱道:

卿雲爛兮。糺縵縵兮。

日月光華,旦復旦兮!

此詩有三層意義。第一,是對大自然的歌頌。「卿雲爛兮」,指五色祥雲十分燦爛。「糺」是「糾」的異體,綿長之意。兩句描寫五彩雲如絲綢般交織纏繞,綿長而華美。雲本非發光體,其光來自日月,故下兩句點出日月光華,日復一日地照耀卿雲。

第二,是比喻君臣的關係。日月是君主的象徵,雲是大臣的象徵。聖君執政,照耀臣下,臣下便能發揮所長,好比卿雲發光發亮。第三,如清人沈德潛《古詩源》所言,是「隱寫禪代之旨」。日月輪替,正如虞舜和大禹的交替。

傳統認為,「卿雲」是五色祥雲,《史記‧天官書》的記載卻令人困惑:「若煙非煙,若雲非雲,郁郁紛紛,蕭索輪囷,是謂卿雲。卿雲,喜氣也。若霧非霧,衣冠而不濡,見則其域被甲而趨。」雲是水氣,如何能「衣冠而不濡」?既是祥瑞,又何以「見則被甲而趨」?從上述對卿雲的描寫──圓形(輪囷)、五彩(郁郁),且向外擴展(蕭索),大概可知「卿雲」並非真正的雲,而更應是日暈(solar halo)。日暈雖有半透明感,又不是雲霧,高高在天,自然衣冠不濡。

至於卿雲作為祥瑞,或能追溯到更古的歷史。《太平御覽》卷十五引《志林》︰「黃帝與蚩尤戰于涿鹿之野,蚩尤作大霧彌三日,軍人皆惑。」晉代崔豹《古今注》解釋「華蓋」的來源,提到黃帝戰蚩尤時,「常有五色雲氣止於帝上」,後來仿製而成華蓋。華蓋圓形而五色,正是模擬日暈的形象。黃帝戰勝蚩尤,自然是「改朝換代」,卿雲由此作為政權交接的隱喻。由此反觀「見則其域披甲而趨」,就不難理解了。舜禹之間是揖讓而非征誅,但同樣屬於政權交接,故仍以卿雲為祥瑞。

或謂「兮」屬楚辭體特色,產生年代較晚,故〈卿雲歌〉應是偽託。但此詩意義豐富,價值不會因偽託而退減。而且,此詩最先載於西漢初年伏生《尚書大傳》,時代仍不算晚近。卿雲既為改朝換代的祥瑞、又為兵象,這在漢魏六朝之世已經知者不多了,而〈卿雲歌〉仍能保存這種古老的意涵,實在難能可貴。

三、漢高祖〈大風歌〉:楚歌與楚辭的特色

漢高祖晚年平定英布後,回鄉宴饗父老,期間擊筑而唱:

大風起兮雲飛揚。威加海內兮歸故鄉。安得猛士兮守四方。

人們習讀的詩歌多是兩句一聯,所以常有人質疑〈大風歌〉有漏脫;但此歌原本稱為「三侯之章」,可知非是。「侯」是感歎詞,「三侯」即三次感歎,知只有三句。另一方面,一般詩歌是偶數句押韻,而此歌三句全都押韻,節奏較為急促。原生態的楚歌通常是奇數句、押韻急促,這種特點與慷慨激昂、悲涼哀怨的情感相輔相承。漢高祖不是文人,所唱的楚歌反更可能保留到原生態形式。

人們說〈大風歌〉有帝王之氣:第一句講秦末群雄逐鹿;第二句講平定天下,衣錦還鄉;第三句講禮賢下士。這樣解讀雖無不可,但卻未必切合劉邦當時的心境。在剿滅英布後,開國功臣已所剩無幾。而此時劉邦垂垂老矣,以呂皇后的強勢,在他身後劉氏江山如果易手,亦再無匡扶之臣。《史記》記載漢高祖唱畢「慷慨傷懷,泣數行下」。因此,「安得猛士兮守四方」與其說是禮賢下士,不如說是漢高祖晚年的「末世之感」。奇數句式的楚歌,最後一句尤為突兀,不暢快的感覺躍然紙上,而全詩的主旨正落在此句。

四、隋煬帝〈春江花月夜〉:因人廢言的誤區

〈春江花月夜〉是陳後主創製的樂府題目,原詩已失傳。目前所見最早的是隋煬帝兩首作品,其一云:

暮江平不動,春花滿正開。

流波將月去,潮水帶星來。

說到隋煬帝,昏君、暴君的印象即時浮現,連帶他的詩作都令人產生艷詩的印象。若一概而論,恐怕有欠公允。美國學者宇文所安(Stephen Owen)曾說「隋煬帝楊廣是這個短命王朝最值得重視的詩人」,甚是。楊廣詩既有北方清剛的詩風,亦有南方的溫柔綺麗。他的〈春江花月夜〉甚至影響了唐代張若虛的同名作品。

再平靜的水面,都難免有波紋,所以「平不動」是將落日餘暉的紅光誇張化──紅得根本看不到江面的波紋。而此時春花正開,可以想見天空、江水和兩岸,整個連成了一片彤紅。

隨着時間的推移,月亮映照水面,得見「流波」。而「潮水」一詞給予我們啟示,說明當時可能在十五,因為這段時間太陽、月球、地球會連成直線,在引力作用下形成「大潮」。但如此也延伸出另一個問題:月明星稀,在滿月的夜晚,光線較強,能看見的星星應不太多。若只有零丁數顆便說是「帶星來」,則未免太誇張。

西班牙歌曲〈公牛與月亮〉有助我們理解詩意,其中寫道:「La luna se estaba peinando / En los espejos del rio.」(在粼粼如鏡的河中/倒映着初滿的月亮)鏡子在西班牙文為「espejos」,「s」表示眾數,意指月光映在水面上,波光粼粼,每個水波都像鏡般映着一個月亮。以此回顧「潮水帶星來」,或許詩人所寫的不是真正的星星,而是波紋反映的每一束月光。

五、武則天〈如意娘〉:女性詩人的敏銳觸覺

科舉要到唐玄宗時才以詩取士,所以武則天時期仍屬於「貴族文學時代」。〈如意娘〉是樂府題目,據載由武則天所作。學者認為,武則天在感業寺寫下此詩,其時唐太宗去世,高宗繼位,武則天被迫削髮為尼,期望藉此詩打動高宗,讓他接自己回宮:

看朱成碧思紛紛。憔悴支離爲憶君。

不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。

「看朱成碧」有兩解,施蟄存《唐詩百話》解為「視覺的錯亂」。當定睛在一種顏色的時間太長,對比色便會產生。另一種解釋,是暗指青春消逝。「看朱成碧」應如李清照〈如夢令〉:「應是綠肥紅瘦」,紅花凋落,露出綠葉,是春天消逝的景象,同時亦指青春年華的消逝。憔悴,屬精神層面;支離,指四肢與身體分離,屬肉體層面。精神和肉體的折磨,全因對如意郎君的思念。

七絕的章法往往是四句分擔起、承、轉、合。到了「不信比來長下淚」,詩人的思緒一轉,順帶到末句的收結:眼淚滴在裙上,憔悴支離無心清洗,於是淚痕留下,成為思念的證據。你若不信,就來開箱驗取。「開箱驗取石榴裙」合得很妙,石榴裙有兩層含義:一、字面「裙」的意思;二、呼應前文,石榴裙的顏色和形狀,看起來就像下垂的花朵。而淚乾之後起皺,則像枯萎的花朵。花朵萎謝,亦即象徵青春消逝、憔悴支離的自己。如此,末句將首句的「朱」,第二句的「憔悴」,以及第三句的「下淚」收合在一起。

當然,如果武則天在感業寺寫詩,大概不會有石榴裙。但詩歌自有藝術真實,假使把「石榴裙」改寫「尼姑袍」,只怕韻味盡失。所以,我們不能一味以詩證史。

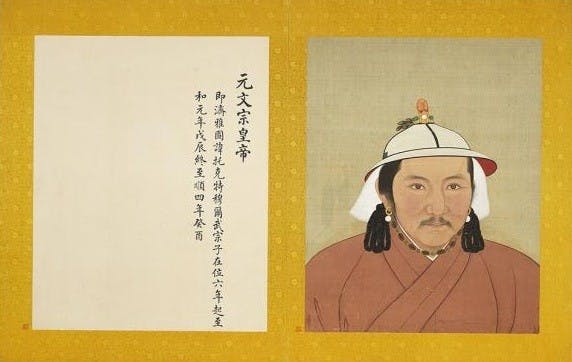

六、元文宗〈望九華〉:蒙族詩人的四兩撥千斤

安徽青陽的九華山,是地藏王菩薩的道場。當年元文宗擔任藩王時封在南京,有機會到安徽不足為奇。到九華山下,元文宗有感而發:

昔年曾見九華圖。為問江南有也無?

今日五溪橋上見,畫師猶自欠工夫。

人們對元朝皇帝的刻板印象,多是不懂漢文、不好詩書、只識彎弓射大雕。元文宗卻是一個反例。他在位時編纂《經世大典》,本人亦工於書畫,雖書法作品不見於世,但畫作〈相馬圖〉仍可得見,可知是個有文學素養的帝王。至於他的詩作〈望九華〉,看起來平白無奇,其實匠心獨運。

詩人運用「虛寫」手法,以一句「畫師猶自欠工夫」代替對九華山人文風貌的詳細描寫,蓋景象之多,難免掛一漏萬──如側重寫青山,有人卻偏好綠水,那就順得哥情失嫂意了。最好的策略,就是四兩撥千斤,透過對畫師貶抑來顯出九華山的絕美風貌,方能免於顧此失彼。

這不禁讓人聯想到荷馬史詩中的木馬屠城記。當年特洛伊王子帕里斯(Paris)引誘絕世美女海倫(Helen)回國,引致希臘聯軍大舉攻伐,戰爭長達十年。特洛伊元老院有很多人抱怨,不明白為何要為一個女人打十年仗,甚至有人提議將海倫仍進大海。史詩於海倫的美貌不費一字,只記她現身元老院接受質詢時,吵鬧聲戛然而止,大家最後決議:「神明在上,為這個女人打一場戰爭是值得的!」

荷馬寫海倫、元文宗寫九華山,都是善用虛寫,以最佳的寫法描繪絕美的對象,可謂匠心獨運。

七、結語

面對帝王詩,當平衡自己的閱讀態度,不能先入為主、因人廢言;衡量偽託與代言、歷史與文學,也不能一概稱之為偽作就視而不見,更不能一味以詩證史。本次講座揀選的五首帝王詩,展現了上古聖王、開國之君、亡國之君,乃至女性和少數族裔詩人的豐富面向,也是勉力追求「四兩撥千斤」。這些帝王詩有政治寓意,有真情實感,有高超技巧,足知不可以「附庸風雅」一言蔽之。

「花雨弦歌」是香港中文大學中國語言及文學系六十周年系慶的講座系列,盼望如此有意義的活動能夠傳承下去,弦歌不輟!

本文為康樂及文化事務署香港公共圖書館與香港中文大學中國語言及文學系合辦「2024年文學月會:花雨弦歌──典則以麗」首場講座(2024.01.13)之紀要,刊登於《國文天地》第40卷第1期(2024.06),頁5-19;其節略本則刊登於《明報月刊》2024年3月號。